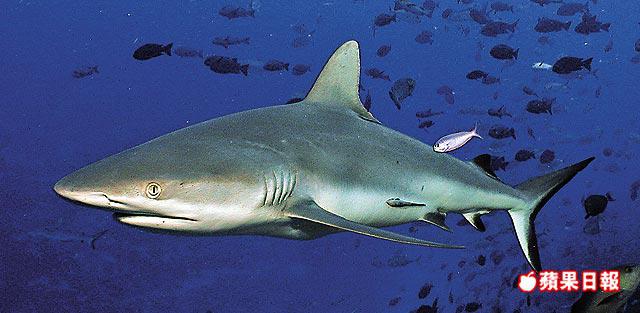

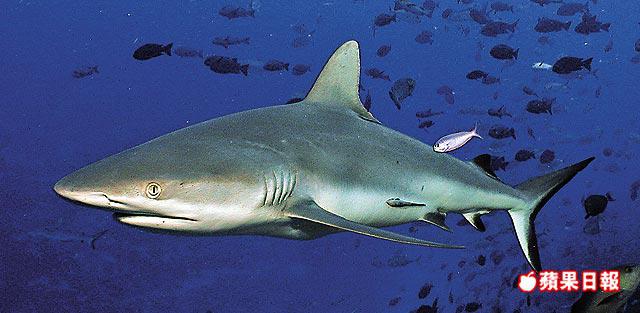

【本報訊】香港是全球最大的魚翅消費者之一,魚翅更被視為宴會不可或缺的菜式。世界自然基金會香港分會指出,目前已有114個鯊魚品種被列入《世界自然保護聯盟紅色名錄》,面臨絕種威脅,受威脅品種過去十年間大幅上升七倍,呼籲政府及全港企業發起在公司宴會暫停食用魚翅,讓瀕危品種有機會回復數量。 記者:蔡建豪

鯊魚的魚鰭、魚肉、牙齒及顎骨具備不同價值,令鯊魚一直未能擺脫遭捕撈威脅。被列入《世界自然保護聯盟紅色名錄》、在全球被受不同程度絕種威脅的鯊魚品種,1996年時只有15種,數目過去十年間卻大幅上升,今年已有114個品種面臨絕種威脅,佔全數受監察鯊魚品種的20%。

26機構允不涉魚翅買賣

世界自然基金會香港分會早前分別向本港私營機構發出問卷,了解各機構在公司宴會活動中有否食用魚翅,該會目前共接獲香港大學、海洋公園及香港上海滙豐銀行等26間機構回覆,承諾在公司活動不會出售或購買魚翅。

基金會高級環境保護主任朱炳盛表示,近年本港每年入口的亁身及濕身魚翅分別不少於4,000噸,本港亦是魚翅轉口內地的主要中轉站,期望政府帶頭呼籲暫停食用魚翅,讓自然界的鯊魚數目回復至理想水平。

倡設全面捕撈認證制度

朱炳盛指出,生長速度緩慢、繁殖數目較少的鯊魚,會獵食魚類及吃掉死去的動物,有助維持生態系統平衡。令人憂慮的是,於公海範圍捕撈鯊魚,一直難以規管。他指直至一套全面的捕撈認證制度成立,鯊魚產品才可在可持續的情況下維持供應,食用魚翅的中國傳統文化才可持續地流傳下去。