一個王子,一個公主,一個鶼鰈情深的故事。他們是英女皇伊利沙伯二世和皇夫菲臘親王,兩人執子之手,走過漫長的60年,兩人曾互罵對方是「垃圾」,但更經常的是互相包容與扶持。鑽婚之時,兩人更重度蜜月,重拍蜜月照片,鶼鰈情深的模樣,讓人只羨女皇皇夫不羨仙。

1947年11月20日,未登基的21歲伊利沙伯公主大婚,夫婿是初戀情人菲臘,明天(周二)就是兩人鑽婚之日。昨天,查理斯皇儲已為兩人舉行私人慶祝派對;今天,兩人會在當年行婚禮的倫敦西敏寺出席特別禮拜,2,000嘉賓包括30多名皇室成員,長孫威廉王子會朗讀賀辭;到明天,兩人會重回婚後曾居住的馬耳他度假。

舊照新拍 同樣甫士同一胸針

女皇與皇夫平常時候總是一派莊嚴的皇族氣派,女皇走在前面,皇夫走在後面。可是鑽婚之時,兩人都展現了溫馨和浪漫:回到當年蜜月之地漢普郡的布羅德蘭(Broadland),重拍蜜月照片。60年前的蜜月照片也許被歲月熏黃了,但新的照片中,兩人在同樣的婆娑樹影前,穿着類同的衣飾──女皇就佩戴和當年同一套頸鏈的胸針,同樣深情對望,只差相中人老了。

消息人士說,女皇和皇夫都會跟尋常夫妻那般吵嘴,互罵「垃圾」,菲臘更傳過婚外情。但兩人安全度過八次七年之癢,兩人的二子安德魯王子說,關鍵在於「夥伴關係和給對方的承諾繫。」

「包容是快樂婚姻一大要訣」

女皇和皇夫則說,婚姻的金鑽在於包容和扶持。皇夫在10年前金婚紀念時說:「包容是快樂婚姻一大要訣。」女皇則說:「我常常恐怕菲臘親王要常常聆聽我說的……但他一直是我的力量支柱。」女皇還說,欠他很多,多過他會說出口的。

菲臘親王原是希臘王子,小時因國內政局動盪旅居英國,8歲的伊利沙伯公主初次見這個年長5年的遠房表哥。13歲再遇時,菲臘會跳過網球網逗她開心,小公主對他一見鍾情。英女皇傳記撰寫人羅奇說:「她嚴肅、害羞、內向,他外向、愛交際、有幽默感,是互相補足的一對。」

為了娶伊利沙伯,菲臘入籍英國。為了讓她1952年登基後履行君主職責,他放棄海軍軍官生涯,負起四名王子公主的教育責任。為顧全皇室禮儀,兩人分房而睡,但侍從曾撞入他的睡房,房中女皇穿着睡袍,皇夫赤裸身體,之後說從沒穿過睡衣這種東西……60年的長相廝守,還有那些不為外人知的浪漫。

法新社/英國《星期日郵報》/《星期日電訊報》

鑽婚60年戀事多

‧伊利沙伯二世是首位慶祝鑽婚的英國君主

‧兩人1934年邂逅,1939年戀愛,1947年訂婚

‧少女伊利沙伯把菲臘王子的照片放在壁爐架上時刻看着

‧訂婚戒指的鑽石來自菲臘王子母親的王冠

‧1947年11月20日早上11時30分兩人在西敏寺結婚

‧婚紗由NormanHartnell設計,由中國絲綢製成

‧佩戴瑪麗皇后1919年家傳的鑽石皇冠

‧結婚蛋糕高2.74米

‧結婚當天,菲臘親王說︰「我不知道我是十分勇敢抑或十分愚蠢。」

‧菲臘親王送給女皇的結婚禮物之一是銀製化妝盒,女皇使用至今

‧兩人收到2,500件結婚禮物

‧婚後兩人到漢普郡的布羅德蘭(Broadland)度過新婚之夜

‧在妻子施壓下,菲臘親王在結婚當天早上戒了煙

‧女皇從沒透露菲臘親王如何求婚

‧某次化裝舞會,女皇扮女僕,菲臘親王扮侍應

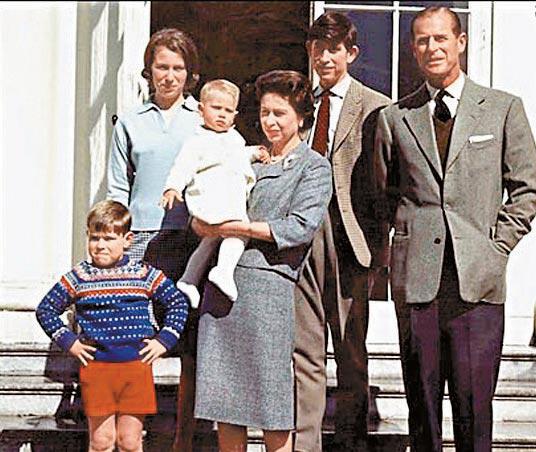

‧兩人育有四名子女,分別是王儲查理斯、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子

‧教育子女責任落在菲臘親王身上

‧菲臘親王每次都陪同女皇外訪,只在1974年分開過一次

‧女皇的私人秘書查特里斯說,世上只有菲臘親王把女皇視為一般人(asahumanbeing)

‧女皇暱稱丈夫為「香腸」(sausage)

‧菲臘親王每周都送花給女皇

‧兩人按照皇室禮儀各有睡房,但兩房相連,一次侍從走進菲臘親王睡房,看見穿睡袍的女皇

‧菲臘親王不愛穿睡衣,有次被男僕撞破他全身赤裸,他還說︰「睡衣?從沒穿過這種東西。」

‧兩人喜愛的歌曲是《PeopleWillSayWe'reInLove》

‧女皇有141幅官式人像畫,只有兩張是與菲臘親王一起

‧女皇的重要決定如放棄皇家遊艇、勸查理斯與戴安娜離婚,都與丈夫商量過

‧女皇伉儷都會吵架,消息指他們會互罵「垃圾」(rubbish)或「你不知道你在說甚麼」

英國《星期日電訊報》/《星期日鏡報》

撞板婚禮:損冠冕失花束

1947年伊利沙伯公主婚禮其實出了不少岔子,是個「撞板」婚禮。

撞板事件中最叫侍從驚嚇的,相信是公主更衣時,有人不小心弄毀她的冠冕,要由侍從趕送到珠寶店修理。另外,公主打算戴父母送的珍珠項鏈行禮,但項鏈正與其他結婚禮物同在聖詹姆斯宮展出,結果侍從又要趕去取回珍珠鏈。一切就緒,公主要出發了到西敏寺大教堂了──慢着!花束在那裏?侍從人仰馬翻幾乎找遍全宮,終於及時在一個紗櫥找到。

伊利沙伯公主就收到超過2,500件賀禮,不少大有來頭。印度聖雄甘地身無長物,親自紡紗織了一小塊布作禮物,妙在當年皇太后瑪麗皇后誤以為是「兜襠布」,對甘地的「無禮」頗為不齒。當時任國民政府行政院院長的蔣介石,則送上有「囍」字樣的瓷器餐具。

英國《星期日電訊報》