話說行政長官曾蔭權於上月發表了「文革論」,認為民主發展到極端就會出現中國文化大革命的情況。學者批評特首不懂歷史。不如說,中國政府和她的特區信託人,都很想遺忘歷史。1957年的反右運動、1966年起的文革,以至1989年的六四事件,人民都不敢忘記,偏偏政府都不想、也不准回憶。

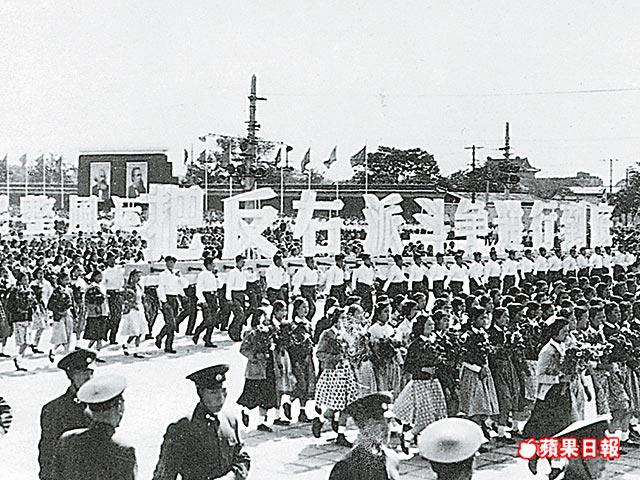

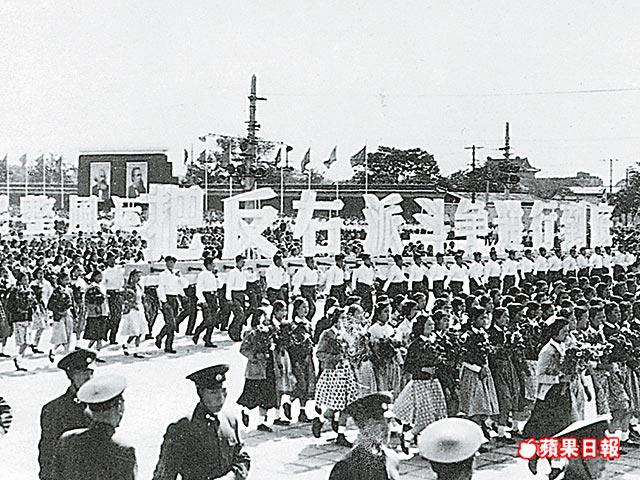

1957年,中共中央發出《關於整風運動的指示》,號召各界人士幫助中共「糾正主觀主義、官僚主義、宗派主義的錯誤的思想作風」。結果有一百萬人(官方估計為55萬人)因為響應了號召,而被視為企圖打翻社會主義事業的右派,受到懲罰。現已退休的北京大學前中文系教授錢理群,著書立說,促請政府毋忘這場傷痛歷史。他接受本報訪問,解釋他拒絕遺忘的苦衷。

「1957年實際上有兩個運動,一是自上而下的整風運動,另一個是以北京大學為中心的自下而上的全國校園民主運動。」錢理群說,這個運動的主要訴求,是要「真正的社會主義」,他們認為當時的中國實行的是「封建社會主義」。按照他們對社會主義的理解,又具體提出,一要社會主義民主,法制和人權,反對集權專制,二要堅持社會主義公有制,反對特權腐敗,防止形成新的特權階層。

當年,中共領導人毛澤東提出「百花齊放」、「百家爭鳴」,先是號召各界人士、群眾給共產黨提意見,然後整肅相關人士,毛澤東稱之為「陽謀」。因此當時有不少人站出來挑戰建制,批評政府。他們想不到,此後會因言入罪。

錢理群說,當年所謂「右派」的訴求,跟後來的「六四」是一脈相承的:「1957年的大學生正是其先驅者。而這一代人從『社會平等』的理想出發,他們所謂的『社會主義民主』,主要是要維護社會底層,特別是普通工人、農民參與國家管理的權利,因此,就要求真正實現憲法所確立的『國家一切權利屬於人民』的原則,真正地,而不是口頭上享有選舉權,監督權,言論、出版、結社自由。」

香港人多次發起大遊行,爭取雙普選。對於這種每年7.1頂着烈日流着熱汗撐普選的精神,錢理群說,與1957年的大學生理念沒有兩樣:「我想,這(1957年學生運動)和今天香港老百姓所理解與要求的選舉權從基本精神上應該是一致的。」

教他着緊的是,1957年即已提出的這些民主、法制、人權,維護憲法,反對特權等問題,至今在大陸仍是一個需要不斷解決,需要為之鬥爭的問題:「這是一個歷史性的要求,它要經過一代又一代人的長期努力奮鬥,這必然是一個前仆後繼的歷史過程。我們今天緬懷先驅者,正是為了激勵我們自己,把前人所提出的歷史任務繼續做下去。」

這些年來,錢理群一直研究反右運動,為受迫害過的人平反:「我是1956年9月考入北京大學中文系新聞專業的。在初入學時,還沉浸在響應黨的『向科學進軍』、『百花齊放,百家爭鳴』的號召,發奮讀書,準備將來當作家、學者的夢境中,但接着而來的波蘭事件、匈牙利事件……,卻打破了校園的寧靜。

「我至今還清楚地記得,半夜裏,我們這些共青團員突然被從睡夢中叫醒,集合到大禮堂去看一部反映匈牙利事件的內部紀錄片:那『反革命分子』將共產黨員的頭掛在電綫杆上的鏡頭,讓我們看得膽戰心驚。接着報紙上又發表了鐵托的講話,以及相關的爭論文章,還有關於南斯拉夫民主試驗的介紹……,對於我們,都是聞所未聞,一時,竟有無所適從之感。

「由此引發了莫名的內心騷亂,隱隱地感到,一個『校園內放不下一張平靜的書桌』的時代似乎正在逼近,但剛剛入學的我,似乎還沒有嘗夠泡在圖書館裏的安適、閑寂的樂趣,於是對即將到來的一切,既懷着期待,又感到不安。連我這樣的並不關心政治,一門心思讀書的普通學生,也感到了變動的氣息。」

錢理群是重慶人,生於1939年,在南京讀小學、中學,在北京大學親歷反右運動。他曾在邊遠地區貴州安順小城中等專業學校教書,在社會底層經歷了大饑荒和文化大革命,至1978年文革結束後,重返北京。

對於香港特首曾蔭權的「文革論」,錢理群形容是一個根本的誤解:「文革實際上是沒有民主可言的。文革提倡的『大民主』,是以絕對擁護毛澤東的專制統治為前提的,對毛澤東不服從者,有任何不敬者,都要發動群眾對其實行不受法律約束的『無產階級專政』。因此,所謂『大民主』,實際上就是『領袖專政』與『群眾專政』相結合的『全面專政』。這絕不是『無政府主義』,也絕不是『民主發展到極端』,而是『發展到極端的專制』。」

教他心痛的是,今天的許多年輕人對當年的反右運動,文革,以至六四都不知道了,這正是強迫遺忘的結果:「遺忘的後果是甚麼呢?一是不能正視歷史的錯誤,就意味着不能吸取歷史的教訓,導致歷史悲劇的觀念與體制上的問題不能得到有力的改正,這就使歷史的悲劇有以另一種形式在不同的規模上重演的危險。」

錢理群也害怕,當年曾經進行過反抗的有血性的人物,那些真正的中國的脊梁,他們的英勇的業績和精神,以及思想成果就可能被遮蔽、淹沒,不能作為寶貴的精神遺產為後人所繼承:「魯迅曾經說過,在西方社會裏,那些為信仰而犧牲的人,都被視為『聖徒』而為後人永遠敬仰;而在中國,卻都被抹殺而遺忘,這就是中國社會多『鄉願』,而少有為信仰獻身的人的一個原因,這樣的遺忘對國民性的傷害的後果也許是更為嚴重的。」

兩年前過身的文壇巨匠巴金,在生時倡議設立文革博物館,防止類似的慘痛記憶重演。他在《隨想錄》中說:「用具體的、實在的東西,用驚心動魄的真實情景,說明二十年前(1966-76年)在中國這塊土地上,究竟發生了什麼事情?……只有牢牢記住文革的人,才能制止歷史的重演,阻止文革的再來。」錢理群相信,中國人需要拒絕遺忘:「在我看來,巴金先生倡設文革博物館,就是拒絕遺忘。而應該拒絕遺忘的,當然不只文革,還有反右,大饑荒,六四,等等。」其實,每個人都是歷史的參與者,都應該吸取歷史的教訓:「就我自己而言,在反右運動,文革中都說過不該說的話,因此在不同程度上傷害過別人,這是我至今仍感內疚的,是我最痛苦,並永遠不忘的記憶。」總結教訓,其中之一,就是戒掉「輕信」。

所謂「輕信」,錢理群解釋,就是放棄了自己作為知識分子的獨立思考的權利,最終失去了自身的獨立性。因此,經歷了這一切之後,我的最大長進,就是懂得了在任何情況下,都要堅守自己的獨立思考的權利,都要說自己的話,發出獨立的聲音:「這是絕對不能讓步的;一讓步,就不是知識分子了。」

記者 蔡元貴