龍應台終於遇到了她的對手。

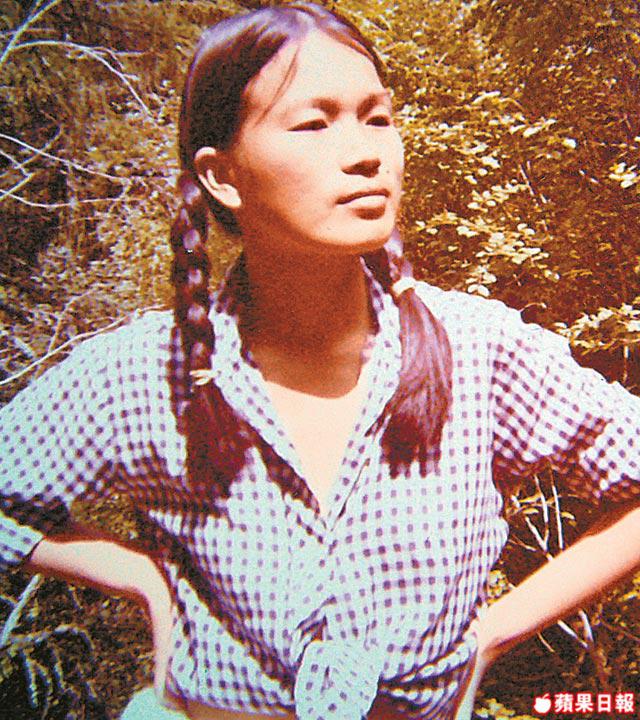

她從不怕。20年前,她寫《野火集》,在華人社會燒起滔天巨火;她怒台灣、斥中國,狠狠的給胡錦濤寫信,對陳水扁直直的打。

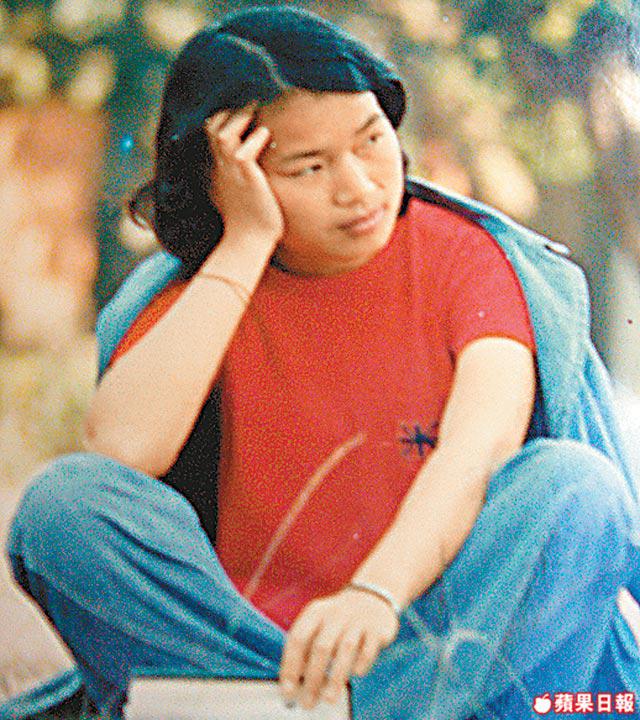

偏偏怕這麼一個他。

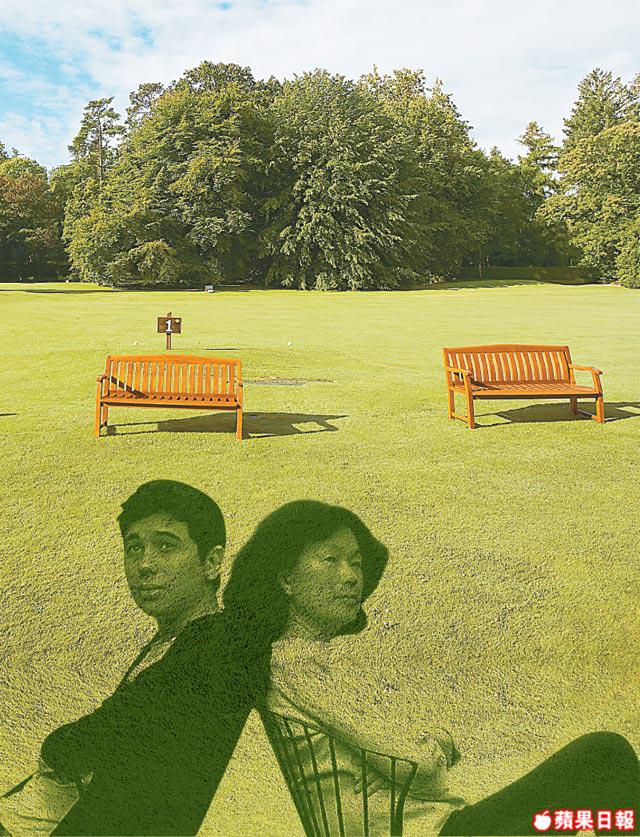

他大學未畢業,龍應台懇切的要求聽他的想法,要從他身上知道hiphop歌詞有多酷辣;他中文寫不好,龍應台明明讀書趕文章到深夜,還是不厭其煩將二人信件中英對譯來回傳送。他公佈獨立宣言,龍應台傷心又慌張,在上海街頭晃了半個晚上。

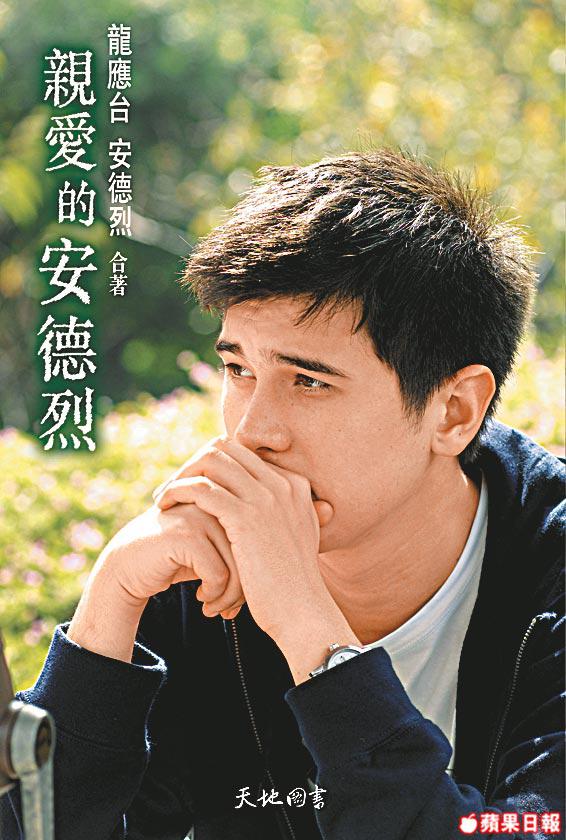

天下的母親,用一年懷兒子,花一生為他憂。3年來,龍應台將她的不安寫成家書,與大兒子安德烈作裏裏外外的對談,這36封家書,由親情起步,雜談兩代處境、中西文化差異,發展成一個母子之間最開明的溝通示範。今天結集成書了。

記者:劉嘉蕙

部份攝影:楊錦文

我們的幸運不是天上掉下來

蘋:蘋果日報

龍:龍應台

安:安德烈

04年5月,龍應台(MM)給安德烈寫第一封信,在全球各地幾份華文雜刊刊登,3年來,陸陸續續收到來自四方八面的讀者來信。父母寫給龍應台,孩子寫給安德烈,其中來自港台兩地的讀者最多。香港的讀者幾乎都問安德烈同一個問題:跟母親說話這件事,你怎麼能辦得到?《親愛的安德烈》除了是龍應台母子的家書,也是許多華人家庭的心得反省。

龍:我們開始時只有一個目的,我想要了解一個18歲的人。期間得到很多讀者來信,我才發現到,我的天,實在那麼多家庭沒有方法溝通。我想透過這本書,父母會跟兒女攤開來溝通,我們不見得有答案,只是把問題丟出去,希望大家開始探討一些想法,有些問題像「我對你的期待是怎樣的」,他們可能一輩子都沒有談過。我接過一些美國讀者的來信,他們前半生努力賺錢,讓兒女過好生活,結果到了外國,因為語言差異、文化衝擊,跟孩子的距離變很遠。

蘋:許多讀者很羨慕你們,覺得這樣坦誠的兩代溝通不容易。

龍:大家都說「Whataluckypair!」但我們所做的努力是很大的,我們花3年6個月做這個溝通,如果我沒有做,如果他不同意、他懶,就沒有了,我們所謂的幸運不是天上掉下來的,我到今天還覺得不可思議。(蘋:你一直很擔心他斷掉?)對!(問安)為甚麼沒有斷掉?

安:你一直迫我寫。

龍:我也有好多次說算了。

安:不過這也是我想做的東西。

龍:他寫的序讓我很驚喜,裏面提到他很感謝我給了他這個機會,讓我認識他,他也認識了我。我希望年輕人不單單要求父母親跟孩子溝通,你要把自己的門打開,這是兩方面的。

做有方向的熱帶魚

龍應台在戰後的台灣成長,小時候在高雄海邊鄉村的學校念書,一步步考上成功大學,再到美國修讀博士,99至03年成為首任台北市文化局局長。她完完全全實現了那個年代父母對子女的最大期許。安從小就知道他母親是一個公認很優秀的人,可是那不是他的目標。一天,他向MM報告,「媽,你要清楚接受一個事實,就是,你有一個極其平庸的兒子。」「你會失望嗎?」

蘋:你在信裏沒有流露失望,但像你那一代人,對社會、對事情的態度那麼認真,看到年輕人歌頌平庸,想退到一個「小小的自我」,會覺得不可理喻嗎?

龍:比起「要得第一名」,我覺得更重要的是人格的健全,以及他自己找到人生的意義跟快樂。可是每一個家長不一樣,很多東方的父母很用力的要求他們的子女做第一名,所以如果全天下的孩子都在努力做普通人,這個情況大概不會出現吧。至於這個原則是否適於整個教育系統,我想一個國家或社會,如果培養的都是打破頭去爭第一名的人,或者是追求人格健全跟快樂,那我相信後者是比較核心的東西,不過也不可能有一個規則,都看人不同吧。

蘋:在第一封信,你說安這一代是鮮艷多姿的熱帶魚,可是不曉得這些魚是為自己而活,還是也要在乎方向,現在你看到他們的方向嗎?

龍:有一個問題是,是否經濟環境好了、日子比較舒服,因此你不需要社會關懷及人生方向?我想不是。社會還有那麼多可怕苦難的事情,不是沒有你可以着力的地方。台灣現代年輕人叫草莓族,長得漂亮卻不能受壓,一壓就爛掉,也不會認真為一個目的去付出。可是日子很容裕就一定等於虛無嗎,北歐社會很多年輕人生活很好,也會做義工。而且不要以為經濟條件好的年輕人就沒有苦悶,他們也會有人生意義的問題,跟我們年輕時是不同的苦悶。像他們工作的壓力、全球競爭的壓力恐怕比我們年輕時還大呢。香港三天兩頭就有人自殺,我看到就覺得特別難受。

蘋:那最大的苦悶出在那裏?

龍:每個人的問題都不一樣。可是如果他有一個家庭是永遠可以回去的,可能就不會往下跳了。最主要的是,不要把家庭本身變成壓力的來源,而是讓孩子知道,當他碰到人生最大的災難時,他一定可以信賴父母,這也是我們對這本書的期待。

其實是三個世代

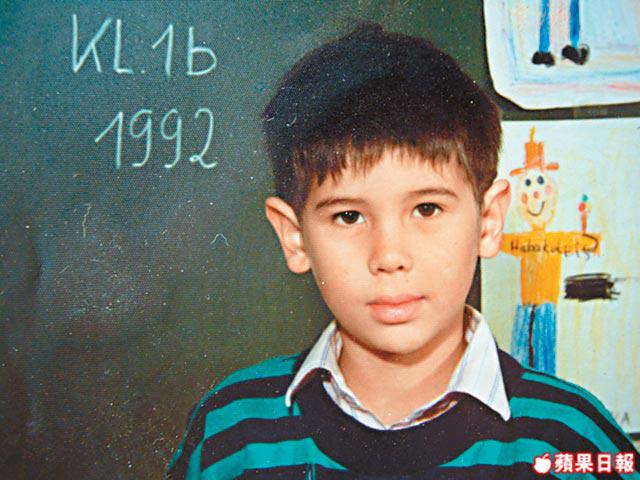

安德烈是中德混血兒,台灣出生,在瑞士和德國成長,現在是香港大學經濟系學生。龍應台在序裏這樣比較「MM與安德烈」,「他把寫作當『玩』,我把寫作當『事』……他對我嘲笑有加,我對他認真研究」。MM問安德烈將來想做甚麼,他列出10項志願,全部圍繞美女美酒,更回贈MM十條問題,包括問她,死去以後要怎樣被記得。好幾次,安德烈叫他的名人媽媽做「小紅帽」,「自曝其短的儍子」,這種嘲諷與直接,讓MM重新檢視自己的人生。

龍:他反問我的問題,我放了半年,要出書迫不得已才答。

蘋:你沒有想過?也沒有人問過你嗎?

龍:當然有想過。譬如說老跟死的問題,我們這個年齡誰不在想?可普通記者,他們敢問嗎,問了會被我罵對不對?

蘋:看你們的讀者來信,有時候讀者問安德烈一些大問題,他也是以嘲諷打發過去。像剛剛我問安覺得中西文化各自最好的地方在那裏,他答「食物。」

安:有讀者問我,「人生意義是甚麼?」我覺得這些問題,許多很聰明的大學者都講過好多遍,我不可能用兩三句講出個扼要,而反正你遲早都會知道呀。我也不是只會嘲諷,有時候也會嚴肅討論問題。

龍:我反而覺得我們中文世界的作家最缺的就是幽默跟嘲諷,那叫做ironicdistance,至少我認為這是我的缺點,可是如果只有嘲諷沒有別的東西,就會是一個很糟糕的人。嘲諷加深刻思想、負責任的態度,及嚴肅的能力,才是一個perfectmatch。

蘋:跟安通訊,會讓你想到跟自己上一代的溝通吧?中間有甚麼不同?

龍:這書裏面其實是三個世代。像我一代跟我父母,因為我知道他們在如何艱苦的情況下把4個兒女帶大,所以我對他們特別好。他們沒有能力給我所能夠給安德烈的,可是按他們擁有的比例來說,他們的努力跟辛苦其實更大。可是我們當然沒辦法像這樣溝通。我父親本來不希望我做大學而是想我做小學老師,是我母親堅持,讀大學之後,我面臨的世界已超出他們可幫助我的,變成是我倒過來幫助他們。我們當中是世代差距,也有城鄉差距。

安:但你跟外婆有一點很像,那次外婆跟你說話,你覺得不耐煩,轉過頭你又黏住我,像外婆念你一樣念我。

龍:哈,我母親對我的愛有時讓我覺得受不了;我對他的愛,給他的壓迫感是一樣,我想全天下媽媽都是一樣。

Profile

1952年生於台灣高雄縣大寮鄉的龍應台,1974年成功大學外文系畢業,1983年獲美國堪薩斯州立大學英美文學博士,90年間旅居德國,99-03年獲台北市市長馬英九邀請出任台北市文化局局長,近年於香港大學及台灣清華大學任教。1985年出版的社會文化評論結集《野火集》,是當代華文社會擲地有聲的經典作品,近年作品包括《面對大海的時候》、《請用文明來說服我》及《龍應台的香港筆記@沙灣徑25號》。

後記

龍應台一再強調,「《親》不是一本親子書。」親子書教人如何將孩子變乖,怎樣把所有步驟搞對,抱這心態翻書恐怕不會找到具體答案。

總覺得教授就是這樣嚴肅的、有立場的,公司要我訪問龍應台,我從接電話開始便感焦慮,小心翼翼的翻開當時還未成書的電子版,一口氣吞了128頁A4紙的內容,再戰戰兢兢做訪問……我能理解安德烈,這一代人,沒太多場合需要我們嚴肅。實際上我也只比85年出生的安大一點點。何必偏偏選中我?我嘀咕是這一個:找一個孩子來說服孩子。

撲飛

龍應台讀書會(2)

內容:明天先有場讀書會,惜門票已派完。好在下月還有第二場,題為「21世紀兩代的面對面」,龍應台與安德烈對談,馬家輝主持,普通話主講。免費門券數量有限,送完即止。

日期:12月1日(下午3-5)

地點:九龍亞皆老街131號拔萃男書院禮堂

索取門券辦法:

(1)網上報名: http://web.cosmosbooks.hk

(2)郵寄:請於11月23日前連同貼上$1.4郵票之回郵信封,寄香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心13樓「天地圖書」,信封面註明「索取龍應台讀書會(2)門券」

查詢:28215023