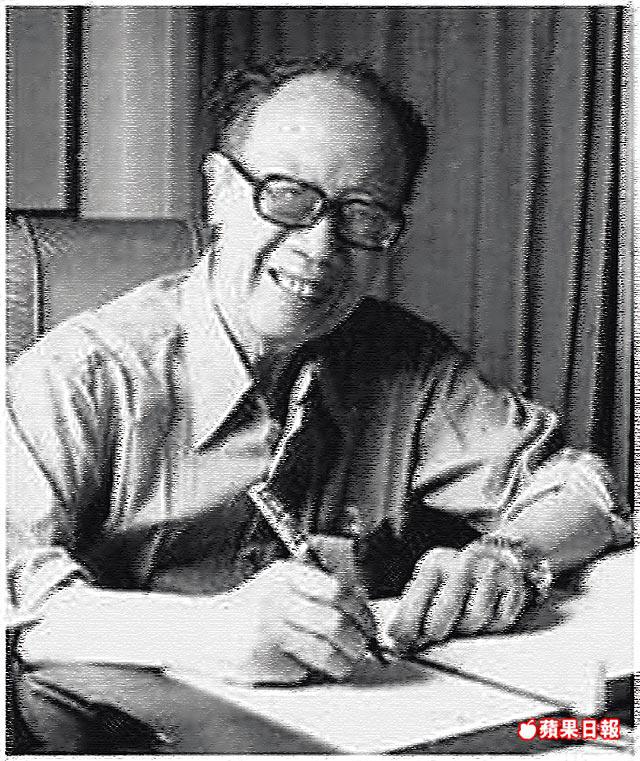

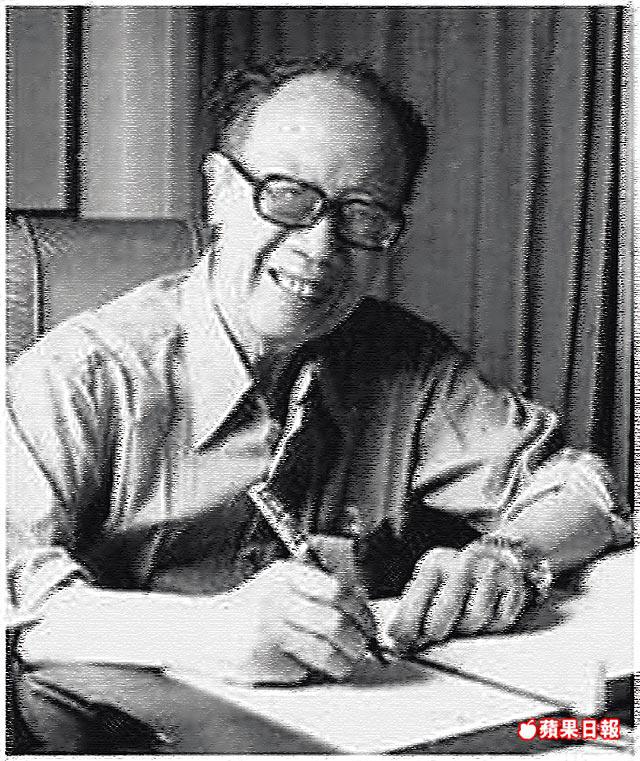

劉紹銘 嶺南大學榮休教授

梁實秋(1903-1987)窮三十年之力翻譯了《莎士比亞全集》(四十冊),寫過英國文學史,也發表過不少學術著作。但我相信對他自己和他的讀者而言,此生最引以為傲的是寫了《雅舍小品》那系列文章。把英國最偉大的作品譯成中文,對譯者而言,當會感到不枉此生。但翻譯始終是借來的生命。梁實秋要倚着「雅舍」的門牆落筆才見華彩。

一九三七年抗戰軍興,梁實秋從上海輾轉到四川,應程滄波之邀主編《中央日報》副刊。發刊當日他在「編者的話」中訂下了選稿標準。他說:「現在抗戰高於一切,所以有人一下筆就忘不了抗戰。我的意見稍微不同。於抗戰有關的材料,只要真實流暢,也是好的,不必勉強把抗戰截搭上去,至於空洞的『抗戰八股』,那是對誰都沒有益處的」。

梁實秋是早期留美學生,受業於哈佛大學IrvingBabbitt教授門下,一生堅守文學不為政治或宗教服務的信條。他在「編者的話」裏並沒有反對與抗日戰爭有關的文學作品。他反對的是「抗戰八股」。雅舍主人曾因文學「階級性」的問題跟魯迅爭論過,捱了魯迅的罵,說他是資本主義的「喪家之犬」。「編者的話」刊出後不久,就有署名羅蓀的在重慶《大公報》向這位「資本主義自由化」的代言人發難。文中提到梁實秋在重慶的居住環境,說他原來住在「德國式的建築裏面的,而現在是關在重慶的中國古老的建築物裏面」。

梁實秋答辯時說他搞不清楚什麼是「德國式建築」,不過硬要派他住在「德國式」的房子的動機倒很清楚:「這是要證實我是屬於該打倒的那一個階級」。雅舍主人說這種無中生有的抹黑手段他領教過多次了。早前就有一位自命為「左翼作家」的在一月刊說他「到學校去授課是坐一輛自用的內有絲絨靠墊的汽車。其實是活見鬼!」

《雅舍小品》這系列文章自一九四零年開始,第一篇就是〈雅舍〉。梁實秋在上面引的答辯文內有此一問:「重慶還有『古老的建築嗎』?」有?沒有?他避過不提,反而對自己租住的「雅舍」一板一眼的描述一番:

到四川來,覺得此地人建造房屋最是經濟。火燒過的磚,常常用來做柱子,孤另另的砌起四根磚柱,上面蓋上一個木頭架子,看上去瘦骨嶙峋,單薄得可憐;但是頂上鋪了瓦,四面編了竹篦牆,牆上敷了泥灰,遠遠的看過去,沒有人能說不像是座房子。我現在住的「雅舍」正是這樣一座典型的房子。

「雅舍」有窗而無玻璃,連這種居所最起碼的條件都付闕如,雅舍主人屬於那個「階級」,一說就成俗了。畢生研究中國散文的卜立德(DavidE.Pollard)教授在他編譯的《TheChineseEssay》中介紹梁實秋的作品時,特別稱讚他寫的是「道地的中文」(authenticChinese)。所謂「道地」,就是句子不「英化」。卜立德也很欣賞雅舍主人諷喻世情的筆法:幽默、機智,偶見尖酸,但不刻薄。他行文少見夫子自道,因為在大千世界中,他愛扮演的是「人間喜劇」中的一個小角色。

卜立德拿了〈狗〉來做例子,用以說明作者世事洞明、人情達練。你往訪朋友,看門狗狺狺然、張牙舞爪。主人出來了,看到你一面狼狽,難掩一面得意之色,笑罵畜牲一聲:「小花!你昏了?連X先生你都不認識了!」但梁實秋就相信,「狗咬客人,在主人方面認為狗是克盡厥職,表面上儘管對客抱歉,內心裏是有一種愉快,覺得我的這隻狗並非是掛名差事,他守在崗位上發揮了作用」。

這類幽默、風趣、「發人私隱」的小品雅舍主人實優為之。例子也多。成稿於上世紀四十年代初的〈理髮〉是神來之筆。那年頭男人剪髮的地方不叫什麼「髮型屋」。要剪髮,除非客人說「免」,否則師傅還會跟你洗頭,刮鬍子。那年頭電動剪髮工具還未面世,剪髮用剪刀,刮鬍子用剃刀。記得有一出處不明的怪聯尋剃頭師傅開心:「問天下頭顱幾許,看老夫手段如何」。若懸在理髮店的門板上,無疑叫客人進來引頸試刀。〈理髮〉文字妙趣橫生,可是因為意象離不開剃刀邊緣,讀來也覺陰風陣陣。且看雅舍主人身手如何吧:

理髮匠並沒有令人應該不敬重的地方,和劊子手屠戶同樣的是一種為人群服務的職業,……如果你交一個劊子手朋友,他一見到你就會相度你的脖頸,何處下刀相宜,這是他的職業使然。理髮匠俟你坐定之後,便伸胳臂挽袖相度你那一個腦袋的毛髮,對於毛髮所依附的人並無興趣。一塊白綢布往你身上一罩,不見得是新洗的,往往是斑斑點點的如虎皮宣。隨後是一根布條在咽喉處一勒。

跟着下來作者要和我們「分享」洗頭和刮臉的經驗。洗頭大致說來有驚無險,但刮臉在他描述下的確有出生入死的感覺。他借了RobertLynd的話:「當剃刀觸到我的臉上,我不免有這樣的念頭:『假使理髮匠忽然瘋狂了呢?』很幸運的,理髮匠從未發瘋狂過,但我遭遇過別種差不多的危險,例如,有一個矮小的法國理髮匠在雷雨中給我刮臉,電光一閃,他就跳得好老高」。

洋人刮臉的恐怖經歷說過,雅舍主人用了一則相聲笑話結尾。據說從前理髮學徒學刮臉手藝時,是用一個帶毛的冬瓜做試驗的。有事要走開時,小徒弟便把剃刀向瓜上一剁,方便極了。後來師滿出來謀生,忙亂時偶然或會把客人的腦袋瓜誤作冬瓜,往上面就是一剁。雅舍主人總括的說:「刮臉的危險還在其次,最可惡的是他在刮後用手毫無忌諱的在你臉上摸,摸完之後你還得給他錢」。

一九四九年梁實秋隨同國民政府遷台,受聘為省立師範學院英語系主任。師範學院升格為國立師範大學後,出任文學院長,課餘繼續翻譯莎士比亞。梁實秋的職業是英文老師。翻譯是「餘興」。離開課室和辦公室後他就是「雅舍」主人。在台灣的「雅舍」已非舊觀,但小品風格幽默風趣依然。

風格不殊,眼前景物卻非疇昔。七十年代台灣經濟「起飛」,對日常生活質素的要求也相應提高了。雅舍主人在重慶生活那段日子,認為理髮不是一件愉快的事,因為那時理髮店的椅子看來就像牙醫診所的椅子,「死橛橛硬幫幫的,使你感覺到坐上去就要受人割宰的樣子。門口擔挑的剃頭挑兒,更嚇人,豎着的一根小小的旂杆,那原是為掛人頭的。」

比對之下,雅舍主人在〈汰侈〉一文所記的台北理髮店,風光就不可同日而語了。這家號稱「亞洲第一」的理髮店門下三百名理髮師全是女身。營業項目包括洗腳、修腳、修指甲、擦皮鞋、洗褲子。除此之外還有各式餐飲及老人茶。「更令人驚訝的是開張之日,居然顧客如雲,座無虛席,生意鼎盛。」〈汰侈〉一詞,出自《世說新語》,以春秋之筆記述石崇、王愷等「富豪」窮奢極侈的生活。王武子(王濟)宴晉武帝一道名菜是「蒸炖」,異常鮮美,帝怪而問之,答曰:「以人乳飲炖」。這就是說用人奶餵乳豬。

實秋先生在台灣發表的散文,像這類以社會話題入文的不多。他還是喜歡談身邊瑣事。這時候的代表作不少,像〈日記〉、〈鬍鬚〉、和〈聾〉等。懷人憶舊的文章,信筆寫來就見民國風流人物。〈麻將〉說胡適之先生偶然也喜歡摸幾圈:

有一年在上海,飯後和潘光旦、羅隆基、饒子離和我,走到一品香開房間打牌。……我照例作壁上觀。言明只打八圈。打到最後一圈已近尾聲,十分緊張。胡先生坐莊。潘光旦坐對面,三副落地,吊單,顯然是一副滿貫大牌。「扣他的牌,打荒算了。」胡先生摸到一張白板,地上已有兩張白板,「難道他會吊孤張?」胡先生口中唸唸有詞,猶豫不決。左右皆曰:「生張不可打,否則和下來要包!」胡先生自己的牌也是一把滿貫的大牌,且早已聽張,如果扣下這張白板,勢必拆牌應付,於心不甘。猶豫了好一陣子,「冒一下險,試試看。」拍的一聲把白板打了出去!「自古成功在嘗試」,這一回卻是「嘗試成功自古無」了。

梁實秋這一代的文人,興之所至,偶然也談吃的。有些不但紙上談兵,還真的有一手。李懷宇訪問王世襄(1914)的長文(〈現在的東西味道全變了〉),引汪曾祺的話說有一次王世襄和幾位朋友會餐,規定每人備料去表演一個菜,王世襄只帶一把葱,做了「悶葱」這個菜,結果把所有的菜都壓下去。

實秋先生廚藝如何,我們不得而知,但他寫了不少談吃的文章,我看到的就有二十多篇。魚翅和鮑魚等「珍品」隨俗入文,不在話下。他也兼顧「粗食」。就說豆腐吧,厚德福這家老店就有特別泡製的方法,取名「羅漢豆腐」。先將豆腐搗成泥,加茨粉增加其黏性,然後擺豆腐泥成小餅狀,實以肉餡,和擺湯糰一般,下鍋過油,再下鍋紅燒,輔以佐料。這道名菜滋味如何?雅舍認為不過爾爾,用「羅漢」作招徠,跟「佛跳牆」同出一轍,噱頭而已。

雅舍「食經」文章中,令人看了食指大動的,〈火腿〉是其一。話說民國十五年冬某天,吳梅先生在南京北萬全宴請東南大學的同事,梁教授也是座上客。席間上清蒸火腿一色,盛以高邊大瓷盤,取火腿最精部份,切成半寸見方高寸許之小塊,二三十塊的矗立於盤中,純由醇釀花雕蒸至熟透。這道「古法」蒸火腿,鮮味絕倫,主人吳梅喝得幾分酒意,忍不住擊案高歌。由此可見雅舍談吃異於凡品的地方。酒食廚藝之外,你還可在他字裏行間隱約看到民國名士遺風。難怪實秋先生感嘆說,酒後「擊案高歌,盛會難忘,於今已有半個世紀有餘」。

梁實秋原名梁治華。這名字與「振華」、「興華」、「建華」一樣老土。「實秋」是他的字,上上之選也。春華秋實,他活到八十四歲,歷經世變,行不改其志:讀書、教學、寫文章,至死不渝,結結實實的活了一生,人如其名。