香港有很多街道,喜帖街、波鞋街、雀仔街、花布街、玩具街……毋須政府規劃,不經意間聚合而成。然後,由當局規劃重建,雀仔街變成朗豪坊,花布街去了西港城,波鞋街將來有運動城坐鎮。有朝一日,「行街」一詞可能消失。因為,照這樣的模式發展下去,到時候,香港街道已死。

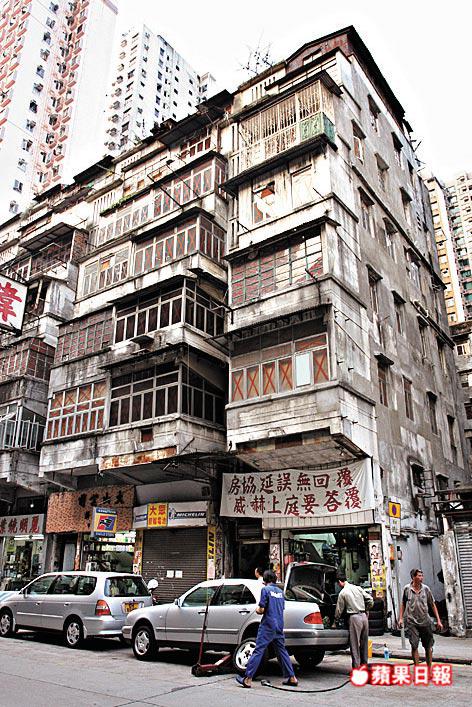

這個專題系列叫「香港街道生與死」,說一些將死街道的故事。這一集,說深水埗一帶、即將重建街道的人和事;涉及街道包括興華街、昌華街、福榮街、元州街與青山道部份街區,現時餘下約50戶。 記者:陳沛敏

想到各散東西就心酸

劉成和醬園那塊招牌,至今104年歷史,由清朝傳到今天,已由第三代傳人「太子」梁志傑當家。兩朝元老石叔和周叔輔助太子守業,石叔專責看舖和包裝,自誇「貼招紙冇人夠我貼得直」,包裝又遷就舊區居民,兩元一包的豆豉,用一條橡筋就牢牢紮好。

看着太子出世的周叔負責煮醬料,店裏的麵豉是他在舖後的工場用大銅鑊煮出來的。他記得,當年跟太子的爸爸研究如何改良醋的味道,還有賣凉果的開心歲月,「趁工廠妹嚟買飯後凉果時,約佢哋去荔園或者游早水。我嗰時好靚仔,好易搭訕。」

架上的空瓶插了一支支管狀東西,細看是報紙捲成的,有點怪異,卻原來是太子爸爸發明的民間智慧,吸走瓶底的濕氣,瓶子就不會發霉。那排用了幾十年的酒罈上鋪了木板,附近的街坊閒來坐坐,有一句沒一句的聊天。採訪那天,就有街坊遠道回來,只為買瓶燒酒。

太子仍在跟房協商討賠償,但他擔心,在同區難再找到月租12,000元的過千呎舖位;像他們的醬油工場,也難容於商場舖位。兩位70多歲的老夥計都說,店子關門,惟有退休;但一想到日後要跟街坊各散東西,連說話生鬼的周叔也不住嘆息:「諗起就心酸。」

與貓同經歷兩次重建

心酸的不只石叔、周叔。新忠花店的黃乃忠憂心忡忡,除了搬走後生意無法繼續,還有店內11隻貓的安身之所。這些貓都是因為重建被人遺棄,最小的一隻才三星期大,附近文具店的馮太看見牠被人扔在垃圾箱,扔了兩次仍要爬出來,就拾來交給黃生照顧。

黃生的店原本在元州邨,幾年前屋邨重建,好不容易找到福榮街這個租金相若的閣樓舖。他收養的貓,來的時候有被鐵線綁頸的、有口腫鼻腫的,「養番健康啲就畀啲愛貓嘅街坊同朋友,等啲小生命延續落去。」

子承父業,黃乃忠自小看爸爸做花牌,20多歲開始學藝。老父去世,他保留着大叠父親寫的字,「我啲字冇爸爸寫得咁靚,有時唔識寫,就攞出嚟睇吓點寫。」龍柱、鳳頭、兜肚……花牌的每個組件都有名堂,以前是酒樓、店舖歲晚酬賓、周年紀念的宣傳武器,三、四層樓高的花牌,由紮作、寫字、搭棚、砌拼、駁電,都要一手一腳。不要以為這行業已式微,神誕、打醮、鄉村的就職禮仍需要花牌助興。

自言「同啲貓一齊經歷兩次重建」的黃乃忠估計,明年初就要遷走,物色到負擔得來又合用的舖位,機會微乎其微,要找到能收容這些貓咪的地方,就更難上加難。他只希望,在遷出前為牠們找到好人家。

有熟客移了民也回來

說起重建,羅女士就動氣。說話直率的她在興華街有家蔬菜水果店,名字直接了當叫「蔬菜水果店」,還賣散裝米,板間房的單身漢、天台屋的婆婆和一樓一的性工作者,都是她的顧客。一家店養活她和兒子跟80多歲的媽媽。

拐個彎,來到青山道的蘇記茶莊。50多年前,陳婆婆的丈夫在這裏開業,「有啲熟客幫襯咗三代,搬到好遠,移咗民都返嚟幫襯買茶葉。」丈夫去世,蘇記由兒子接手,兒子蘇先生說:「做得好好哋,搬一搬租又貴咗,又驚失晒啲客。」陳婆婆因為擔心重建,暈過幾次。

蘇記旁邊是朱記報紙檔。朱記幾兄妹承接爺爺40多年前買下的樓梯口報紙檔,嫌收檔開檔麻煩,索性24小時輪流看檔,通宵營業,媲美便利店。街坊熟客看那份報紙,他們記得一清二楚,還順便替大廈住客「看門口」。以前附近食店「新得記隻貓」經常來「打躉」,但街坊說牠拚命回清拆中的老家,死了。

街道的生活不同商廈

小時候,周綺薇跟附近的街童在元州街上跳飛機,「半條街咁大嘅跳飛機,要跳100步。」街道是他們的兒童王國。長大後,她離開元州街,父親的車房「大眾膠輪」仍在街上經營。兩年多前有一天,父親跟她說:「因為重建,街坊好驚。」

05年7月房協召集街坊舉行簡報會。周綺薇說,房協職員讀出條例,甚麼「佔用人」、賠償計算方法一大堆,老街坊根本聽不明白,「個職員好惡,話有咩唔明就睇條例,問佢問題佢就將條例讀一次。」她跟街坊組成重建關注組,後來才知道,市區重建原來是「以人為本」,本應是為改善他們的生活。但重建後,這幾條街的舊樓會建成商場和住宅大廈,很多居民及商戶無法繼續原來的生活和生計。

周綺薇認同《美國大城市的死與生》作者JaneJacobs的看法,認為街道的生活跟商場大廈不同。她說,街上的報紙檔生果店養活一家人,商場的大型連鎖店為財團賺錢;街上的老店樓梯口會擺些木凳給路過的老街坊歇腳,商場的地方絕不會任你坐;街上有晴天雨天凉風熱浪,商場沒有日夜、沒有冷暖。

「有啲人鍾意去商場、超市,每個人有唔同嘅選擇,但市區重建,唔應該抹煞晒另一班人嘅生存空間。」她不反對重建,只希望規劃時讓那裏的居民參與,留點空間給他們繼續自己的生活方式。

後記──不是集體回憶

保育成了熱門話題,重建成了衝突源頭。人們簡而化之為集體回憶作祟,但周綺薇強調,他們說的絕非懷舊,而是當下的生活經驗,爭取的是參與規劃自己社區的權利。他們辦過「一家一畫」展覽,用圖畫展示他們在這社區最開心最自豪的生活經驗。

他們正計劃,下月再辦「一貓一畫」的展覽,介紹這裏每隻「重建貓」的故事,也說街坊們的故事。