很多人閱讀報紙,很少人閱讀報紙檔。

街頭報紙檔是香港獨有城市風景,花綠綠雜誌群反映傳媒爭鳴、看檔人的佝僂身影告訴你這行業再不年輕。這城市到處都講包裝,惟有報紙檔,不經雕琢,是最赤裸而原始的街頭智慧展覽場。只是她會老,也會冇,以小販牌營業的街頭報紙檔將會一步一步消失,做香港人,不要等到海港變窄才緬懷它闊過,趁今朝風日好,我們來看看檔,也看看檔後面的人。

記者:劉嘉蕙

攝影:陳偉強、劉嘉蕙

看檔人時代變奏曲

50、60's渡輪旁看世情 賣兩份就回本

50年代香港,資訊不發達,人們要知世界大事都看報紙,「我們的報檔開在碼頭,每天早上渡輪搭客人來人往,爸爸抱着幾份大報站在人潮中,我蹲在旁看守其他報紙,有客經過,爸爸飛紙,我即時補給。」

湯寶珍:我唔着短袖衫

這個「我」,語出沙田一間小學、小學內一個長年都不穿短袖衫的校長湯寶珍。至於「我們的報檔」,俱往矣。

「家裏以前在深水埗有5間報紙檔,我爸爸教書,文革期間全家來港,拿了個小販牌,他自覺來自文化界,順理成章賣報紙。小時候每天5點起床,父女同心叠報紙,忙到8點半才返學。報紙好重呀,厚甸甸的一棟每天拿着從街頭走到街尾,所以現在我跟妹妹都有小手瓜,手臂皮膚很粗。」採訪當天30度,湯寶珍穿了一身粉紅中袖,摸着手瓜婉惜起來。

早巿晚報 中場做膠花

麒麟臂的代價總算有回報。那年頭報紙賣1毫,毛利有一半,賣兩份就回本,「報紙檔開一個早市,一個晚市(賣晚報),中間的時間我們車衫、黐膠花,8兄弟姊妹就這樣養大。」少女湯校長更因而燃起傳媒夢,「我念完教育,到珠海念新聞,拿相機到街市拍Snapshots,差點被人告!」最後,你我都知,投身社會的湯校長沒賣報,走去當校長,但仍常跟學生說:「一定要多閱讀,背蛙蝶自,我都是睇書自學,仲參加過麻雀王大賽入決賽……」

老父一代經營了20多年的報紙檔,小孩沒一個願接手,就關了。

70's 樓梯口一隅 人均日買5份

𠵱家拍拖冇人要!

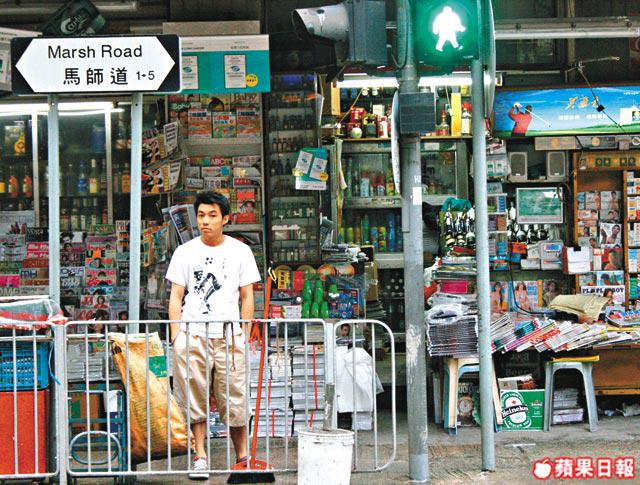

深水埗重建區內樓梯口朱記,24小時營業,年中無休。

「書多雜誌多,每天起完又拆多麻煩,索性唔收檔,3兄妹輪流睇住。」朱記70年代接手報紙檔,朱氏3兄妹是第三代,當時報價升至1、2蚊份,「爸爸開檔時,許多人一日買4、5份報紙,到我這一代,報紙貴了,又有電視新聞,大家買少了。」

深水埗朱記:不要問只要跟

怪不得甫見面便嘆「𠵱家拍拖冇人要!」以為是自況感慨語,卻原來在說從前:報紙一個早上賣不完,「拍拖報」出現了,「拍拖報一般是大報搭細報,變相半價賣囉,那時報紙還算平,娛樂又少,拍拖有人要呀,現在報紙6蚊份,咁貴,細報又執得七七八八,拍唔到拖,拍拖都冇人要。」賣報紙毛利跌,許多報檔開始兼賣雜誌、紙巾、香口膠等,朱記的檔,有澳門日報、有漫畫,「都係發行商分配,他們給甚麼我賣甚麼,周刊擺前啲,會過期嘛。」朱記哲學是,不要問,只要跟。「這區報販自動減1蚊,減了就很難加;90年代連鎖式報紙檔帶起入膠袋、送紙巾,咪入囉,現在講環保,就問吓人要唔要膠袋。」

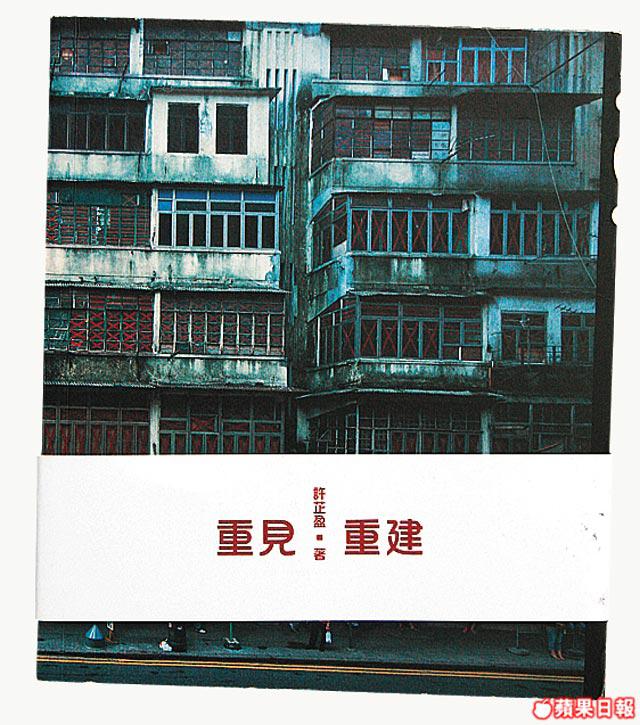

冇晒舊檔尚有新檔

還幸報檔網絡和諧共生,「有時報紙唔夠賣,會去隔籬檔睇吓有冇。」3兄妹年年月月守住樓梯口,紛擾世事被擋在報紙檔後,「深水埗唔雜,《蘋果》掀減價戰?係報紙之間嘅事,唔會搞到我哋。」深水埗要清拆重建,朱記周圍的店關的關搬的搬,他們靜觀其變,「我們有商業登記,做得就做囉。」報檔越來越少了,不可惜嗎?「報紙檔唔會冇……舊式少咗,多咗7-11、OK同入舖嗰啲囉,以前行幾步有一檔,𠵱家就要行入商場。」朱記悠悠說完,轉頭急急腳過海參加利東街集會。

00's~步入冷氣場 見身郁未見米白

黃先生2000年接手麗港城商場報紙檔,他的檔,有得預售《哈利波特》、雜誌架上,連《Wallpaper》、《生活》等設計品味雜誌都有售。「賣剩代理商會回收,所以照擺無所謂,這區多中產,所以《蘋果》好賣過《東方》。其實回尾制都係《蘋果》帶起,改變成個報紙發行脈絡,某程度保障了報檔。」

麗港城黃生:式微了!

黃生66年開始做報紙發行,到開舖銷售,越走越前線,「以前賣報紙好呀,人口同交通網絡比較集中,碼頭、巴士站報紙檔,閒閒哋一朝賣成千份,𠵱家唔發小販牌,車船總站又散開晒,紅磡、灣仔碼頭都冇報紙賣咯。以前好流行子母檔,一檔分拆招呼人流,𠵱家郁少少都話阻街,我想推檔仔出去小巴站賣都唔得。」

黃生的商場檔,除鄰居7-11,並無其他報紙檔,他「獨食」但難肥。「呢行真係式微喇,有免費報、有上網、又有連鎖店……有冇留意,沙田第一城咁大個屋苑都冇晒報檔。報紙6蚊份,來價4個半,膠袋8仙,紙巾4毫,賣一份賺得一蚊,其實人一日點用到一包紙巾?除非肚屙。我要交舖租,請4個人,營業時間又要遷就商場開放時間,你唔好睇我多書賣,見身郁未見米白呀,可能過多一年半載你就唔見我。」

看報人 麻甩仔到麻甩佬

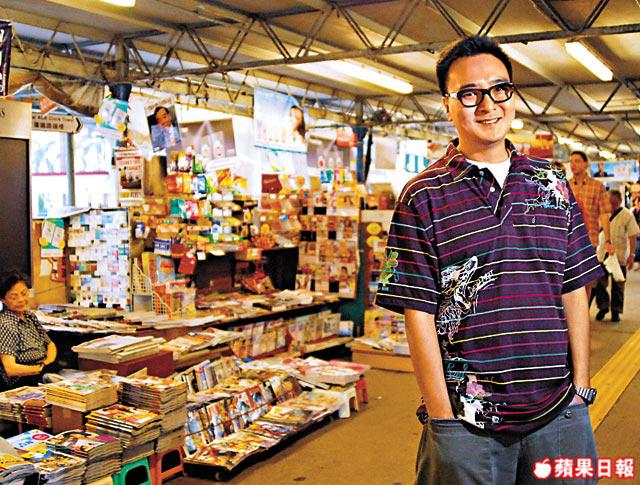

鄒凱光:睇女仔到睇馬仔

我直覺覺得,鄒凱光(灘叔)搞創作、又麻甩,應該愛蒲報紙檔。

果然。

灘叔說,報紙檔啓蒙他整個麻甩仔時代,包括他的愛情,和英文。

「14、5歲,常幫襯屋企附近轉角位一檔,老闆娘肥肥哋,佢個女好靚,我日日貢去問老闆娘買邊份報紙好,偷望佢個女。」他癡戀太子女到18歲,說話未講過半句,「我死鋤SCMP,終於一日同佢講,阿某某的文章好好睇,不過佢冇乜點睬我,後來唔見咗。」

麻甩仔唔係買鹹書咩?「梗係冇,買鹹書好貴㗎,以前未有黑膠袋,想買,一定要買另一本書夾住先敢畀錢,加埋要30蚊。所以都係昅吓封面算數。」綑綁式消費之初探。

長大一點,他唔睇女仔,睇馬仔。「以前未夠秤,跟朋友走去買馬經,老闆娘眼利,一句得埋嚟:『夠18歲未?』終於等到生日,Show張身份證佢睇,佢話,大個仔,唔好買馬經,馬經呃人,4個馬評人實有一個中,買馬仔要自己學。」

報紙檔令少年灘叔體會到女生的冷漠及馬經之炎凉,不過,他對開報紙檔有嚮往,「有報紙檔是一件很威的事,代表一個人能在公眾場所裏面有自己空間。我都想有個檔,等我可以好自在咁食餐蛋麵。」

一個報紙檔,牽繫他麻甩仔到麻甩佬的浪漫。

江康泉:報紙檔唔只睇報紙

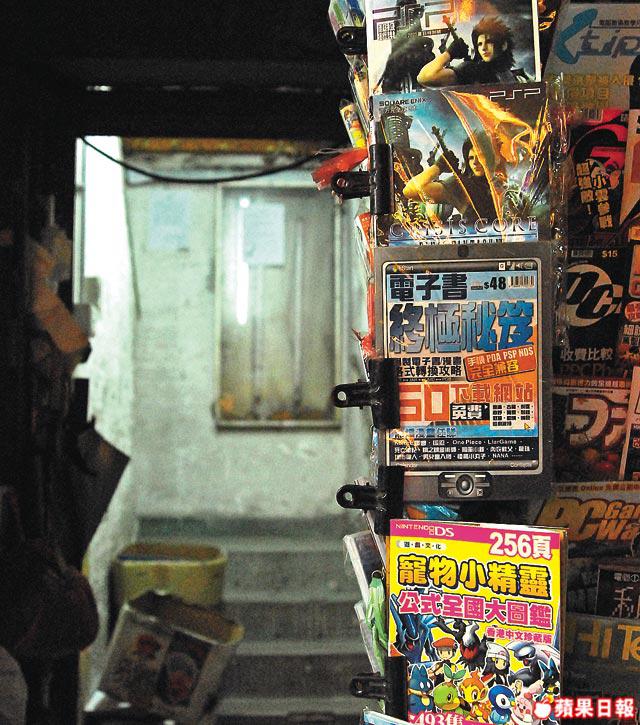

報紙檔悄悄為本地埋下藝術種子,如漫畫家江康泉(江記)。「細個會扭阿媽買漫畫,像利志達、AClub、龍珠,最紅的幾本都買得到,便利店要上架費,所以翻版漫畫只在報檔找到,每日放學逛報紙檔和文具舖是指定嗜好。」

江記說報紙檔社會功能很多,也反映社會變遷,「去報紙檔可唱錢、昅嘢問路……每區各有特色,如我工作的灣仔區,有幾家報紙檔只開晚不開早,擺滿一地女星寫真集,不過現時報紙檔是『噏耷』商場和舊區產物,又一城都唔會有報紙檔。」