李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

今年秋季(10月19日至11月18日)本港有一個別開生面的「地中海藝術節」,節目更是非比尋常,值得推薦。翻開地圖,地中海四周至少有十幾個國家,橫跨南歐、中東、和北非。我早有意乘船去遨遊,可惜總是抽不出時間,只好先從書本中作幻想之旅了。此次演出的節目五花八門,琳琅滿目,分別代表八個國家,負責為主辦單位康文署宣傳的《藝術地圖》雜誌約我寫一篇專文介紹一個國家的表演節目,並以此為題,作一次公開演講,我近日正沉迷於閱讀,最近得諾貝爾文學獎的土耳其作家奧罕帕慕克(OrhanPamuk)的小說,於是就貿然答應談談從閱讀中得來的土耳其文化。

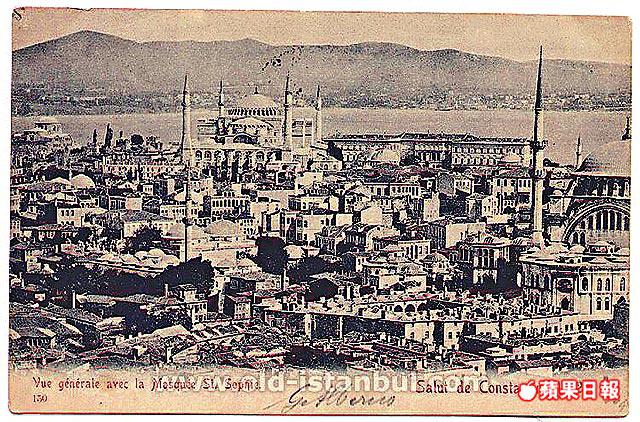

即使不讀帕慕克,土耳其這個國家也早已令我着迷,特別是它的古城伊斯坦堡,至少有兩千年的歷史,可以上溯到中古的拜占庭帝國,西羅馬亡後,它一直是「東羅馬」的首都,希臘正教的聖地;東羅馬帝國亡時,這個古城(原名君士坦丁堡)於1453年又被奧圖曼土耳其人佔據,遂又演變為歷時六百多年的奧圖曼帝國(1300-1922),直到廿世紀初。只看這段悠長的歷史就足以令人折服了吧!但是今天又有誰會記得歷史?能夠花點錢去旅遊幾天,看幾個名勝古蹟就夠了,文化只供消費,管它是真是假!?

也許,伊斯坦堡和土耳其至今還不是華人旅遊的熱點,可能就因為如此,太古舊了。然而,這恰是帕慕克最戀戀不捨的家園。他在那本別開生面的回憶錄《伊斯坦堡》(英譯本2005年,現有中譯本)中,大談所謂「憂鬱」(土耳其文叫作h囗z囗n),指的就是這種古城的廢墟氣氛,這種得自歷史記憶的憂鬱感,也可能是樂天知命、每天「搏命」搵錢的香港人最不熟悉的感覺。試想少年的帕慕克住在祖先遺留下來的古屋,默默地眺望窗外,或作畫,或沉思,那股悠然見「西山」(古文所謂「日薄西山」)的感覺,就是"h囗z囗n",然而住在嘈雜的石屎森林的香港人又如何體會得出來?

然而,帕慕克畢竟是生於一個有錢階級的家庭,他在小說中發懷古的幽思,正是他受過西化教育後回歸本土文化的心路歷程的表現,所以才能創造出那本引人入勝的謀殺小說:《我的名字叫紅》(MyNameisRed),我曾寫過專文評論,此處不贅。他的另一本小說《新人生》(TheNewLife,有中譯本)也頗類似,故事從一本書開始,把主人翁帶進撲朔迷離的古老世界,我只看了一半,就必須趕寫此文,只好在10月7日我的公開講座上再向讀者報告了(下午四點半在灣仔合和中心星巴克咖啡店)。

所謂「懷古之幽思」,在現今全球化的時代,幾乎成了一種「得來的品味」(acquiredtaste),不能自我標榜,只能自得其樂,有時更需要從閱讀、旅遊、或觀賞藝術展覽或藝術節的表演得來,至少對我如此。而且,這種享受也是短暫的,和現實生活的節奏格格不入,所以也必須有耐心培養。更弔詭的是:即使帕慕克本人也不得不承認:非但他童年的世界早已一去不返了,而且今日的伊斯坦堡早已變成一個國際大都市,面貌煥然一新,舊時的廢墟古徑也所餘無幾了。我如果去伊斯坦堡旅遊,一定會先去看市中的墳場(希望還有幾個倖存),因為墳場絕對是歷史的幽魂出沒之地,據帕慕克說,墳場也是他童年時代的遊樂場。任何生活在古老文化中的人都知道:生與死的界限,只是一線之隔;土耳其和中國一樣,天堂和地獄都在人間,鬼魂與人同在,其實沒有甚麼可怕的。只不過「現代化」的拆屋機早把這個世界摧毀了。一位住在馬來西亞小城的華人朋友告訴我,為了保存一小片華人墓地不讓當地政府開發,當地華僑也須要依法力爭,花了數年功夫才勉強保存了下來。

當今的土耳其,可能與當今的中國有幾分相似。南部沿着地中海岸的幾個小城,早已成了避暑勝地,乃「小資」與遊客聚集之所,而東部內陸的邊遠城市(如Kars──帕慕克小說《雪》(Snow)的故事發生地),則仍然荒僻窮困。土耳其的陰暗面不少,也只有帕慕克和比他更激進的作家才願意發掘出來,譬如少數民族(Kurds)的叛亂問題(直接影響到新疆)、歷史上奧圖曼帝國殘殺幾百萬阿美尼亞人的浩劫,至今還是敏感的話題,土耳其官方不承認,帕慕克卻直認不諱,差一點沒有被起訴坐監。據我的一位多年流亡在外的土耳其朋友說:帕慕克畢竟還是一個「好孩子」,他最後向政府屈服了,至於內情如何,我們外人當然不得而知。

現代的土耳其共和國,是凱默爾(KemalAtat囗rk)於廿世紀初建立起來的,他是「開國元勳」,地位和中國孫中山先生相仿,也是孫中山尊崇的民族英雄。他是一位軍人,在位時強制執行徹底西化的政策,廢除所有宗教的勢力和影響,一切世俗化,禁止婦女戴傳統面紗,甚至把土耳其的國語──現代土耳其文──也從阿剌伯文字改成拉丁化拼音,比當年的中華民國更徹底。直到今天,土耳其軍隊一直是世俗政策的擁護者,而社會上的左翼或激進份子──包括女權運動份子──反而是依附伊斯蘭教,與阿富汗、伊朗、伊拉克或其他中東國家的情況恰恰相反,而夾在中間的就是相當西化的中產階級和「小資」人士,他(她)們當然聚居在大都市,流連於伊斯坦堡的各種現代酒廊和咖啡店,和其他「全球化」的都市人沒有兩樣。我想伊斯坦堡至少有數個蘭桂坊。

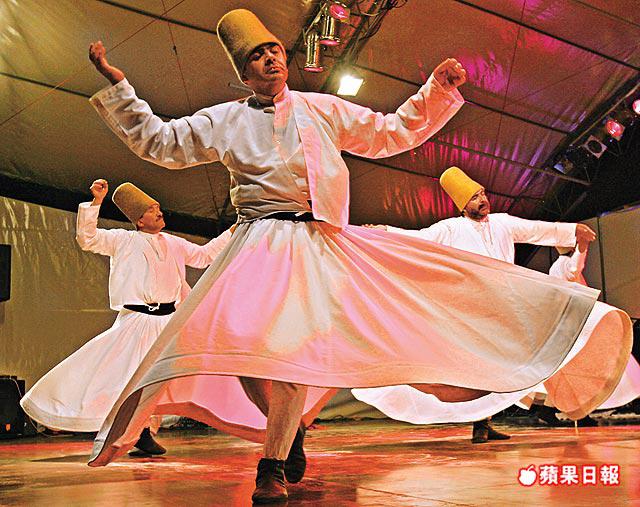

然而,土耳其文化在接受現代化文明洗禮之後,並沒有忘本,遠古以來代代相傳的各種風俗、習慣、宗教儀式、和節慶表演,依然活生生地延綿不息。其中最有神秘感的就是此次「地中海藝術節」將要演出的《神聖迴旋祭禮》,這類祭禮,曾一度被禁,如今卻成了土耳其「國寶」之一。據相關方面提供的資料:

《神聖迴旋祭禮TheWhirlingDervishes》來自於蘇非教的宗師魯米(MevianaJalaluddinRumi,1207-1273)。魯米是蘇菲派十三世紀的宗師及詩人,相傳他在持續旋轉三十六小時之後成道,自此他的追隨者便以旋轉做為重要修煉方式。對蘇非信徒來說,和神親近最直接的方式就是拋棄自我的存在,而旅轉儀式(WhirlingDervishes,或稱Sema)正正可以引導進入這種「無存」的狀態。旋轉行者(samazan)微閉雙眼,頭朝右傾,右手心向上代表「接收」,左手心向下代表「給予」,在帶點神秘氣息的蘇非音樂裏,飄然的是腰際下的白袍,旋轉的是等待鬆綁的肉禮,不動的是逐漸展露的清明自我,身體就像處於狂風暴雨中心的颱風眼,寧靜而和諧。

文中沒有提到的是:舞者頭戴的長帽,象徵着一個墓碑,而身穿的白色夾克和長裙,則分別代表墳墓和壽衣;夾克在表演開始不久即會除去,象徵着與塵世分離。這種祭禮,舞既憂且喜,最後達到一種「大歡喜」的境界。現在的迴旋祭舞大多由十二個舞者和十二個樂師(以傳統土耳其樂器演出,每場演出分兩部份,先由主祭者開始唱頌祭文,讚揚上帝和先知,接着有音樂演奏,然後才是由四段組成的「迴旋舞」表演。因為祭禮性質,所以最好不要在表演時鼓掌,應該在終場舞者離開後才拍手,但看來香港和世界其他各地的觀眾,都不會遵守這種儀節。)

不論如何,此次演出(11月14日晚在沙田大會堂)還是難得一見的,不容錯過。今年適逢魯米八百周年誕辰紀念,聯合國文教組織更將2007年定為「魯米年」,足見他對於世界的影響力。在土耳其,這個紀念祭禮活動往往在12月17日──「魯米與阿拉的婚禮之夜」(亦即他的忌辰)──進入高潮。有的影迷可能看過最近(2003年)的一部法語片《依伯拉罕先生和可蘭經的花朵》(MonsieurIbrahimetlesfleursduCoran),由埃及大明星奧瑪沙里夫飾演一個流落巴黎的土耳其雜貨店主,他和鄰居的一個法國孩子變成好友,最後把雜貨店也賣了,買了一輛破車,兩人一路開到土耳其,片子快結尾時,就會看到「迴旋舞」的表演。此片的影碟可以在坊間買到,而且附有中英文字幕。