發展壓倒一切的時代巨輪,壓倒本港天星、皇后碼頭之際,在廣州,被譽為「嶺南周莊」、有800年歷史的嶺南水鄉獵德村,亦面臨清拆命運,村內萬多居民將在下月15日前遷出,勾起全城市民對嶺南文化的集體記憶。雖然專家扭盡六壬,力拒全拆,誓保那古祠、古廟、古樹,然而,原規劃中的嶺南風情街,已被新規劃中的商業金融用地所取代,古祠、古廟、古樹不遷不拆、原地保留的機會存疑。

「可惜。一句話,可惜!這麼多條村,就算我們村最靚。時世出人料,社會變遷好難料!」獵德村即將清拆,居民雖忙於清理舊物、搬屋、找新居,也大感可惜。「我們要拆了,龍舟就先在(番禺水門)兄弟村那裏住!」

座落黃金地段 發展金融

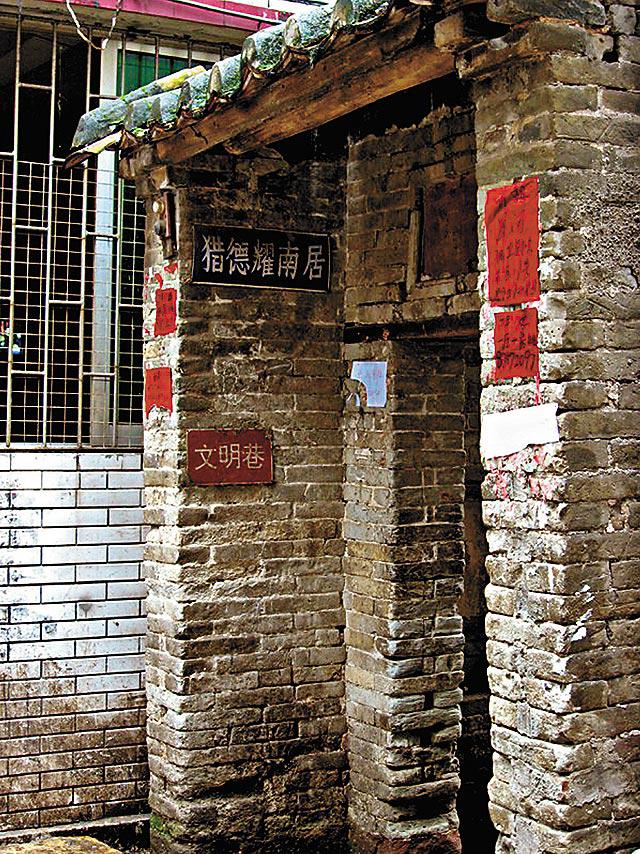

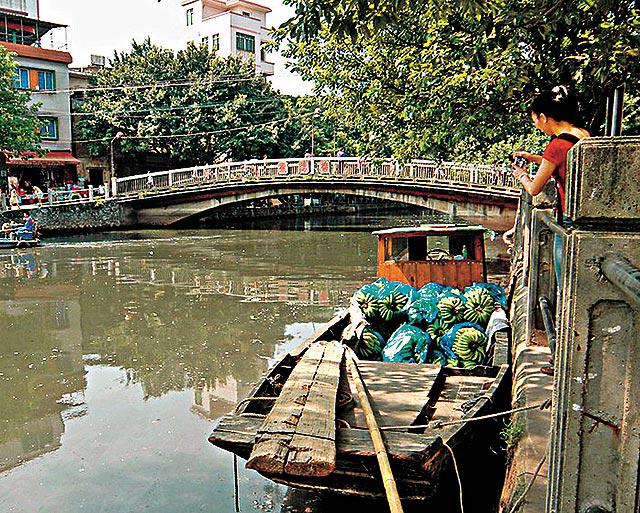

位於廣州天河區的獵德村,嶺南水鄉色彩極濃:獵德涌從中流過,將村莊分為東、西兩村;兩岸商業街是石板街:祠堂、古廟、書院、民居臨河而立;兩岸古樹成行,300、400年以上的大榕樹有3、40棵。與此同時,獵德村所處的地段,是廣州的黃金地段,毗鄰珠江新城、南臨珠江,將發展為商業金融用地。當局本月將拍賣獵德村的地皮,底價高達38.6億元人民幣。

值得注意的是,獵德村是廣州「城中村」整體改造的第一村,也是第一個突破性地由開發商介入的舊城改造項目。整個計劃約需30多億元資金,政府不投資,透過賣地籌集資金。

雖然廣州市規劃局局長潘安表示,獵德村全拆方案未獲最後審批通過,獵德村詳細改造方案,亦將對村落、祠堂等古建築有充份尊重,「祠堂、廟宇將遷建或原地重建,河涌兩岸將會有足夠綠化,村民和市民不需要擔心。方案將比較符合原來珠江新城規劃中保護獵德古村落的設想」,不過,一直關注獵德村命運、力保村內古祠、古廟的廣州中山大學袁奇峰教授卻表示,原規劃中的嶺南風情街(在獵德涌兩側保留祠堂、古廟)已被新規劃中的商業金融用地取代:「現在的問題是,設計者到底是怎麼想的?」

部份宗祠古廟遷建

據報,當局初步計劃,將獵德村部份宗祠和古廟遷建,集中保留;而橋東安置區綠化率為30%;至於河岸具體規劃則尚未清楚。而在過去一周,帶着相機、攝影機到獵德村遊覽的市民絡繹不絕,在古榕婆娑的獵水河兩岸,在有幾百年歷史的龍母廟、古祠堂裏,一家大小或與朋友結伴前來的遊人一邊留影拍照,一邊惋惜不已:「全拆太可惜了,為甚麼不好好保護呢?」本報記者

祠堂彈銅錢 五月扒龍舟

「小時候跟夥伴在祠堂門檻外面玩『碌偶』(類似彈波子的玩意),我們那時用的是銅錢,亁隆通寶。」84歲高齡凌伯神采奕奕,是村裏的長老。他還記得兒時和夥伴在獵德村祠堂玩耍的樂事。「我們太年輕了,從小就有祠堂,應該是宋朝就修了吧。」

獵德涌貫穿古村

廣州《新快報》報道,宗祠是「嶺南水鄉」獵德村最有特色的文化遺產。獵德村現存祠堂約十座,散落在村內1平方公里內,密度之高,在廣州非常罕見。

至於貫穿整條古村的獵德涌,則代表光彩奪目的獵德龍舟文化。「四月八,龍船透底挖」是水鄉人最深刻的文化記憶。張伯最記得「細路哥那時候扒龍舟」,村裏八條龍舟,平時浸在水裏,「四月八,龍船透底挖。」河水一退,龍舟出水,兩個龍眼好大,大家拽住它,甩一下把船上的積水甩亁,然後又畫花又洗亁淨。到了每年端陽五月,村民大大小小都來扒龍舟,吃龍船餅、龍船飯。

本報記者

嶺南文化融滙中西

嶺南文化素以兼容並蓄見稱,展現北有高山、南瀕大海的廣東等地,中西文化交融的鮮明個性。源於南歐、地中海的西方建築和廣東傳統建築糅合,變成獨步全國的嶺南騎樓;當然還有剛剛拿到「世界遺產」美譽的開平碉樓,其亦中亦西、亦土亦洋的強烈風格,全球亦為之醉倒。

1.西關大屋

清末富豪在廣州城西「西關角」(今荔灣區)的大宅;面積4,000平方呎,佈局狹長;內部裝飾多用木刻屏風和滿州花窗。

2.騎樓

源於南歐、地中海一帶,上世紀初廣州開闢馬路,將西方古典建築與廣州傳統建築融合,演變成特有的「騎樓」建築。

3.粵劇

又稱「廣東大戲」,唱念均用廣東話,著名曲目包括《帝女花》、《鳳閣恩仇未了情》等。

4.飲早茶

嶺南,春早;嶺南人,也起早,令嶺南人養成飲早茶的習慣,享受「一盅兩件」。

5.開平碉樓

被譽為「中西建築藝術長廊」樓,風格亦中亦西,亦土亦洋。