改革開放政策,令中國成為世界工廠。中國製的衣服、鞋、襪、食品和用具,都充斥全世界每個角落。美國一名女記者三年前忽發奇想,要是沒有中國產品,能否活下去,她毅然和丈夫及兩名子女過一年沒有「中國製造」的物品,結果得出的結論是:沒有廉價中國貨,是很難過活。

要改買貴價意國波鞋

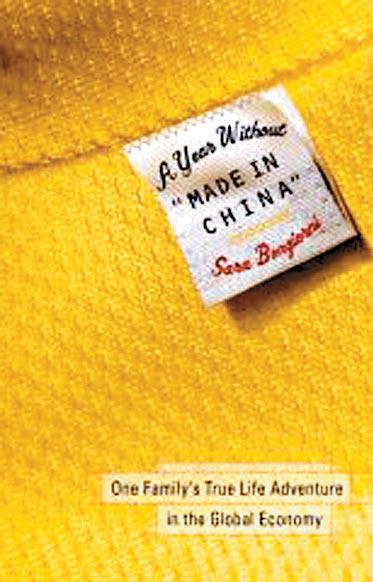

女記者邦焦爾尼(SaraBongiorni)將這一年的經歷,寫成《沒有「中國製造」的一個年頭》(AYearWithout'MadeinChina')一書。她回憶起2004年的聖誕節,在家中查看39份聖誕物品,赫然發現25份是「中國製造」,甚至愛犬咬着的那塊狗玩具,都是中國製。她於是向丈夫凱文(Kevin)說:「如果我們過一個沒有中國製產品的年頭,是否很有趣?」丈夫斷然拒絕,但這個計劃還是在2005年元旦開始實行了。

邦焦爾尼強調,不用中國貨並非要抗議甚麼,也不涉及政治問題,只是想看看一個中產家庭,能否一年不用中國貨。答案是可以,但生活變得很不正常和很艱難。2005年美國有14.6%的入口貨是中國製造,那年他們的咖啡機壞了,只好忍着不買新的,因為如果不買中國製的,就要花許多錢買意大利造的。不過兒子的腳長大了,不買新鞋不成,結果她花了68美元(530港元),買了一對意大製的波鞋給他,令她十分「肉痛」。

「中國貨不貴且品質好」

不用中國貨的代價,還要花許多時間去尋找非中國製的貨品。邦焦爾尼說:「你會發現這是極之不方便。」她經常要致電產品服務熱線,查詢貨品製造地。有一次她證實丈夫的襪子,是在香港製造,便安心地放下電話。過了一會,才想起香港是中國的一部份。當他們實在避不開中國貨時,就要出些「茅招」。有一回凱文想買充氣泳池,但實在找不到非中國製的,最後要請求凱文的姊妹出錢買,再送給凱文,算是沒有破壞規則。

一年終於過去,會否繼續不用中國貨?邦焦爾尼斬釘截鐵地說:「不會。」因為除了中國貨,沒有太多選擇,而且丈夫不願意再這樣做。她還說:「大部份中國貨都不貴,而且品質好。」對於近來不斷發生中國貨安全問題,邦焦爾尼說:「80%的玩具都是中國製,因此如果有問題,也多數是中國貨有問題。我不會反應過敏。」

美國《新聞周刊》/《芝加哥論壇報》