李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

《加勒比海盜》(PiratesoftheCaribbean)第三集在香港賣座鼎盛,美國更是如此,然而影評界卻對之大加批評,《紐約客》雜誌的那位看家影評人更把它說得一文不值,認為導演功力之差,無與倫比,連故事也說不清楚。這種影評家與觀眾口味的分歧,並不新奇,我早已司空見慣,問題是:為什麼全球的觀眾都喜歡這部電影?

我不喜歡這類荷里活新產的海盜片的理由與影評無關,全在個人主觀印象和經驗。有一次我在由美返港的飛機上看到此片的第一集,竟然昏昏欲睡,因為尊尼狄普(JohnnyDepp)飾演的那個海盜造型,實在非我所好,怪裏怪氣。片子的劇情更不像話,我沒有看完就睡着了。第二集在港上演之前,我在一家戲院看到預告片,見一個演員頭上有幾條小蛇亂舞(原來是鱆魚),大倒胃口,決定不看。到了第三集,又受排山倒海的宣傳影響動了心,主要原因還是片中有周潤發演一個華人海盜角色,愛屋及烏。據香港海防博物館的一個有關海盜的展覽──「張保仔的世界」──說明小冊子(在坊間書店仍可買到)中介紹,片中這個周潤發的角色即源自張保仔,豈不妙哉!我一向就嚮往張保仔的傳奇,想不少香港觀眾也和我一樣,看第三集就是為了看周潤發演張保仔。

於是我連懼蛇症也不顧了,正想訂票觀看,偏偏碰到一位影評家朋友林沛理,他什麼片子都看過,於是我向他請教此片是否值得看,他的回答十分含蓄:「值得,如果你喜歡電腦特技的話,但全片很長,佈景大多是黑朦朦的,而且周潤發演的這個角色倒有幾分像傅滿州(FuManchu)。」這一句話不打緊,倒使我的胃口盡失,因為我覺得到在這個廿一世紀的年代荷里活仍然丟不下這個最反華人的奸雄形象,實在可惡!據聞此片在中國已經遭到禁映,理由可能也是如此,我倒認為罪有應得。為什麼不花點功夫研究或來點創意?

我倒不是因為「政治正確」才反對此片,而是由於我對於近年來荷里活出產的大資本「巨片」(所謂blockbuster)極為反感:動輒數十億美金,除了特技動人之外,實在乏善可陳,好的創意人才都到哪裏去了?(有人提供的答案是電視片集,如《Lost》或《24》,特別是編劇家)。甚至連好的人才──如吳宇森──都被白白糟蹋了。吳宇森返來拍《三國演義》,本來是件好事,當然心在中國的外景和市場,但是我有點擔心:他對於三國的歷史背景有研究嗎?有足夠的洞見嗎?為什麼不來香港拍一部「張保仔傳奇」?再讓周潤發發揮一下他的所長?

這當然是我的痴人說夢。既然是「痴人」,不如還是說說我的「舊夢」──荷里活電影最輝煌的時代出產的海盜片。

最早的海盜片──或可說是「海盜尋寶片」──經典當然是《金銀島》(TreasureIsland),原本根據史蒂文生(R.L.Stevenson)的經典名著,這本小說,不少讀者可能在中學時代都已讀過。(史氏本人也曾到過香港,說不定也聽到過有關張保仔的故事?有待考證。)然而就是因為年輕的小讀者太多,這本小說一向都被視為中學生的英文教材,甚至連《金銀島》的影片,也是拍給小孩子看的。記得我在台灣念初中的時代就看過,覺得並不精彩,對話太多,我當時又大多聽不懂,而且飾演海盜頭目的那個演員──RobertNewton──演技太過誇張。此片我至今尚未重看。

當時我最熱愛的海盜片是泰隆鮑華(TyronePower)主演的《黑天鵝》(TheBlackSwan),內中對話也多,但最後一場船頭鬥劍(對手是安東尼昆(AnthonyQuinn))實在精彩,鮑華赤膊上陣,和安東尼昆大戰二十回合,不分勝負,最終在腹中先受一劍之後才把他殺了,直看得我心神鼓舞,走出新竹的那家小戲院,眼看天邊血紅般的夕陽,竟和影片中一樣,真覺得過癮!何況片中的動人配樂旋律聽來十分熟悉,事隔半個世紀後重看,才發現原來出自俄國作曲家雷姆斯基克薩可夫的一個歌劇前奏曲,頗有異國情調。至於重看後的觀感,則有點失望,覺得導演亨利京(HenryKing)的手法平平,遠不及另一部海盜片精彩。

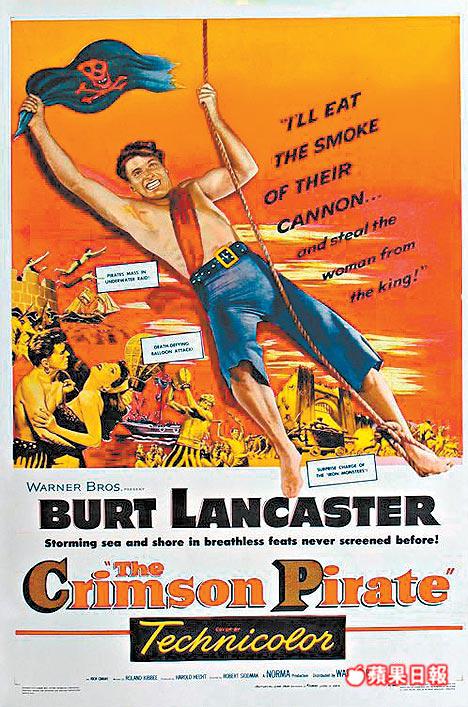

這部海盜片名叫《紅海盜》(TheCrimsonPirate),畢蘭加士打(BurtLancaster)主演,也是我幼年所喜愛的名片之一,如今反而不見有影評專家提過,可能認為這又是一部給兒童看的娛樂片。不錯,此片的娛樂價值很高,然而它和《加勒比海盜》不同,現在用的是特技和替身,打鬥場面不是真功夫的表現,而畢蘭加士打原來就是運動員出身,非但身材魁梧(遠非瘦小的尊尼狄普所能望其項背),而且處處露的是真材實料,動作敏捷,身輕如燕,和那位矮個子啞巴一搭一檔,跳來跳去(兩人在另一部宮闈打鬥片中還演過高桿絕技),活像馬戲團一樣,這馬戲團功夫本身就是此片最吸引人之處。片中尚有不少噱頭──例如在海底覆舟中竟然找到呼吸空間──兼有搞笑的功能,看來舒暢之至!

為什麼海盜片不能拍得輕鬆愉快一點?現在的電腦特技只顧不斷刺激神經,連看兩三個小時,我等成年人士實在吃不消。

海盜片的價值絕不只供消閒或娛樂,因為它背後還有歷史和一種浪漫氣息,值得在此稍作引論。

以前的老海盜片也是歷史古裝片的一個「次類型」(sub-genre),它的背景大多採自中古和近代的西班牙和英吉利二國,這兩大帝國當年都是海外貿易和探險的急先鋒(此外尚有勢力較小的葡萄牙和荷蘭)。有了這個「正史」才會衍生出各種野史和通俗演義,猶如從《三國誌》變成《三國演義》一樣。西洋野史和演義和中國一樣,以英雄作主要人物,有了英雄才有海盜,甚或一時稱雄一時為盜,兩者相輔相成。電影史上以此題材「演義」最成功的例子,顯然是埃洛弗林(ErrolFlynn)主演的兩部經典名片(筆者也曾在本刊寫的另一篇談埃洛弗林的文中提過):《鐵血艦長》(CaptainBlood,1935)和《海鷹》(TheSeaHawk,1940)。這兩部影片,我至今百看不厭,特別是《海鷹》,故事的來源本是一個真實的十六世紀歷史人物──CaptainGeoffreyThorpe──他在片中先是伊莉莎白女王的忠臣,後來卻變成海盜,但依然忠膽愛國,最後還及時發現西班牙王朝正在籌款建立無敵大艦隊(Armada)。這段歷史,似乎在最近的《大國崛起》的電視片集中也提到過。

《海鷹》公演於一九四○年,正值希特勒大肆侵略歐陸的時候,英國剛參戰不久,德機開始轟炸英倫,於是「古為今用」,在片尾女皇發表演說,號召英國人奮起抗敵,於是西班牙艦隊搖身一變而成了納粹侵略者的化身。

我認為如果沒有這個歷史背景,再好的銀幕上的演義也不會動人,至少它保存了某種真實感,有了這個大背景,英雄人物才不會「氣短」。傳奇人物大多都是「超人」(所謂largerthanlife),而大歷史剛好為這類英雄作適當地的襯托;英雄甚至可以改變歷史。中國也有「成則為王,敗則為寇」的說法,鄭成功就是一個很明顯的例子,其實他何嘗不也是一個偉大的海盜,為什麼一部台港投資的他的傳記片竟然票房慘敗,至今無影無蹤,只在市面上可以買到廉價影碟?難道這一代的華人觀眾,不論在何處,都已經失去了歷史感?荷里活的商業片藉此可以大行其道,因為其最重要的特色就是沒有歷史感,片中的「過去」和「將來」都差不多──皆甚模糊,有一個英文字可以形容──「generic」(通屬),和當今所冒起的「通屬城市」(包括香港)一樣,都差不多,只有「石屎森林」,沒有文化特色。我曾多次為文討論過。

《加勒比海盜》就是一個典型的例子:在電腦特技造成的背景前面,非但演員沒有真功夫,而且背景是什麼都搞不清,黑朦朦一片。反正一般觀眾管不了這麼多,只要能賣錢就好,於是電影的優良傳統之一──寓教於樂──早已消失殆盡。

另一個此類影片的好傳統是演員的造型:所謂英雄配美人,紅花綠葉相得益彰,埃洛弗林和奧莉薇黛哈佛蘭(OliviadeHavilland)是絕配,即使不成絕配,也可令人發浪漫的神思:英雄擁美人於懷,闖蕩江湖──而這「江湖」卻是一望無垠的大海,於是在浪潮起伏之中胸襟大開,尋寶探勝,所向無敵,這是所有海盜片的主題,也是帝國主義的原動力。試問《加勒比海盜》中有什麼英雄美人?尊尼狄普連「狗熊」也配不上,但偏偏有人仰慕他。我寧願選《鐵達尼號》(Titanic)中的李安納度!片中那一場在船頭擁年輕肥女乘風破浪的鏡頭,不知有多少人津津樂道,它所勾起的就是一種浪漫的幻想。看來《加勒比海盜》連浪漫的餘緒也沒有,最多也只有特技所造成的怪誕。然而又有多少影迷知道,這個令李安納度大出風頭的船頭鏡頭其實脫胎自一部老電影──格力哥利柏(GregoryPeck)和安白麗芙(AnnBlyth)主演的《TheWorldinHisArms》,譯名已忘,但原名恰到好處:「世界在他的懷中」,片子最後英雄擁在懷中的正是美人,格力哥利柏演的正是一個「千古風流人物」,一個身經百戰的英國(抑或是美國)艦長,他還演過另一部以海洋和海盜為背景的歷史片,英文叫作《CaptainHoratioHornblowerR.N.》,還有一部光頭佬尤伯連納(但在片中戴上假髮)主演的海盜片,片名就叫作《大海盜》(TheBuscanear),據字典解釋:此字「尤指十七、十八世紀出沒於中美洲、南美洲沿海一帶的海盜」;換言之,正是《加勒比海盜》的歷史背景。