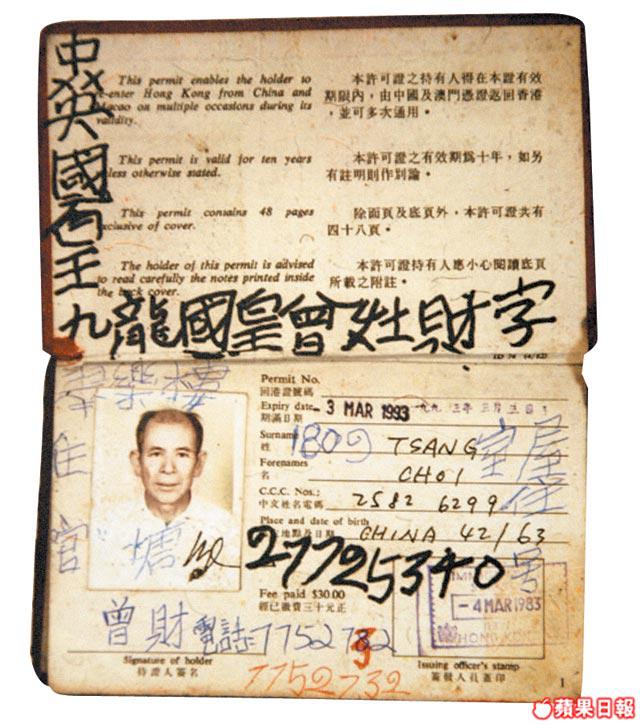

我的名字叫曾灶財,我死了,我想像了86年,終於知道了謎底。我死了11日之後,我收到許多腦電波,無限的懊悔、遺憾、憤怒、哭泣、疑惑,我的名號被傳遍千里,對我的思念鋪天蓋地,當所有人都悲哀九龍皇帝的時代一去不返,我的皇國才終於降臨。我的真正身份,終於得到不可逆轉的肯定,我就是「九龍皇帝」。

記者:馮敏兒

皇帝拍藍威寶廣告

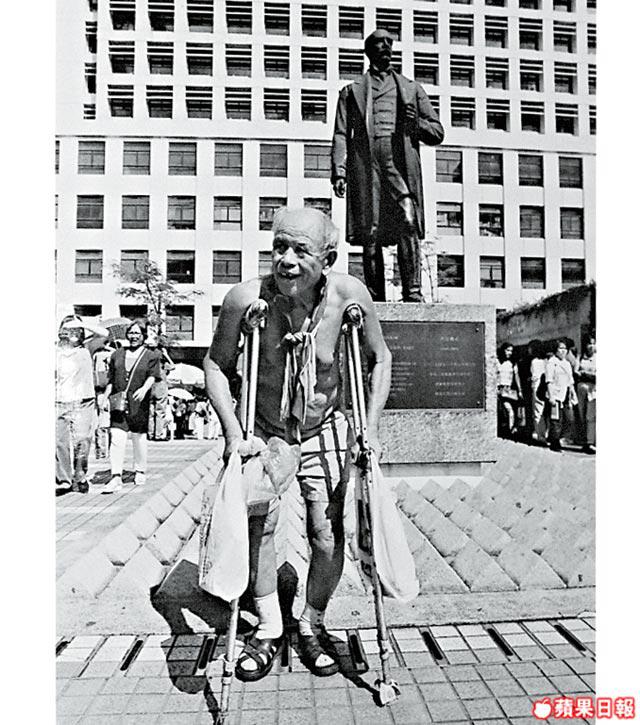

我回鄉從族譜得知,九龍原為周朝皇帝冊封給我祖先的土地,我是九龍第二十世祖,家住秀茂坪,身如爛臭泥,客居瘋人族,我思念的妻兒都無法忍受!我把所有錢都給了他們,我只想不停寫我的告地狀,但最後還是妻離子棄,近乎一無所有,其實他們常來探我,不計較,也不功利。但我走上街頭成一統,我是真正的皇帝。市政的人最鍾意用藍威寶清洗我的「告地狀」,後來藍威寶還請我拍廣告,讓我坐上龍座,樂透了!

5.5萬拍賣墨寶

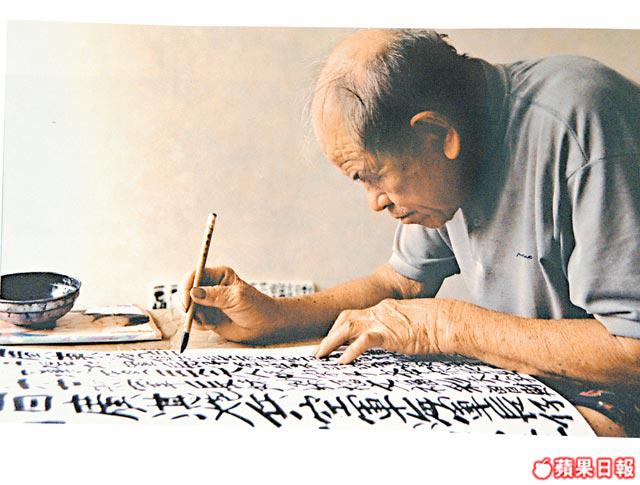

我沒做過任何藝術,但我死後一切都會變成藝術。我沒做過藝術家,但我死後所有藝術家都要以我為師,所有藝術家都不再是藝術家,都變成超藝術家。現在的藝術家要讀市場學,要面對現實,所以我唔做藝術家,我唔要面對現實。在街頭宣示主權是我的唯一現實。我同劉健威講:「我哋又辦展覽好唔好?」他次次說好,我鍾意寫字,水煲、老爺車……我甚麼都可以寫,九龍皇帝願意在每件物體上「宣示主權」。劉生還把我的作品帶去威尼斯雙年展;拍賣場上又以5.5萬元成交拙作。每人都要我的墨寶,但我明明不知六朝書法為何物。

國皇留畀荷蘭皇帝做

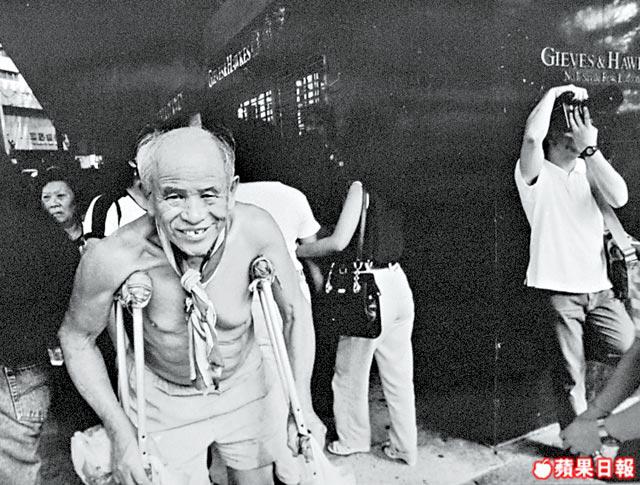

我的日記每次都要從頭說起,所以我寫了50年還只有個開頭。我就算兩腳跛了,亦能用左杖掛好墨水,右手提起大號毛筆,起手,動筆。我一呼一吸,這刻世界被擋在我沉重的氣喘聲外面,我超越時空,有時我會聽到阿正(吳文正)呼喚我,但聲線微弱,我已不能說話……阿正來電說上來探訪,我知他會帶一大盒墨水、幾支大號毛筆,還有我最喜歡的油雞飯,加一罐可樂。但今次我還要阿正你買兩個橙來。他總是來接我,結伴到觀塘警署對面天橋底下,我寫滿宣言的神廟,我的子民將來一定很感激那位疏於職守的公務員。我的神廟不用上香,阿正連膠袋一起把橙放下就可以,我們走喇。

阿鍾(鍾燕齊)也是好孩子,他每次也會帶很多筆墨和食物來,還願意為我抬墨,請我食飯,每個人都是這樣,都是很忠心的奴才。70歲前,我受盡凌辱,走遍全港差館,其實差人常請我飲可樂,對我最兇的反是屋邨管理員,他們甚至會用暴力,但我也從不示弱,每每還以凶光;70歲後,我的眼神收斂了,因我遇到很多知音,我享受被關懷,他們來了又去,然後我又做回孤獨老人。後來我連字都忘了,手震得厲害,皇帝需要休息了!在6月底我最後的幾天,阿鍾問我為甚麼唔再寫「國皇」,我笑呵呵同佢講:「我唔做國皇喇,做番我自己!國皇留番畀荷蘭皇帝做喇。」那時阿鍾你還說我健康狀況不錯,是的,我已放下不忿和執着。

我的子民最後變成我

但願我的子女接收我的遺產,成為我作品的指定版權人。其實我也有想過,如果我身後無人,我會將我應得的一切成立「九龍皇帝基金」,但這基金的受益人該是誰?我一直搞不清楚。但往後的世界,我已無權過問,誰有膽申請我的基金,總會在我身上找到認同吧,如癲佬、孤獨老人、殘障、反殖民、反建制、民主、言論自由、保育、集體回憶、50年堅持、塗鴉、行為藝術……呵呵呵!我明白喇,只要在後面全加上「基金」二字,豈不全都是我的曾灶財基金的領土嗎?我的皇朝終降臨,我的子民將永遠懷念我,剝削我,複製我,最後變成我。

香港精神象徵

我反對藝術的權威,它活在街頭,我是香港公共藝術的始祖,藝術的社會功能,我老早發揚光大。80年代開始才風行全球的「議題藝術」,就如現在的人撐天星、保皇后,大講人民規劃,認為空間屬於人民,不屬於政府,我其實一早就已做緊這件事囉,這個地方是我的,為甚麼給殖民地政府搶了去?我很早已重新界定甚麼是藝術,重新界定甚麼是公共空間,重新界定甚麼是議題,我是香港最早的前衞藝術家,但做藝術當然可以唔叫自己做藝術,那不是更好玩嗎?我就是香港精神的象徵,我將無限廣化、深化後世對文化的思考。但我後半生好慘,冇錢睇醫生,很寂寞!

一個朝代的終結

《九龍皇帝》鍾燕齊與陶傑一中一英合著的紀念專書,在書展面世時,「我皇」已秘密榮登仙冊,為香港整整一個「朝代」畫上句號。正如皇后碼頭所象徵,和千真萬確實現過的「人民的廣場」,如果後無來者,香港也許玩完。

資料提供:吳文正、鍾燕齊、游靜、蔡義遠、廖偉棠及全港各大傳媒作者,部份圖片轉載自鍾燕齊與陶傑合著專書《九龍皇帝》