十年來,有七年的暑假,他們是這樣度過:打開書扉,一頭栽進另一個世界,為那裏的魔法、異獸、友情和正邪力量的交戰而着迷。其餘的日子,他們等待,等待下一本書面世,跟哈利、妙麗和榮恩一起,繼續成長的歷險旅程。

有「麻瓜」成年人說,看《哈利波特》長大的一代,將來可能會感激哈利波特(或羅林?)因為《哈利波特》將不但是他們青春期的集體回憶,更是一把鑰匙,讓他們開啓文字的世界,發現想像的力量。

與哈利成長的一代叫「哈利波特世代」,他們15至23歲,以哈利為共同語言,為這套書激發閱讀的興趣,部份更立志做作家。「我覺得當《哈利波特》完結,我的童年也完了。」美國俄勒岡州16歲女生傑克遜說。1997年第一集問世時,「哈世代」在讀小學或初中,哈仔初吻時,他們也在尋找異性朋友,哈仔在結局篇捲入殘酷的正邪大戰時,他們也已長大成人。

英國卡的夫(Cardiff)大學文化研究高級講師希爾斯(MattHills)對本報表示,像1970、80年代的「星球大戰世代」一樣,「哈世代」投入作者創造出來的廣大世界,用書中語言來認識世界和自我。

美國堪薩斯城圖書館管理員丘奇,指過去小讀者10歲起開始不到圖書館,現在卻再次見到青少年,專家相信幾年後哈迷中會或有新作家冒起。 記者:陳沛敏、施揚

香港哈世代「文字不會被影像取代」

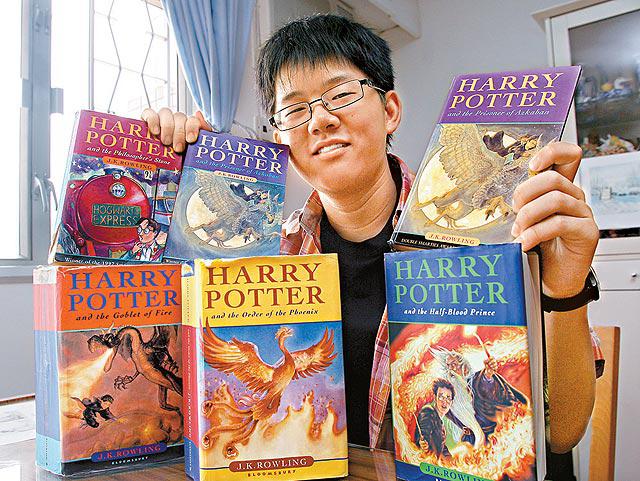

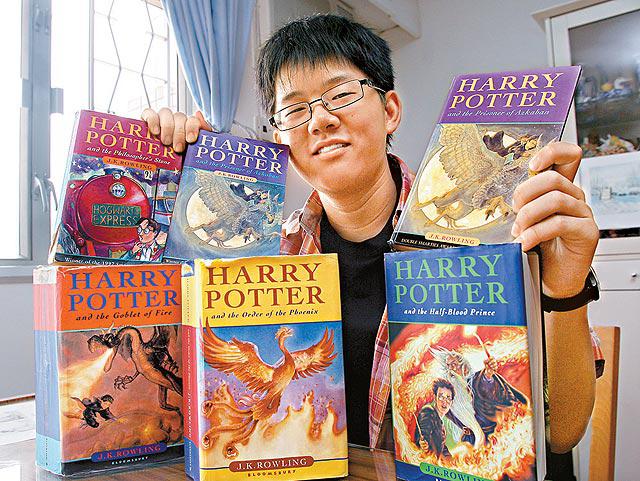

上一集《哈利波特與混血王子》共有607頁,厚如一本字典,兩年前出版時,張祈立第一時間把它從書店帶回家,用了5小時,一口氣把它看完。這是不少哈迷的習慣,只怕朋輩比自己看得快,知道了結局又忍不住相告,壞了自己先前期待已久揭開謎底的興奮與刺激。

今年15歲的張祈立說,八年前一個無聊的晚上,姐姐介紹他看第三集《哈利波特與阿茲卡班的逃犯》,從此他迷上了那個魔法世界。第一至第四集他已分別看了超過40次,第五集和第六集也看了16次和7次,「睇嘅時候,好似成個人吸咗入去,周圍嘅嘢完全唔理。」

哈迷鬥創作發表「續篇」

張祈立昨日用了4小時看完《哈利波特與死亡聖徒》,但他可是理性型的哈迷,到晚上已能冷靜的評論:「結局完得幾好。」他還認為,若從小說的佈局着眼,至今最愛仍是結構與別不同的第三集。哈利波特電影通常賣座,但不少哈迷眼中,那根本無法取代書本。像剛上畫的《哈利波特與鳳凰會的密令》,張祈立就嫌「好多嘢都冇晒」。

張祈立的爸爸、城市大學社會科學系高級講師張楚勇說,他的孩子跟其他年輕人一樣,喜歡打機、動畫,《哈利波特》卻引領他們進入一個想像的空間,證明文字不一定會被影像取代,「哈利波特嘅魔法在於文字本身嘅想像空間好大,可以豐富過影像。」他知道不少「哈世代」甚至自行發揮創作力,在網上發表各種哈利波特故事的「續篇」(fanfiction)。

相對張祈立的「理性」,專欄作家馬家輝的14歲女兒馬雯是另一類型的哈迷。早前外電報道黑客在網上發放哈利波特的結局,馬家小姐不但拒看,還把報道剪出來燒掉,夜裏睡覺卻又心思思想着結局的內容。

「《哈》結局就是童年的結束」

馬家輝說女兒正值反叛的青春期,抗拒傳媒訪問。但他引述愛女的「哈迷宣言」:「《哈利波特》大結局,就是童年的結束。」為此,馬雯早前計劃為哈利波特可能的死亡,以及《哈利波特》的完結,哀悼一個月,還跟父親說要訂做黑紗,準備今天穿上去書店領書。

馬家輝認為,「哈世代」原本是「三屏的一代」──大部份時間眼睛都停留在電視機、電腦和手機的屏幕上,《哈利波特》卻燃起他們對小說的熱情,激發他們對想像世界的嚮往。好些孩子看過《哈利波特》之後,自然會找《魔戒》、《納尼亞傳奇》(TheChroniclesofNarnia)來看。他說,唯一擔心是女兒閱讀口味因此偏了,「唔睇經典文學同現實主義作品」。

「成日話佢哋呢一代唔再相信世界上有聖誕老人、月亮有嫦娥,但《哈利波特》令佢哋改變咗。」馬家輝笑言,也許像他女兒那樣的年輕人在20年後聚首,會多謝《哈利波特》帶給他們想像的快樂。

美國少女日漸成熟

「我自覺真的很幸運,因為我開始看這些書時,與書中哈利的年紀一樣。我11、12歲開始看第一本書,我所屬的那一代,與這本書及當中主角一起成長,真是一個非常巧妙的經驗。看着他們(書中主角)一起成長、關係越來越成熟,就像我在現實裏與其他人的關係一樣,日見成熟,實在非常有趣。不過,我沒有與邪惡的魔法師交過手。」

──卡紐(MaeganCarnew),美國休斯敦市女中學生

柬埔寨青年學英語

「在我成長的國家,英文連第二語言也不如。我要到高中才認識《哈利波特》,算遲了。對我來說,《哈利波特》不只帶來閱讀的嗜好,還帶來一腔熱情,我剛開始看已不能自拔。我平時看的多數是高棉語著作,是《哈利波特》書帶我進入英語世界,帶我浸淫於英國文學之中,不論古今,如狄更斯、珍.奧斯汀、勃朗特姊妹,還有雨果和很多很多。現在我過不了不看書的日子,全拜一個用掃帚住樓梯底的四眼仔所賜。」

──優爾(SokunpanhaYou),柬埔寨青年

美國學生學懂做人

「《哈利波特》是我們童年的象徵。我小時候常常期待下一集出爐,現在完了,就像一位朋友或親人離我而去……想一想,現在的孩子是看甚麼去學做人?ParisHilton和NicoleRitchie。想到這裏,我就覺得很有趣,這些魔幻的人物、魔幻的故事系列竟能夠給我們傳授道德觀念,教我們認識世界。我希望大家不要把哈仔看成是一個玩偶,或將我們喜歡哈仔看成是崇拜明星。」

──洛馬斯(BrentLomas),美國南卡羅萊納大學高年級生

法青年「魔法」信念

法國的Thibaut,今年24歲,看了《哈利波特》10年,有一次Thibaut因要一氣呵成看完第六集,最後放棄工作,在家坐足兩天。這麼厚的七本小說,為何Thibaut對它們愛不釋手?全因一個信念「哈仔令我相信所有事情都能變真」。

Thibaut說:「《哈利波特》的故事充滿創作及幻想,所有事情都可由『魔法』解決,這令我感到世界上或許真的有『魔法』有『奇迹』,往往遇到困難時,都會想甚麼都可以解決,不可能會變成可能。」

除了「魔法」信念外,對閒時玩結他夾band的Thibaut來說,哈仔還啓發了他的音樂創作靈感。他認為《哈利波特》讓他有無窮無盡的幻想,每當看哈仔時,他的腦袋不期然會響起段段音樂,Thibaut便把樂章記下來,創作成首首魔法歌。

──Thibaut,法國青年

深圳少女變得勇敢

「哈利波特令我變得非常勇敢,我已視哈利為榜樣,就像他誓要打敗佛地魔一樣,做每件事情一定要堅持到底。」深圳16歲少女匡簡(圖),是典型的哈利波特迷,家中處處擺放形形色色的哈利 波特紀念品,「我愛哈利波特愛到骨子裏。」她對記者坦言,看完哈利波特的書後,令自己變得非常堅強、勇敢。

6年前開始迷上哈利波特的匡簡,無論是書本、電影、演員,總之一切有關哈利波特的事物,她都會留意,都會購買。她認為,哈利的人品很好,很重視友誼,「他會回報對他很好的人」,自己也正學習他做人處事的方式。

──匡簡,深圳少女

尼加拉瓜少女要向前

「我5、6歲就開始追隨哈利波特和他的魔法同伴。我是從媽媽那裏取得那些書,她先開始看,而我看後負責把書中的魔法告訴身邊朋友,他們馬上就迷上了,變成超級擁躉。7月21日是一個重要日子,霍格華茲一班人在這天告別童年,邁向茫然的將來,而他們的大班擁躉,包括我在內,也要學着他們,不斷向前。」

──瑪麗亞L.(MariaL.),尼加拉瓜少女