《指望》(《光陰的故事》其中一段)、《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》……楊德昌留下了一部短篇七部長片給我們。數着數着,原來十隻指頭不用全用上。

片量不多,但足以斷定楊德昌為近代華語電影最重要的導演之一。以上作品既代表了楊德昌(電影)的成長/發展,也標誌着台灣電影的新里程,見證了台灣社會的變遷,以及這些變遷對台灣人的衝擊。

一九四七年在上海出生的楊德昌,四九年遷到台北,由五十年代台灣光復初期到七、八十年代經濟起飛以至九十年代亞洲金融風暴,都一一經歷過。他電影中的時空都是現實中的台灣,也是他自己活過的年代、活過的世界。楊德昌一直與他的人物一同生活着,呼吸着。

他的電影叫人反思現代化、科技化、拜金主義對人性以至人際關係的影響。金錢掛帥,令人獨善其身。孤獨、迷惘、疏離、抑壓、鬱悶、空虛、恐懼、猜疑……楊德昌的電影人物難免陷於這些精神情緒。但悲劇不代表要抹煞希望,楊德昌曾說過:「拍悲劇是出自於關懷,是具有正面效果的。」

楊德昌電影世界的雛形

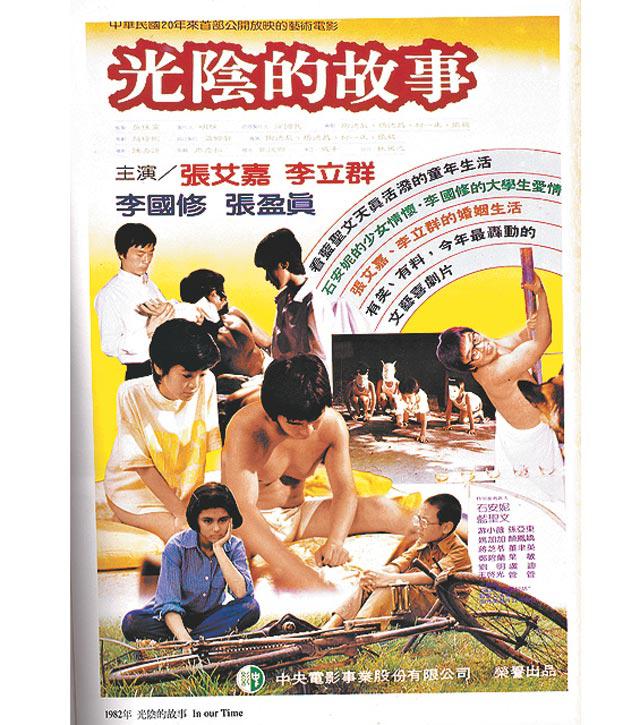

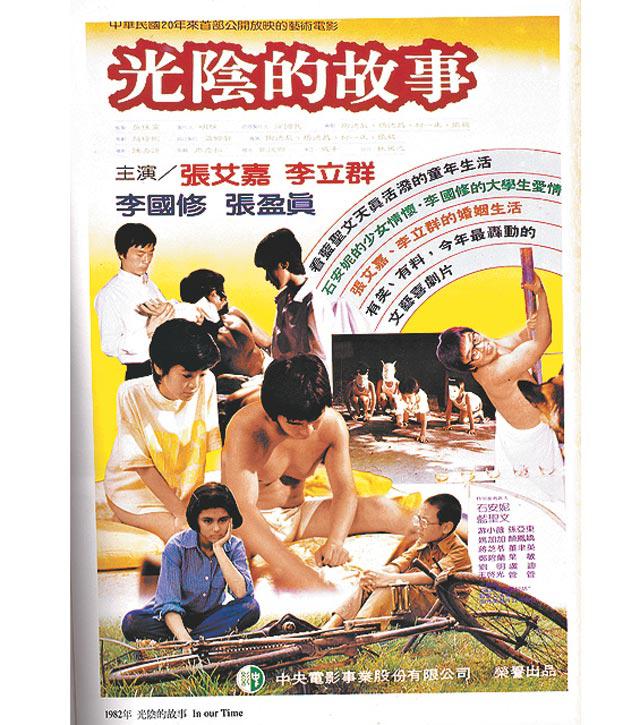

可以說,打從八二年的《指望》,就得見楊德昌電影的雛形。被喻為台灣新電影開山之作的《光陰的故事》,以五十至八十年代為背景,由四位新導演執導四段獨立的成長故事,而《指望》就是片中的第二段。楊德昌選了六十年代,拍攝一個十二歲少女在心理和生理上的變化,以及對將來充滿夢想與迷惘的矛盾感覺──封閉的日式房子、簡陋的家具、幽暗的街道,營造出壓抑、孤獨的感覺;單親媽媽、含苞待放的姊姊與處於青春期的女主角之間,那些有問沒答的對話,反映出家人關係疏離、各有各天地;電視上播放的越戰消息、姊姊拿着的披頭四唱片,道出國際關係與西方文化與台灣的發展唇齒相依、也慢慢地浸透入新一代的生命裏;還有少年人的夢想與焦慮、可即不可及的未來……等等的影像和意象,都貫穿了整部影片。

短短的二、三十分鐘,楊德昌盡顯其編、導、構圖、運鏡以及配樂的才能。而這些處理手法和命題都在楊德昌往後的電影繼續發揚光大。也從而可見,打從第一部電影,楊德昌已嘗試顛覆傳統的敘事方式,不依賴事件和情節推進故事,而是擅於運用電影語言(聲畫、運鏡、剪接)以及主角內心的變化而推進劇情,而非承襲風行於上一個年頭(七十年代)的瓊瑤式濫情文藝片,依賴架空的事件和情節來推進故事。《指望》早已被認為《光陰的故事》中最好的一段,楊德昌因此為台灣新電影踏出了重要的一步。

人物與時代一同起伏

《光陰的故事》推出翌年,楊德昌完成了首部長片《海灘的一天》,背景更貼近當時的台灣,敘事上也更具野心。鋼琴家青青(胡茵夢飾)和舊男友的妹妹林佳莉(張艾嘉飾)久別重逢,細說舊事,影片從而探討當代台灣女性在婚姻及事業上的問題。片中提供了相關的歷史及社會指涉,人物的成長與時代一同起伏。好像張艾嘉的角色林佳莉,成長於台灣光復初期(五十年代),以致她良久未能擺脫日本文化的支配;六十年代至七十年代初台灣在世界政治舞台大受挫折,美國逐步放棄對台灣的支持,聯合國更於七一年讓台灣退出,翌年日本承認中共,令台灣陷入孤立的國際局面,楊德昌在戲中安排這個時期的林佳莉(中學時代)對專橫的父權作出反抗,離家出走;七十年代到了八十年代經濟起飛,林佳莉與丈夫突然富起來,卻陷入婚姻危機,後來丈夫甚至失蹤,令她變成一個像是完美卻又空虛的中產家庭主婦。

更叫人欣賞的是,楊德昌一開始已非常重視女性的處境和論述,不但切入女性自身的問題,也給予他電影中的女性人物有自主和自我探索的權利。在他電影之中,女性都獨當一面。譬如《光陰的故事》裏的兩姊妹、《海灘的一天》裏的青青和林佳莉、《青梅竹馬》裏的阿貞、《恐怖份子》裏的周郁芬、《牯嶺街少年殺人事件》裏的小明、《獨立時代》裏的琪琪和Molly、《麻將》的Marthe,以至《一一》對都會發展與女性地位的思考。

由《海灘的一天》起,楊德昌的電影開始建築於多個人物的複雜感情關係,也傾向於多線敘事,並透過男男女女的感情事,論述他的台灣事台灣情台灣人。

篇幅所限,只選了香港人較少有機會看到的《指望》及《海灘的一天》略說一二。期待有一天在影院再見楊德昌的電影,再次感受十多年前《牯嶺街》、《恐怖份子》給我們的震撼。

撰文:內野Esther