李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

剛剛聽說白先勇又將來港,為崑曲而奔波,令我對於這位老同學由衷地欽佩。又得知香港管弦樂團今年秋天新樂季的第一炮,就是以音樂會形式演出全齣李察史特勞斯的歌劇《玫瑰騎士》(DerRosenkavalier),作為一個樂迷,我最鍾意聽的歌劇之一就是《玫瑰騎士》,當然拭目以待。

白先勇遇上史特勞斯?《遊園驚夢》遇上《玫瑰騎士》?崑曲和歌劇混為一談。你有冇搞錯?

沒有,我一向在講授白先勇這篇名著小說時,會提到《玫瑰騎士》。這個題目,在我心中醞釀已久,不吐不快,但講出來又像是癡人說夢,行家必會嗤之以鼻。然而「囈語」一番又何妨?因寫此文。

一

為甚麼白先勇的《遊園驚夢》使我想起《玫瑰騎士》?說來話長。除了個人愛好之外,我覺得這兩部作品和這兩位作家都好有一比。《玫瑰騎士》的劇作者是李察史特勞斯的老搭檔──維也納的名作家霍夫曼斯塔爾(HugovonHofmannsthal),他是十九世紀末廿世紀初的歐洲文壇名人,在德奧文學中尤佔重要地位,有心讀者可以參看黃煜文譯的學術名著《世紀末的維也納》(作者是普林斯頓大學的CarlSchorske教授),書中第一章就討論史尼茲勒(ArthurSchnitzler)和霍夫曼斯塔爾。另一本茲維格(StefanZweig)的回憶錄──《昨日的世界》──中也提到霍氏,在大學時代已經是位文壇紅人,到處演講,年輕的茲維格只有崇拜的份兒,這倒和我在大學時代對白先勇的看法有幾分相似。

更值得一提的是,霍夫曼斯塔爾對於西洋古典文學──特別是希臘悲劇──涉獵甚深,他為史特勞斯編寫的《莎樂美》(Salome)和《依萊克特拉》(Elektra)即是明證。二人合作炮製出來的這兩部歌劇也十分大膽,屬於藝術上的「前衞派」。歐洲的前衞藝術家往往把古典傳統作一番現代詮釋,這又和白先勇的作風不謀而合,在台大外文系我這一班出色的同學中,對中國傳統文學如此熱愛而又能由此創新的人恐怕也非白先勇莫屬。

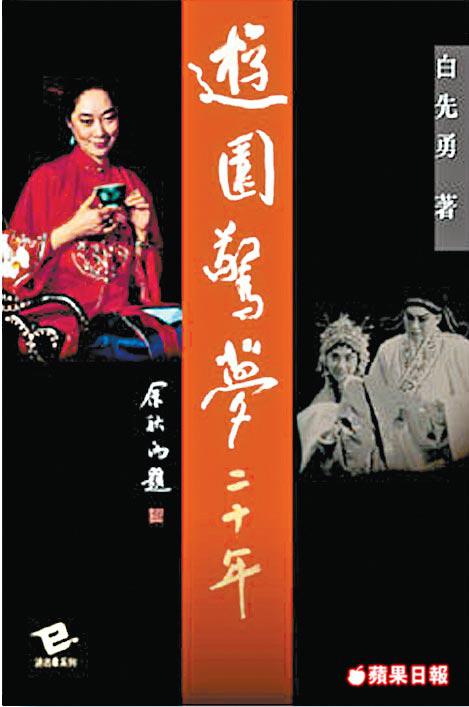

也許,這些個人因素,都是偶合,然而,如果把「時代背景」也放進去,是否值得討論?中國現代文學自「五四」以後,總是以古今二分法把文學史切斷了。在五十年代的台灣,政治上的意識形態是保守的,甚至把五四文學也列入「左翼」,斷層更深。當時的選擇可能只有兩條路:一是逃避式的復古,鑽研古典文學,絕口不提現代和五四,我們的老師台靜農先生是代表(我至今還對台先生的那般文化「悲情」充滿懷念和敬意),另一條路就是創新,從西洋現代文學中找尋滋養,這也是當年《現代文學》所走的道路。妙的是白先勇雖是《現文》的創辦者,但他的懷古幽情卻連綿不絕,在他的《台北人》小說系列中,表面上描寫的是歷史和地理(大陸和台灣)的斷層和移置,但骨子裏說的卻是中國古典文化和藝術在一個現代情境中的飄泊離散。集其大成的當然是《遊園驚夢》。

霍夫曼斯塔爾的處境,何嘗不也是如此?世紀末的維也納文化由貴族轉向中產階級、由傳統藝術轉向現代藝術的危機,在Schorske的書中討論甚詳。但內中有一點,他在書中卻沒有詳論,卻是在課堂上講的,我有幸在普林斯頓作他的年輕同事,並旁聽他的課,又蒙他請全班同學到他家中去親聆講解,講的就是《玫瑰騎士》。

為甚麼史氏和霍氏在合作寫出兩齣前衞歌劇之後突然「復古」?而且把《玫瑰騎士》寫得美奐美輪,極盡視聽之娛,卻全無前衞藝術的反叛味道?(這又使我想起七十年代左翼風潮大盛時有人批評白先勇是「殯儀館的化妝師」!)其實不然,此劇的音樂雖然動聽,而且調性十足,但內容卻不簡單,往往喜歡歌劇的樂迷輕視了霍氏的貢獻。

《玫瑰騎士》表面上似乎在「復古」,把故事放在十八世紀(一七四○年)的維也納,所以不少評論家──包括薩依德(EdwardSaid,且其近著《晚期風格》)──都認為此劇是史特勞斯向莫札特致敬之作,故意用十八世紀的風格。然而霍夫曼斯塔爾明明寫道(一九二七年):此劇一半是真,一半是想像出來的,換言之,他是用一個廿世紀初的現代觀點來回顧維也納貴族的沒落和中產階級的興起。他以古諷今,卻不用調侃的態度(除了第三幕老伯爵被戲弄的那場戲),而是以一種抒情式的反諷表現出來。第二幕開始「呈獻銀色玫瑰」一幕,幾乎每一個歌劇院上演時都極盡鋪張的能事,然而這段豪華的場景卻在表現一個新興的資產階級的家庭;老貴族窮了,只好向中產階級的少女去求婚,而後者也禁不住憧憬高攀貴族後的榮華富貴,難道這不是反諷?更妙的是,膾炙人口的《玫瑰騎士》圓桌曲也是在這一幕才出現,而且是老伯爵在調情時唱的。連華爾滋也是從貴族文化流向庶民的通俗文化。

然而,全劇的精華卻是在最後第三幕:為老貴族求婚的年輕「玫瑰騎士」奧大維安(Octavian)和這位富家少女蘇菲一見鍾情後,雙雙墜入愛河,最後,這位青年貴族的情婦──元帥夫人──只好讓賢。這一段女聲三重唱(奧大維安一角也是由女次高音飾演,女扮男裝,和粵曲中的女伶演才子頗為相像),各訴衷情,才各展心願,才是全劇的瑰寶,任何樂迷皆不會錯過。

金童玉女相戀在後,美人遲暮在先──這兩種浪漫情操如何表現?史特勞斯在音樂上使出了渾身解數,但原著卻是霍夫曼斯塔爾的手筆,他以這兩代人之間的情感轉換來影射一個大歷史的變遷,不愧為大手筆。

二

走筆至此,華文讀者一定會想到白先勇的《遊園驚夢》了吧。錢夫人藍田玉何嘗不也是一位「元帥夫人」?雖然她死去的丈夫錢鵬志只是國民黨的一名將軍。開頭竇夫人開的派對,在一個時過境遷後的台北「竇公館」,何嘗沒有一點「新貴」的影子?全劇當然沒有玫瑰騎士求婚的一幕,但貴族沒落的主題則隨處可見。有人把「最後的貴族」加之於白先勇的另一部小說改編成的電影,(《謫仙記》)其實真正的「貴族」是在《遊園驚夢》中才出現的。然而白先勇筆下的「貴族」又和霍夫曼斯塔爾的維也納貴族不同,表面上指的南京時代的國民黨達官貴人,但歷史雲煙過後,真正保存的貴族文化卻是崑曲──一種古典藝術的餘緒,猶如《玫瑰騎士》中的莫札特音樂。與其說白先勇在向他父親那一代人「致敬」,勿寧說他緬懷的是一個更古老的傳統──崑曲所代表的古典藝術,所以,《遊園驚夢》中非但要唱崑曲,而且還要重演一段經典《遊園驚夢》:

「原來榲紫嫣紅開遍似這般都付於斷井頹垣

良辰美景奈何天便賞心樂事誰家院。」

如果這幾句詩辭被譯成幽美的德文,讓霍夫曼斯塔爾讀到了,又會如何?史特勞斯是否也會為此譜成新曲?如果有人說我「走火入魔」的話,可以邊聽邊讀《玫瑰騎士》中這段三重唱的台辭,外加史特勞斯作的《最後四首歌曲》,內中的意境,我認為是相通的:美景當前,卻是在一種日薄崦嵫的遲暮心態中體會的;而這個「良辰」,也只能用英文的「lyricalmoment」來詮釋,它是一種詩(lyric)的意境。歌詞也是一種lyrics,但又如何唱出來?如何以曲的形式把這種「良辰美景奈何天」的意境表現出來?

《遊園驚夢》小說中到了這一段,白先勇開始用「意識流」的手法,讓藍田玉追憶過去的一段情:和鄭參謀在中山陵的白樺樹下幽會,因而「驚夢」,極為精彩。但我當年在台北看的那一場話劇公演,卻用了電影手法,反而覺得不是味道。但盧燕演的錢夫人的那一段獨白,依然撼人心弦。我每次在課堂上講到這一段時,就選班上的一個女生來朗誦(英文譯本亦然,因出自高手),但每次念到「寃孽、寃孽……」的時候,都不對勁,因為這段台辭是唱詞,也是一種「詠嘆調」,要有一種緩慢的節奏感,拍子有輕有重……於是我往往不覺地手舞足蹈,開始指揮起來,但腦中的音樂不是崑曲,而是《玫瑰騎士》中元帥夫人攬鏡自照時的獨唱,學生看着我癡迷不醒,有的人偷偷地笑,我也不在乎。

「驚夢」到此,感情也到了極致:「就在那一刻,潑殘生……就在那一刻,除問天」,錢夫人的嗓子突然啞了,唱不出來了,「寃孽、寃孽」是以說詞(recitative)叫出來的。這一場戲,在《玫瑰騎士》中當然找不到,我猜霍夫曼斯塔爾絕對想得出來,但李察史特勞斯的「保守性」卻無法應付:在西洋歌劇的傳統中,女高音獨唱從來沒有「啞」過,這真的須要一種「現代」手法才能處理;我認為只有阿班伯格(AlbanBerg)的歌劇《伏契克》(Wozzeck)中才表現出一點端倪。由此觀之,白先勇的手法真的是高人一等。

《遊園驚夢》和《玫瑰騎士》中情和慾是分不開的,而且表現得淋漓盡致。白先勇在小說中對性慾的描寫借重了勞倫斯(D.H.Lawrence),再加上原來戲曲中的「色情」味道,把錢夫人的美人遲暮之感以「被出賣」的方式表現出來,她看到鄭參謀和月月紅這兩個年輕人的「兩張醉紅的面孔漸漸的湊攏在一起」,才唱出一段「山坡羊」:

「沒亂裏春情難遣驀地裏懷人幽怨」

──這股春情難熬,倒是由奧大維安和蘇菲唱出來了,元帥夫人唱的卻是幽怨。其實,這首歌劇在情色方面也頗大膽,一開始樂隊奏出的序曲中就描寫作愛和性高潮(以法國銅號吹出),幕啓後的第一景就是元帥夫人的卧室,年輕的奧大維安和元帥夫人睡在床上,互訴傾慕之情。然而到了第三幕,慾情昇華了,元帥夫人甘願讓位給這對年輕人,於是唱出下面的幾句真情話:

「我發誓珍惜他用我自認最佳的方法

我甚至可以愛他對另一個女人的愛!」

這一點,錢夫人卻沒有作到。

讀《遊園驚夢》,我每每為錢夫人叫屈,聽《玫瑰騎士》到了尾聲,我卻情不自禁溶入元帥夫人的高貴情操之中。也許,真正的「貴族心態」不在於「榮華富貴」,也不在於階級意識,而在於一種藝術情操上的高貴,從這一個「至高點」而言,我認為白先勇和霍夫曼斯塔爾的涵養和用心也是相通的。