10年前,港人「紆尊降貴」帶着管理經驗和專業技術北上內地工作;10年後的今天,不少內地人掌握了箇中竅門,反而成為高收入港人的競爭對手。形勢比人強,回歸前往東莞發展的港商陳鎮興,眼見當年連馬桶都沒有的荒蕪農村,官民都殷勤招待港商,但時至今日,當地基建、交通設施日趨完善,兼且人才輩出,甚至反嫌香港中小企麻煩。切身感受回歸前後中港兩地「冷暖」的陳鎮興,忍不住奉勸港人:「如果仲以為自己高人一等就真係儍啦!要不斷努力同進步,維護好『香港人』呢個金漆招牌先得!」 記者:黃蔚莊

早在97年回歸前,從事金魚出口生意的港商陳鎮興,深明內地地方大、租金平、水源和勞動力充足,香港在這方面無法與之競爭,毅然北上東莞開設水族公司,自設金魚養殖場,並出口金魚,成為首批在當地經營這門生意的開荒牛。今日,本港只剩下港島大潭尾寥寥兩三間魚場,其他金魚場不是倒閉,就是轉行或北上發展,足見當年陳鎮興的眼光。

當年抽水馬桶也沒有

回顧往昔,陳鎮興說當年在東莞石排的農村開設魚場時,當地荒蕪得連抽水馬桶也沒有。結果呢?陳鎮興說:「我們要從香港抬個馬桶過來,當時打個長途電話都要預約,要喺郵局或者政府機關打電話,嗰度啲電話古老到要用手動發電,後來安裝一部電話要幾萬蚊……初時到東莞,當地人好歡迎我哋,因為我哋帶旺咗佢哋嘅生意。政府在政策上提供一啲優惠畀我哋,譬如入口一啲機器或者設備可以免稅。」

不過,當初東莞不容許港人獨資創辦公司,陳鎮興只能借別人的名字成立公司,然後以合資方式經營。當地直至約三年前才讓港人獨資經營公司,也讓港人開零售店,加上CEPA等政策,對陳鎮興等港商來說,是回歸後一個不錯的轉變。

隨着內地的開放及發展,當地不少企業的基礎發展漸趨成熟,規模越來越大,陳鎮興坦言當地政府也沒有以前那麼重視港商經營的小企業,「最好是跨國企業、高科技企業到當地投資,一些普通小企業當局已覺得足夠,因此現時對港人的優惠不多,還可能嫌港人麻煩。」漸漸地,當初歡迎港商的一些人變成港商的競爭對手,陳鎮興惟有不斷提高金魚品質,培養新品種的金魚,尋求進步。

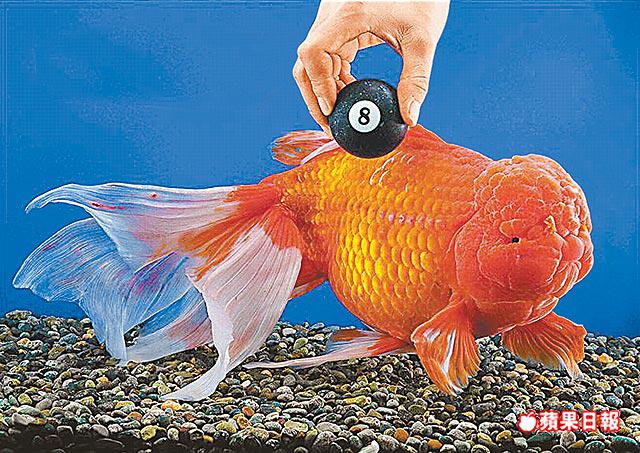

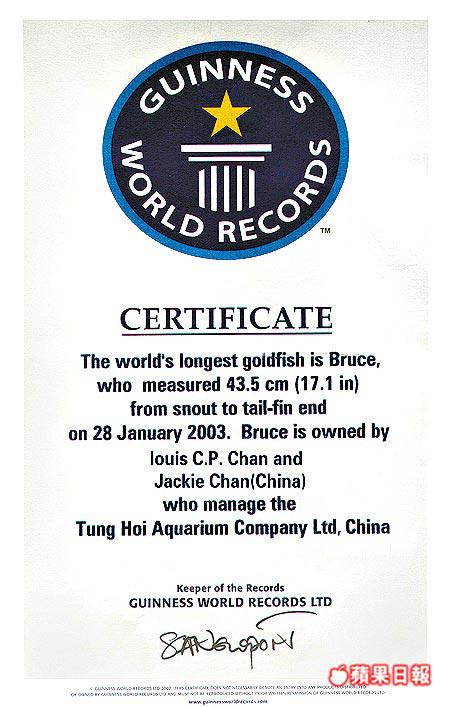

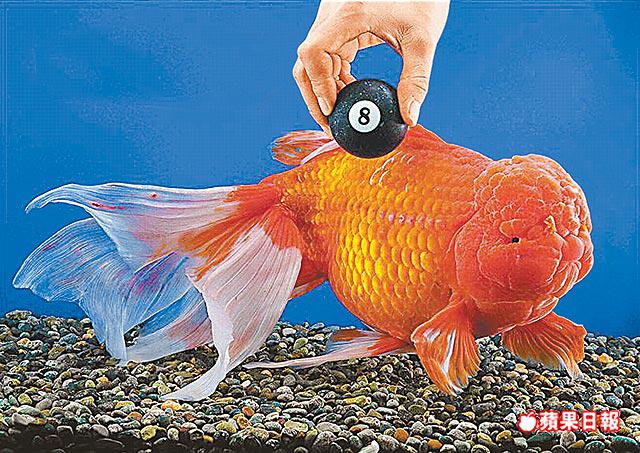

培養17.1吋長金魚Bruce

他說:「內地好多競爭對手根本唔會自己研究,見你出咗新品種又好賣,就會買嚟copy。雖說『做咗畀人copy,唔做就copy人』,但我哋唔想抄人,就惟有投資喺研究方面。有別於內地多數同行都以粗放方式飼養金魚,我哋採用精養方式,由小魚苗到放到魚塘養大,工作人員需經六次篩選,簡直係『千裏挑一,萬裏挑一』。」經過不斷努力,陳鎮興終於在2003年培養出長17.1吋的金魚,取名「Bruce」(李小龍),更取得健力士紀錄,成為全球最長金魚,廣獲好評。

面對越來越激烈的競爭,陳鎮興以過來人的身份勉勵港人稱:「內地人看見我們對品質要求高,管理嚴謹,也會仿效我們,所以我們要不斷進步。香港人做嘢有個功架,不會亂來,讓別人對你信心,這種信譽一定要保持下去,否則港人就會失去自己的競爭力。這並非某一間公司的品牌問題,而是香港人的品牌問題。」

陳鎮興強調:「香港人要有更加多的危機感,沒有危機感只會越來越差,現在香港的優勢已越來越減少,內地的人才、基建、配套不斷改進,雖然內地與香港仍有一段距離,但係呢個距離,已經一日比一日縮窄……」

回歸10年倒數15日