十年樹木,但回歸十年間,香港至少有50棵冠軍級數的古樹相繼倒下。有「樹王」稱號的香港大學地理學講座教授詹志勇說,九龍公園榕樹圍和跑馬地黃泥涌道的兩棵老榕樹,還有香港公園茶具博物館旁的一棵白蘭樹,是他最懷念的三棵樹;最難過是原來健康茁壯的樹木,或多或少在人為疏忽下壽終正寢。 記者:蔡建豪

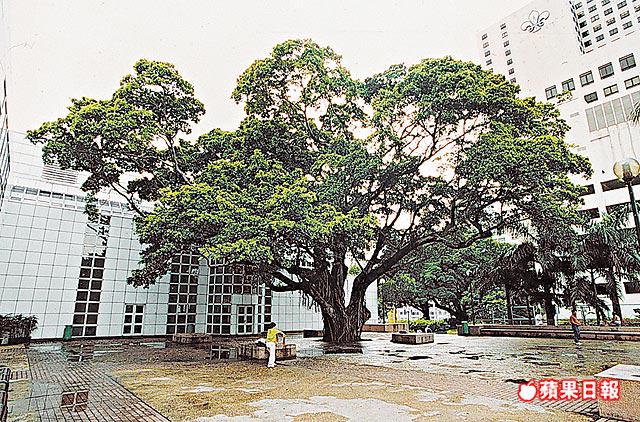

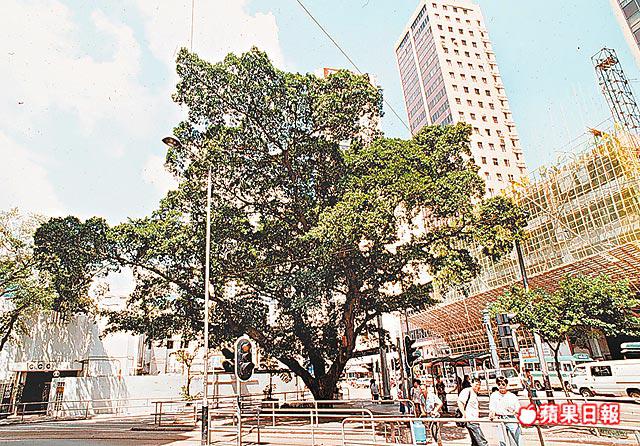

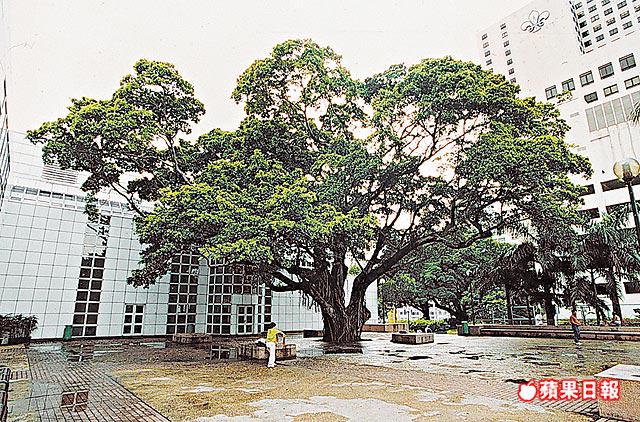

詹志勇憶述,九龍公園內那棵榕樹估計最少有150歲,樹冠廣闊,昔日是不少上班一族午膳乘涼的好去處。黃泥涌道那棵儼如地標的老樹,最少也接近130歲,路過的行人一定印象深刻。詹志勇慨歎,掘路工人最愛以混凝土團團密封樹幹底部,導致樹木無從透過泥土吸取水份,老樹最終挺不住,倒下來。

緣於對樹木的鍾情,1981年由英國回港大執教鞭的詹志勇在課堂內外都離不開城市綠化。1994至2004年的十年間,他不惜走遍全港,進行一項「冠軍樹」研究,記錄樹齡久遠、樹冠及樹葉覆蓋面積廣闊,以及結構完整的樹木,發現全港共有700至800棵樹符合當冠軍樹的條件,「遮蔭、降溫,又可以吸二氧化碳。」可惜,多年追蹤調查的結果卻叫樹王歎息,原來回歸後已損失了50棵冠軍樹,「再過幾十年就冇晒。」

情願人們迷信有樹神

城市化步伐在回歸後沒有減慢,綠化地帶買少見少。詹志勇承認,城市發展及保留樹木基本上存在分歧,但最痛心是修護樹木時隨便剪樹,導致樹木枯萎的荒謬情況。他說,現時九龍公園外、彌敦道旁的一列榕樹和樟樹,統統年逾百載,是本港最美的樹景,「如果上幾代用呢個方法剪樹,我哋呢代就睇唔到。」

致力保育樹木的詹志勇惋惜,過去十年不少百歲高齡的古樹悄悄倒下。十年樹木,百年樹人,廣植樹木固然重要,更重要是培養全民珍惜樹木的意識,制訂保護古樹的城市樹木法例,「香港好怪,有法例會做得好妥當,無法例就做到模稜兩可。」他笑言,民間有「大樹有神」的傳說,他情願人們迷信,起碼不會輕易砍伐古樹。

詹志勇批評政府及地產商未有積極騰出土地推行綠化,本港要綠化就要由非傳統的方法入手,他近年推動在天台及垂直的大廈外牆進行綠化工作,就是冀望突破環境局限。

麥理浩德政建郊野公園

在樹王的記憶中,殖民地政府有一項惠及這一代的德政,就是港督麥理浩在七十年代開始建立郊野公園。今天港人應慶幸,本港的郊野公園依然辦得有聲有色,成為不少外地遊客遠足遊覽的熱點。詹志勇認為當年港府的決定明智,「唔係𠵱家都冇咁好。」本港近年增加植樹,但他認為公路等地方仍有很多植樹空間,如果有系統種樹,本港有潛力成為不遜於日本及南韓的賞花城市。

面積17公頃的維園是本港的市肺。詹志勇形容,維園「等如外國一塊草地」,無奈是維園近年的翻新工程,令公園內草地更少、硬地更多。他期盼政府在規劃中的舊啓德機場及西九龍地皮,盡量興建公園,「呢啲叫還債,大部份土地要係綠色,畀人行到入去。」

在樹王眼中,1880年在薄扶林法國傳教會山邊的植物園發現洋紫荊(Bauhiniablakeana),是一項震世發現。詹志勇指洋紫荊是由兩個不同品種的羊蹄甲花粉混交而成,由於洋紫荊不能自行繁殖,今日的洋紫荊全是當年發現那棵樹的複製品,「洋紫荊係香港誕生、土產嘅樹種。」洋紫荊拉丁化的植物學名,滲雜了殖民歷史色彩,「Blakeana」前半部份的「Blake」,正是熱愛研究植物的第十二任港督卜公的名字。

洋紫荊,殖民時代香港的市花,今天特區的區花。詹志勇說,洋紫荊是香港土產的開花樹,世界各地的洋紫荊都是緣自本港的一棵洋紫荊樹,「去到外國見到洋紫荊,香港人應該驕傲。」

【回歸10年倒數22日】

「樹王」最懷念的3棵樹