根據英文版《維基百科》,Cantopop主要指香港的粵語流行曲,Cantopop的發源地就是香港。曾幾何時,本土製造的流行文化無遠弗屆,輸出大中華以至東南亞地區,所向披靡。不止80年代,到90年代初,四大天王仍能竄紅台灣,廣東腔的不純正國語才是潮流象徵。

今時今日,本地唱片業萎縮不在話下,香港歌手還受到大陸和台灣藝人的左右夾擊。「金牌經理人」黃柏高親眼目擊:兩岸三地歌手同台演出,台下的內地、台灣工作人員邊看邊嘲笑香港歌手歌唱得不好,說話發音不正。「嗰一刻我好失落又好羞恥,決心要搵到能夠代表香港行出嚟嘅歌手。」 記者:陳沛敏

回歸之後,香港樂壇的華麗舞台越見凋零。在梁錦松財政預算案引用《獅子山下》激勵港人那年,羅文走了;在瘟疫蔓延全城的愚人節,張國榮用自己的生命給大家開一個最黑色的玩笑;同年底一代歌姬梅艷芳孤身走完40年的路,留下只有樂迷的思念,最後連黃霑也去了。

雷射唱片出現是「災難」

黃柏高70年代入唱片行。那時香港人既有羅文、汪明荃、鄭少秋的翡翠劇場主題曲晚晚送飯,又有許冠傑的「邊有半斤八両咁理想?」道盡打工仔心聲。在華納唱片貨倉部工作的黃柏高有次被老闆問到對中文唱片部的意見,聽英文歌的他當時覺得華納的中文唱片水準不夠,大膽直言:「垃圾過垃圾!」因為這句話,他獲上司委以重任,調到中文部,負責的第一首中文歌就是陳百強的《漣漪》。

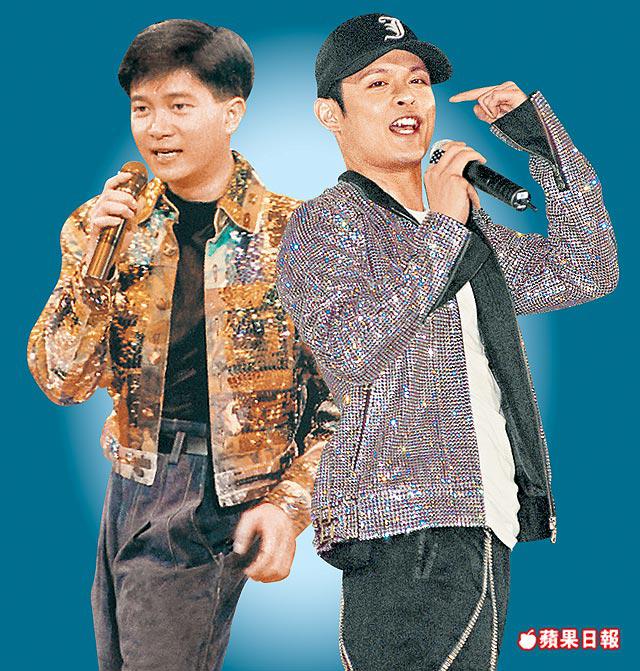

華納時期,黃柏高簽下劉德華、郭富成、王傑,走過繁花似錦的八十年代。但踏入九十年代,雷射唱片逐漸取代黑膠碟;黃柏高形容,這個科技上的進步卻是音樂工業的「災難」,95年開始,盜版嚴重打擊本地唱片業,然後就是互聯網時代的非法下載。「呢十年,香港樂壇可以話跌入谷底,每年IFPI公佈嘅唱片銷量一年低過一年,到今日都冇反彈。」

盜版和非法下載固然衝擊唱片業,但十年來香港周邊地區也發生變化,台灣和內地的流行樂壇迎頭趕上。黃柏高說,十多年前劉德華、王菲、張學友、郭富城等香港歌手雄霸台灣市場,但今日當地重視本土流行文化,更排斥港星,最後一個成功例子已是八年前謝霆鋒的國語大碟。

「國語講得唔標準嘅,俾人玩,當小丑咁摧殘。以前劉德華、張學友抽一兩日過去做宣傳就得,𠵱家要融入人哋嘅圈子,全程投入宣傳。」同一時間,F4、陶喆、蔡依林、楊丞琳、飛輪海等台灣偶像派實力派卻先後反攻香港,香港唱片銷量排行榜首的名字經常是「周杰倫」,香港歌星要出頭更見吃力。

那邊廂,過去唯香港歌手馬首是瞻的大陸樂壇,今日已有自己的「超級女聲」,台星又一早搶灘,港星根本難以突圍。黃柏高更認為,過去盛極一時的廣東歌文化,現在的影響力只局限在華南地區,「廣東歌可以話已逐漸式微。」說到底,香港太小,單靠本地市場難推動樂壇進步。

懷念陳百強 寄望側田

回歸後一段日子,香港樂壇主要是Twins等偶像派的天下。「過去幾年香港娛樂圈太多唔夠質素嘅歌手出現,媒介對歌手的報道又負面多過正面。」但大概三年前開始,樂迷口味開始轉變,懷念巨星年代,許冠傑、徐小鳳回流開演唱會,新人也走唱作路線,賣才華、賣實力。「我等咗五年,冇簽過新人,直到兩年前造就一個側田。」但黃柏高承認,樂壇今非昔比,現在歌手出碟、拍電影是宣傳,拍廣告、演唱會才是賺錢。

他奉勸年輕人:「唔好奢望做歌星,以為係高人一等嘅行業,其實做歌手好可憐。」過去有不少想入行的年輕人找他,希望經他點石成金,成為下個巨星,但黃柏高說,除非你天生靚聲,外形尚算討好,否則還是好好把書念完較為實際。

人們都說,這是沒有巨星的年代。黃柏高直言,不知道甚麼時候香港可以再出一個陳百強、張國榮,但做音樂始終要有些堅持,「中文歌係香港文化,要繼續做落去。」

後記:

能夠叫做「金牌經理人」,當然是長袖善舞、老練圓滑。早前曾蔭權競選造勢大會,黃柏高旗下的古巨基、方力申和Stephy傾巢而出。為何選他公司的藝人?Paco笑意盈盈:「可能覺得我哋公司形象正面啲,真係做音樂。」言下之意,想說競爭對手的藝人形象不正面,不是做音樂?

訪問期間,他不下數次引用旗下歌手側田作為近年難得一見的成功例子,又用鄧麗欣《電燈膽》網上下載試聽數字,說明唱片工業的轉型。最後記者問他十年來有哪張碟他特別喜歡,正以為他會從抽屜取出一張古巨基或方力申,他卻找來60年代英國搖滾樂隊Cream(不是香港那隊)在英國RoyalAlbertHall的Reunion演出DVD,像fans那樣拿着給記者拍照。

【回歸10年倒數24日】