97年回歸前後5年,香港大學藝術學系教授祈大衞(DavidClarke)每天用「儍瓜機」拍攝一張黑白照片,一天一天用相片述說個人日記,希望從真實生活影像發掘回歸意義。五年零兩天過去,97年7月1日剛好是個中間點,合共1,827張相片組成的歷史砌圖給祈大衞另一個感覺,相片不再是他個人日記,那是香港人的真面目:「歷史上殖民地的終結就是獨立,香港不可能獨立,但我感受香港人對中國人身份有很獨立的思考與想法;香港人其實有很強歷史感。」 記者:冼麗婷

來自英國Devon的祈大衞,86年來港定居。他是藝術史學者也是攝影師,97臨近之時,他決定展開一個實驗拍攝工作見證回歸。從94年12月31日至2000年1月1日,每天沒有預設時間、地點及人物,只要在身邊遇到感興趣的人或事物,他就會舉起LEICA「儍瓜機」拍攝,「我不想預先設計要拍甚麼,我想從生活中發掘、尋找回歸意義。」

每天素描一幅畫,很難持之以恒;他也不想用文字寫日記,「英國政客出版的日記不要盡信,日記可以修改、增刪,事後補敍。但相片不能篡改,即使你不願意自己是相中人,但對不起,被拍攝下來的,都改不了。」

兩遇曾灶財 老漢變名人

從太平山俯瞰香港面貌對祈大衞來說過於通俗與典型,他希望用很多很多相片組成有厚度、有份量的歷史,不讓香港回歸歷史全然由政府或是傳媒簡單化,「97回歸不是一夜慶典,歷史不應簡單化以主權移交為主,也不應是國民歷史書式的歷史,應該是城巿中真實的生活。」

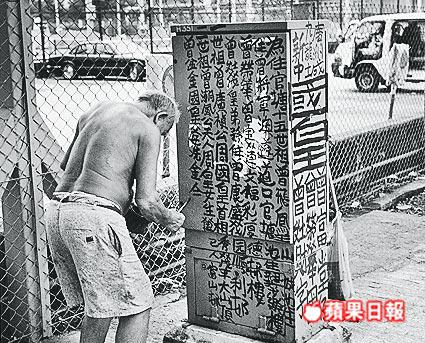

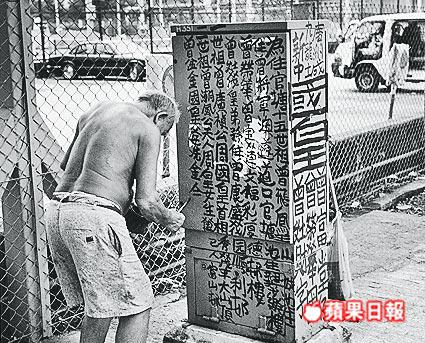

日子慢慢過去,他發現生活中相同的地點、相同的人慢慢改變。1996年9月27日,他在維多利亞公園外遇到在香港塗鴉多年的曾灶財,英國教授知道「九龍皇帝」寫字「宣示主權」時不喜歡別人打擾,於是靜靜觀察邊緣窮漢寫字,為他在當時當刻拍下照片。回歸後,2004年11月28日,祈大衞再遇曾灶財,老漢變成藝術「名人」,作品拍賣價達五萬多元,當天,曾灶財是菜館開幕禮的嘉賓,「有些人與事不停在變,有些是大變,有些是小變。」

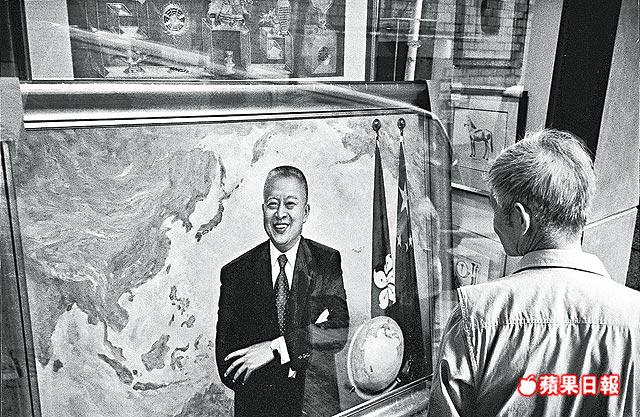

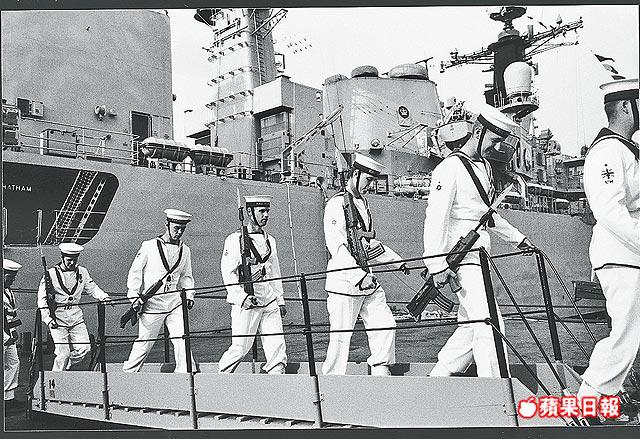

鏡頭下看身邊事物,祈大衞對香港的變化更敏感。1998年11月6日的相片是添馬艦英軍駐港總部的威爾斯親王大廈,PrinceofWalesBuilding英文字體早被拆去,與「愛祖國愛香港」字句對照着,祈大衞認為故意殘留與英國主權有關的名字痕迹,可能更具英國主權被中國取代的象徵意義。

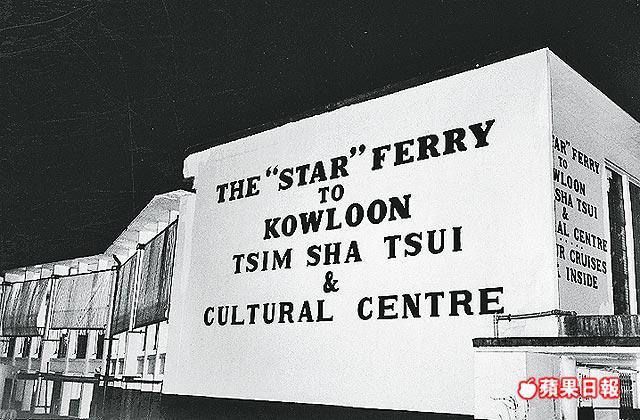

1998年12月18日相片裏,雲石牆身留下「太古大廈」幾個字印,令人驀然想起,這座中環古老名廈已經在回歸後被拆卸了。1999年5月20日拍攝天星碼頭的相片,已經成為今天的歷史。

不少香港人 想記着六四

2002年,祈大衞把五年來的黑白相片篩選結集出版,舊相又再增添新意義:「我原先以為這是關於我的日記,時間過去,我發覺這不是我個人的記錄,是關於香港的記錄。」

多年來,六四集會上一張一張臉孔,令祈大衞發現香港人對歷史事情很有看法:「政府可能是想忘記六四,但不少香港人更想把它記着。」鏡頭下,六四集會的小孩子眼神凝聚,彷彿在學習歷史。看得更透徹一點,他認為香港人很會選擇想回憶的去回憶,他們對歷史負責,「香港人其實有很強的歷史感,他們關心歷史,也關心自己所處的城巿、關心生活上的改變。」

回歸前香港大量填海,藝術教授認為這是彭定康時代以增加公共開支的手法改善香港經濟。中環至灣仔填海;東涌偏遠小島變成地鐵可達的巿區。在祈大衞看來,英國人走之前,香港新貌盡是填海;對中國來說,香港卻是一塊reclaimedland,是再討回來的地方。所以,祈大衞把回歸黑白相片集改名為《ReclaimedLand:HongKongInTransition》。

這些相片,看來不一定會像新聞圖片直接觸動讀者,但每一張相都有它的特別意義,祈大衞認為毋須逐一解說,「我希望每一個人都有自己的想法,用自己的角度看相中的香港。」

十年前後的祈大衞有沒有變化?「回歸前,我對在香港發展的前景是有一點憂慮,擔心外國人會不會一夜間被趕出香港。」回歸後,他的焦慮消除,還申請了一張香港身份證。2003年7月1日50萬人遊行令他確信香港人對這個城巿有強烈的身份認同,也在那一年,祈大衞在上環舊區買下他居港20年的首個住宅物業。

回歸10年倒數39日