周蜜蜜 香港兒童文學作家

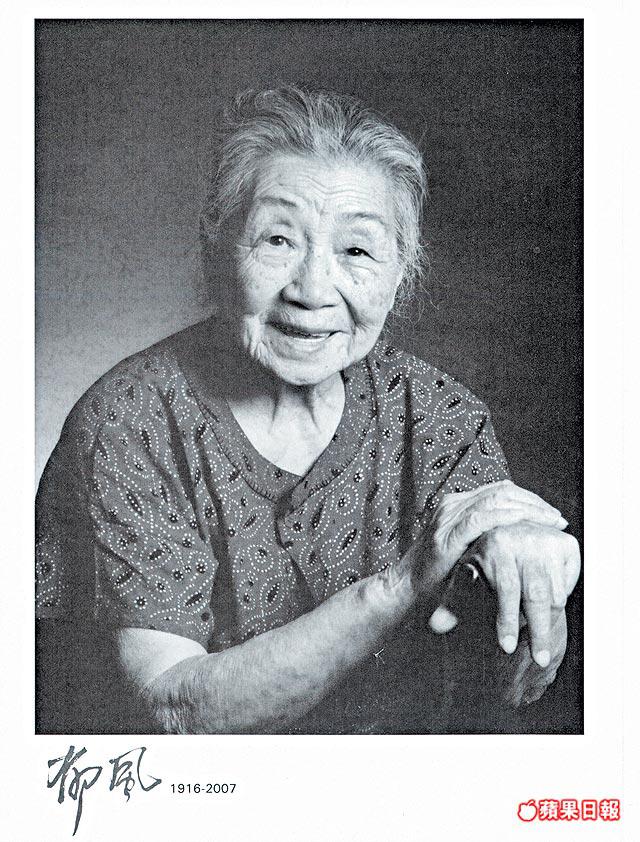

友人從北京帶來了郁風阿姨和黃苗子伯伯聯合畫展《白頭偕老之歌》的海報,兩位長輩的慈祥面容凸現在眼前,而他們的畫作,色彩繽紛,栩栩如生,誰說郁風阿姨已經走了?離開這個她活得精彩萬分的世界了?我至今也一直不敢相信,更不願意相信。

回想起剛接到噩耗的一刻,我的心好像一下子被抽空了,不知要說什麼才好,也不知道該做什麼才對。

雖然,前些日子,家人到北京,和黃苗子伯伯去醫院看過郁風阿姨,大家心裏就有了準備,會有這麼一天。但是,當消息傳來,我還是不能接受。

近幾天來,我趕著編書,有關香港的散文合集,其中也收錄了黃苗子伯伯和郁風阿姨的大作。見文如見人,讀著她親手寫下的文章,字裏行間,都是她爽朗的笑聲親切的容貌,霎時間,所有郁風阿姨的一切,全湧現到眼前,活靈活現,越來越清澈清晰,真切得不能再真切,漸漸地,我心中的感覺,才開始安穩下來。

對於郁風阿姨最早的記憶,應該是在我剛成年的時候,也是那一場所謂史無前例的文化大革命劃上了句號之後。我清清楚楚地記得,那是一個美好的秋天,我陪父親到北京參加全國政協會議,下榻於西苑賓館。那天午後,我坐在房間裏,忽然聽見客廳外傳來一陣歡快的笑聲,我出去一看,見是郁風阿姨和黃苗子伯伯,還有聶紺弩夫人周穎阿姨(他們笑稱她為「周婆」),結伴而來了。父親有說不出的高興。同是經歷過那一場史無前例大災難的文化人,好朋友,難得相聚慶祝劫後餘生,在郁風阿姨的笑聲感染下,我看見,父親自從文革發生的十年以來,還是第一次這麼開顏歡笑呢。他們走了之後,父親給我詳細介紹了他的情況,特別憶起了和郁風阿姨同在香港報館工作的舊事,令我印象非常深刻。

接著的幾天,我曾陪父親參加了一個又一個文革遇難的作家,學者,知識份子的追悼會:老舍,田漢,司馬文森……與其說是追悼會,還不如說是「追追悼會」,郁風阿姨和黃苗子伯伯有時也會在這種場合中出現,追憶那些屍骨已寒或者屍骨無存的文革受害者,郁風阿姨和父輩的好朋友們都欷歔不已。

來到香港我才知道郁風阿姨和黃苗子伯伯也是家翁羅孚最好的朋友。每次他們來香港,總是快快樂樂地在一起吃飯,聊天,無拘無束,無所不談。萬萬想不到,一次莫名其妙的急召北上,家翁突然被軟禁在北京,十年不得回歸香港。幸好,他有像郁風阿姨這樣的一班好朋友,才不會寂寞難過。有時上京,我也有參加他們的聚會,我發現,那真是最有智慧靈光,最有藝術氣息,也最有人生樂趣的聚會。他們的活動圈子,也越來越大,當中有不少可敬可佩的長輩:像啓功伯伯,小丁(丁聰)伯伯,黃永玉伯伯、范用伯伯、王世襄伯伯……每一位都是機智博學,又風趣幽默,講出的每一段話語,抵得上一堂人生大課,每次參加都令我眼界大開,獲益匪淺,只恨時間不夠,太不夠!

九十年代的一天,郁風阿姨和啓功伯伯應邀到香港大學來舉行美學講座。我急急忙忙地趕去旁聽。來的人可真多,黑壓壓的把課堂都擠滿了,郁風阿姨和啓功伯伯互相配合,一唱一和,妙語連珠,引發不斷的笑聲和掌聲。啓功伯伯還特別稱讚郁風阿姨的衣著配搭具有獨到的藝術風格。下課以後,我陪郁風阿姨回招待所休息,我誇她穿戴得年輕,飄逸,她卻欣賞我身上的外套。我受寵若驚,但直覺郁風阿姨穿起來會更好看,並且說著就脫下來請她試試看。她高高興興地穿上了,果然合適!我把外套送給了郁風阿姨。這時候,郁風阿姨又拿出一幅蠟染藝術布料來,那上面有我見過的最美麗的蠟染圖案。郁風阿姨執意要給我做衣服穿,我卻不捨得,至今還珍存著,只慶幸自己能成為她美學理論的實踐者。

最記得那一天,我接到季季大姐從臺灣打來的電話,要我給香港新辦的《時報周刊》寫一篇人物專訪,而訪問的對象,就是郁風阿姨和黃苗子伯伯!這可真是找對人,太好了!

放下電話筒,我就立即直奔入香港大學,去找兩位我最敬慕的長輩。訪問從中午開始,一直到下午,到晚上。郁風阿姨和苗子伯伯憶述了大半生,尤其是文化大革命的慘痛經歷,我才知道,原來他們忍受了非一般人特別是香港人所能想像得到的磨難。在文革波濤洶湧的1968年,苗子伯伯被抓進監獄,當時他並不知道,郁風阿姨也被江青指為「特務」,關在同一監獄。咫尺天涯,這麼一關,就是七年!

郁風阿姨告訴我,在牢房裏,沒有紙和筆,根本不可能畫畫。郁風阿姨特別想念富春江邊家鄉的山水,一次又一次地在心中默默描繪。偶爾放風的時候,在地上摳一小塊青苔,偷偷揣在懷裏,帶回牢房,放到肥皂盒子內培植,加一點枝葉或一條小溝,用紙條疊成一道小橋,製成一個小盆景,就想像成家鄉的景物了。

那個無眠的晚上,郁風阿姨從容的敍說,豁達的胸襟,就像窗外的夜雨,點點滴滴,全落在我的心上。為此,我寫出了有生以來最長也最痛的一篇人物專訪。

然而,人生的痛苦和磨難,並不是過眼雲煙,常常還會出其不意地襲來。六四天安門事件,繼文革以後,又一次給國家民族帶來了災難。外子和我也深受影響。為了能使自己忍受得住,我在那艱難的時刻,寄情寫作。以兒童的角度,側寫文革的荒謬。書出版之後,我請郁風阿姨賜教,沒有想到,郁風阿姨寫出了這樣的讀後感:

……不久前剛一口氣讀完周蜜蜜於今年出版的書《夢斷童年》,讀到最後一章我真的落淚了。(說實在的,我早已養成鐵石心腸,看什麼大悲劇電影都不會落淚)。不僅因為勾起文革的慘痛經歷,也不僅因為她的童年遭遇也正和我的孩子的童年遭遇一樣,而更使我心酸的是不同性格不同表現的孩子,在混沌中遭到摧殘,稚嫩的心靈如何承受!中國這一代孩子的童年是過早的結束了。

這是對我的作品最真情流露,又最令我刻骨銘心的評語。

後來,有一段日子,郁風阿姨和苗子伯伯隨兒子去澳大利亞生活,我不時地接到他們的消息,有信,也有照片,更有他們的畫展海報。很開心看到郁風阿姨和苗子伯伯在燦爛的陽光下,盛開的花叢中生活,他們的人生越精彩,越來越絢麗了。

進入21世紀,郁風阿姨和苗子伯伯又重返北京,生活更加充實,也更加多姿。猶記得前年在香港,黃永玉伯伯的畫展上,我和郁風阿姨、苗子伯伯,快快樂樂地相聚了。當時,還加上了一段小插曲:我的小妹妹豐豐從紐約過來,她本是做IT工作的,閒時習國畫,專誠去看畫展,和二十多年沒見面的同學姚曉波不期而遇。原來她和丈夫哈威.韋斯特正是這個畫展的策劃者。而郁風阿姨和苗子伯伯早和「維波夫婦」相識。我們就在一起愉快地拍了合照。可是,根本沒想到,這竟是郁風阿姨在香港的最後一次留影。

怎麼會想得到呢?完全不可能想到的!在那次會面之後,我到北京公幹,趁機探望郁風阿姨和苗子伯伯。郁風阿姨告訴我,他們剛去過桂林,看了張藝謀導演的水上活劇《劉三姐》,感覺很好。我覺得她的精神挺不錯,她卻說前些天做了手術,簡直叫人難以置信。郁風阿姨又問我寫了什麼新書,我拿出了新版的小海龜童話故事書,請她指教,她高興地送給我她的最新散文集《巴黎都暗淡了》。苗子伯伯又興致勃勃地即席揮毫,給我題字留念。吃晚飯的時候,我看見郁風阿姨的胃口還可以,就一心一意地盼望著她能再到香港來。

去年底,外子和女兒上北京,看望郁風阿姨和苗子伯伯,得知他們有過一次非常了不起的遠行,就是到黃永玉伯伯的家鄉湘西去。兩位年逾九十的老人啊,尤其是重病在身的郁風阿姨,這是何等堅強的意志,何等旺盛的生命力,實在令人佩服!

在我的心中,親愛的郁風阿姨正是一朵永開不敗的生命之花。最可告慰的是,郁風阿姨和苗子伯伯的畫展《白頭偕老之歌》在北京美術館如期舉行。有報導說,前去參觀的人很多很多,人們都為郁風阿姨、苗子伯伯所創造的藝術生命而感動,我彷彿看見在美麗的花叢中,郁風阿姨像清風般瀟灑地走過,還是那樣,活力十足,生氣勃勃,無牽無掛地笑了。