第十三話:電影篇

香港娛樂圈步向死亡。這句話似乎很恐怖,但我們再不深思,真的會死亡。很多人覺得娛樂圈是個循環,衰到盡就會好,這絕對是個完全錯誤的觀念。

最近聽說政府撥捐3億支持電影工業,我不理解這是甚麼政策,也不認為有用。請問由哪一位幫政府批核撥錢投資拍戲?怎樣決定批錢給第一個導演而不批給第二個導演?如果第二個導演投訴又如何?誰鑑定這部片能否拍攝?我覺得最後只會出現兩個情況,就是全部批或者全部不批。

老闆拍戲為虛榮

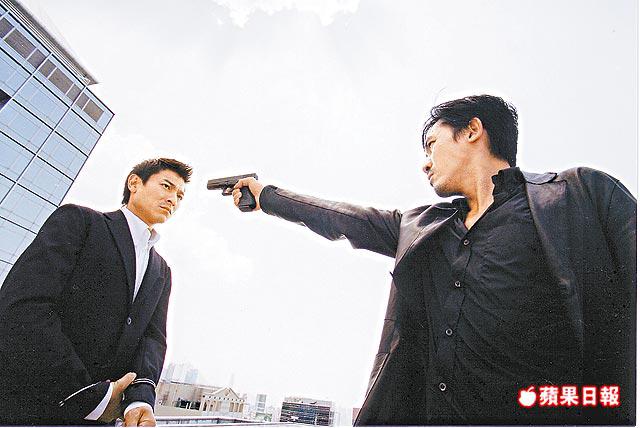

現在拍電影是盤幾乎輸定的生意,既然輸定,為甚麼依然有人拍?這就是香港娛樂圈的最大問題:為虛榮。舉例一個地產發展商的樓盤賺了10億,不及你拍了一部《賭神》或者《無間道》,也不及劉偉強和麥兆輝、劉德華(華仔)和梁朝偉的廣被認同,可能《無間道》只賺了一、兩千萬,但賺10億那個遠遠不及賺一、兩千萬的威水,所以演變到現在所有人做娛樂圈都是為了威水,於是老闆一雞死一雞鳴,死完一個又一個。

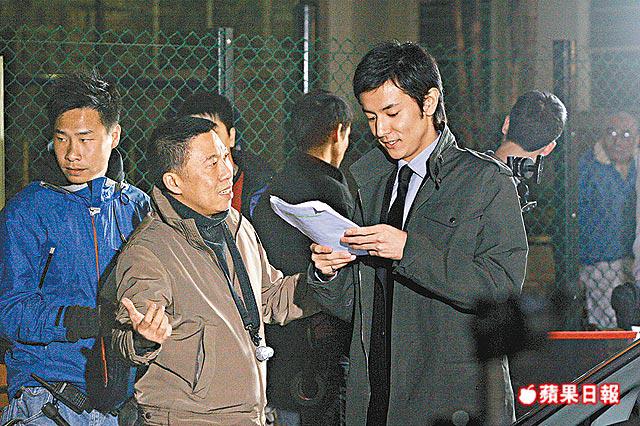

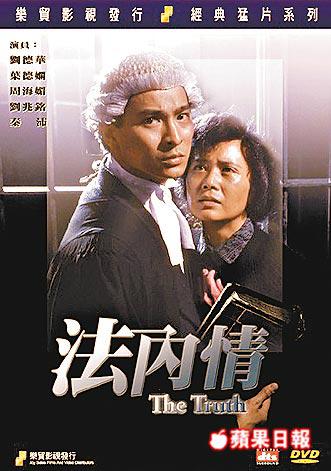

大概在1987年,蕭生(蕭定一父親蕭若元)請華仔再拍《法內情》,當時華仔片酬是40萬至60萬,《法》片香港票房收1,800萬。再舉例說,若華仔現時片酬1,000萬,但《墨攻》香港票房1,000萬不到,我覺得這樣的片酬很不合理,我不是針對華仔,是所有演員都一樣。不因應市場調節人工,是導致工業死亡的原因,整個成本都給了演員,好演員由於對配搭看得很重,女主角要好、導演又要好,否則擔心效果不如理想又不敢接,變相沒機會給新導演和新演員,造成惡性循環。

新導演欠缺機會

電影市道差,說是受翻版和非法下載影響,但我想問,美國片有沒有翻版和非法下載?為甚麼別人不死?根本是香港沒人才。我們上一輩的電影人才都從邵氏和無綫這兩個基地訓練出來,現在的所有美術指導和導演例如劉家良、袁和平和七小福等均從邵氏出身;另外當年無綫和麗的兩台大戰,湧現大批幕後人才,有徐克、王晶、許鞍華、麥當雄、蕭若元、程小東、杜琪峯,但這輩以後,成名的幕後人只得韋家輝一個。

往日幕後人才輩出,但當下我們都經常說笑,拍青春片最年輕的導演叫馬偉豪,馬偉豪都40多歲了,真陰功!即是說,是差不多完全沒向新導演、新演員給予機會。市道欠佳,大家要兼顧賣埠,於是請有名氣的演員和導演,但成功過的導演和演員難走回頭路,沒有調節身價,導致電影收入都花在他們身上,老闆要賣埠安全,又沒法不找出名的演員和導演,電影工業的人口當然會老化。

娛樂圈沒人才是因為電視沒競爭,不需要優秀幕後人度橋;電影成本貴不能大量拍,也不會大量用新人,就算新人有天才都難搵食。當我做監製的時候,我遇到的台前幕後人員都比較老化,他們沒有理想,只為工作而工作,如果再不徹底改善幕後幕前人員老化和人工太高這兩大問題,政府再借30億,都挽救不了電影工業。

政府應借場拍攝

其實港府只要做最簡單的動作,已幫到電影工業——就是免費借出所有政府場地拍戲。韓國正是如此,在韓國借機場拍戲是免費的,我們借香港機場拍戲有時間限制,如果沒記錯,借機場大堂要每小時5,000元,今時今日的電影市場已不容許成本太大,借景又難,因為政府都不支持。

還有我懇求所有電影人,請大家面對現實,不要再「篤數」,不要200萬票房變了500萬票房,然後開慶功宴。我作為香港娛樂圈一分子,真的覺得很醜、很羞恥,不要將虛榮推得更大,也別再將輸說成贏了。

口述:蕭定一

筆錄:朱倬誼

本欄逢周一刊出

蕭定一,資深電視製作人蕭若元兒子,現職一元製作室有限公司執行董事和變靚D美容院宣傳總監,曾製作《功夫足球》、《伙頭智多星》及《深情密碼》等電視劇,近期憑掀整容風而成娛圈話題人物。