李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

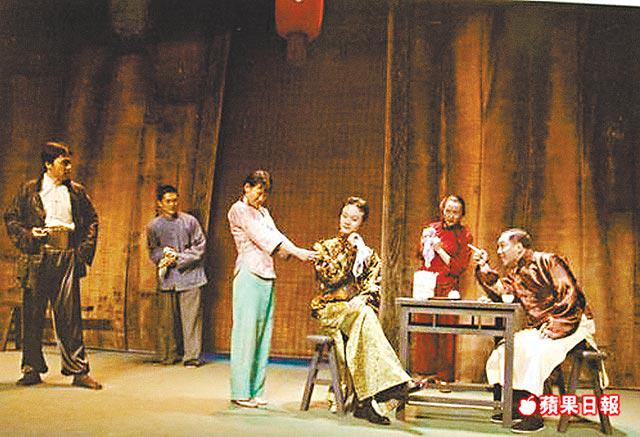

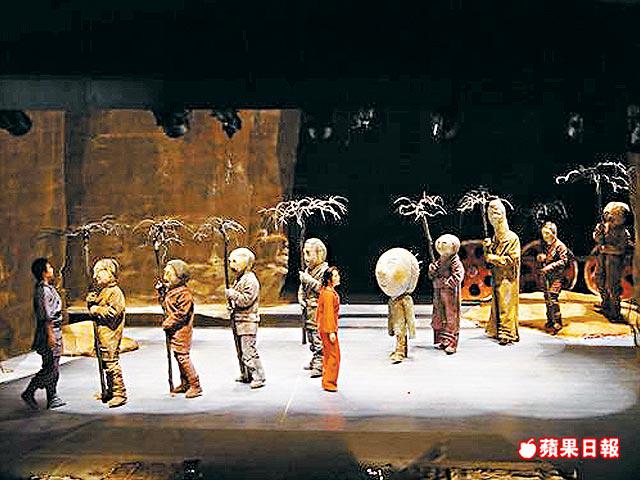

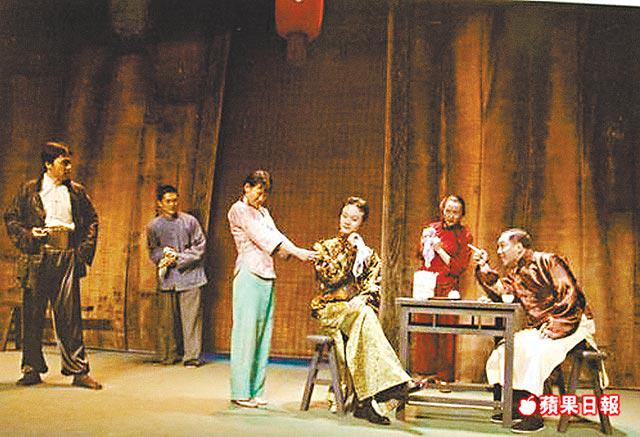

香港話劇團於五月底公演《萬家之寶》話劇,是名劇作家曹禺(原名萬家寶1910-1996)的三部戲劇選段:《日出》、《原野》和《北京人》,必將在本港演藝界引起一陣轟動。

我非戲劇研究者或專家,但和曹禺先生及他的高徒英若誠倒有數面之緣,此次公演又令我想起這一段值得回憶的往事。

我在台灣大學讀書時,早知曹禺的大名,但他的戲劇在當時國民黨統治下的台灣還被列為禁書,我在大四那年,熱衷西洋戲劇,頗想研究一下曹禺受到西方文學的影響,卻不得其門而入,後來老友劉紹銘以此為題寫出一本精采的博士論文。我到美國留學的第一年,在芝加哥大學的遠東圖書館就開始補讀「禁書」──魯迅、茅盾和曹禺。記得當時的初步印象是:魯迅的作品相當黑暗,而茅盾和曹禺的作品則十分大膽。暫且不提魯迅和茅盾如何令我看得入迷,曹禺的《雷雨》和《日出》也使我大吃一驚:前者講的是亂倫,後者描寫的卻是都市生活的頹廢,這還得了!我心目中的左翼文學形象,被這些作品一掃而空,哪有甚麼意識形態和階級鬥爭?不錯,《日出》的結尾有工人在唱歌,但女主角陳白露(此次由毛俊輝夫人胡美儀客串演出)卻始終生活在「小資產階級」的紙醉金迷的世界中,執迷不悟。難道曹禺真是一個左派作家?我不相信。

不料廿年後──八十年代初期──竟然在我任教的印地安那大學和曹禺先生見面,更和他的大弟子英若誠一見如故,成了莫逆之交,因為他就是我當年就讀的台大外文系系主任英千里教授的兒子。現在又事隔廿多年,二人皆已作古,但我記憶猶新(但詳細見面的日期卻忘了)。英若誠和我與劉紹銘(他本是印地安那大學比較文學系的博士)在印大活動中心的旅舍、他們二人下榻的套房中開懷痛飲,英若誠還特別帶來一瓶酒精極濃的陳年「二鍋頭」,三人暢敍別情,好像本來就認得似的。曹禺先生沒有陪我們飲酒,先自就寢,但卻被我們三人的喧嘩聲吵得睡不着覺,屢屢探頭致意,面帶笑容,像一個慈祥長者面對幾個不聽話的晚輩:該睡覺了吧,怎麼還鬧個不停?

然而,曹禺作《雷雨》和《日出》的時候,年紀比我們還輕,才廿多歲!怎麼在藝術造諧上如此「世故」?記得後來我以此向英若誠請教,他說:當年他上清華大學的時候很喜歡看圖書館珍藏的英文文學名著(眾所周知,英若誠的英語也犀利之至),發現每一本書的後頁登記表中都有一個借書人的名字──曹禺!怪不得曹禺早期劇本中西方文學的影子呼之欲出,從希臘悲劇到契可夫和奧尼爾(EugeneO'Neill),比比皆是,但在內容上卻注入一股強烈的五四新文學的味道。當年我差一點申請到印大攻讀西洋戲劇,說不定就和青年時代的曹禺一樣,從這些大師作品中感受到一種心理震撼,尤其是奧尼爾的那幾部冗長的劇作如:《MourningBecomesElectra》(伊萊克特拉戴喪)、《DesireUndertheElms》(榆樹下的慾望)、《EmperorJones》(瓊斯大帝),劉紹銘的論文(後來成書)中早已指出:這幾部作品顯然影響了曹禺對《雷雨》和《原野》的構思。《日出》的氣氛則受到契可夫的影響。

那次在印大的會面,令我印象至深的另一個場面是印大戲劇系(我當年申請卻未獲准入學)的師生為他演出的《日出》的一幕,他老人家觀後幾乎老淚縱橫,看來十分感動。為甚麼一群廿歲出頭的美國大學生──內中沒有一個是華人──用另一種異國語言竟然能表現出原劇的氣氛和意境?況且這些吃牛奶長大的美國中西部青年根本不知道五四新文學是怎麼一回事。

我觀後立刻問曹禺:「這次演出,是哪一方面打動了您?」他脫口而出地答道:「陳白露!這個美國女孩子把她演絕了!其實這個交際花出淤泥而不染,個性像白露般的清新,本來就是五四新女性的模子!只不過都市生活使她變了樣子。」

曹禺的這一段話,又在他公開演講時重複了一次,所以我至今記憶猶新。也許他故意要恭維一下美國學生,以答謝盛意,但我想這還是他心裏的話,事隔半個世紀才有機會宣洩出來。他那一代的中國作家──不論是左派或右派──都經歷過一段「悲情」,這卻絕對和後來的政治環境有關:因為五四運動帶起的是一般浪漫激情,雖然表現於個性解放和反傳統的「意識形態」之中,但真正追求的是一種莫名的理想,這種理想,有人把它化之為革命或社會主義,也有人(如曹禺)不見得如此,而想從人性本身挖掘出一個新的典型或從感情上追求一種「極致」,這個極致,在西方現代文學中就是死亡!愛與死本來就是西洋文學和藝術傳統中的一大主題。

曹禺這一代人──特別是個性中充滿激情的作家,巴金當然是另一位代表人物──卻未能把這股理想的激情真正發揮出來,以藝術形式將之重塑,成為文學。我猜曹禺當年心不在革命,而參加革命的作家卻被黨整得更慘,因為列寧的「政黨」組織──國民黨和共產黨曾以其為典範──是講求紀律的,在革命進行時更是如此。革命成功以後呢?除非犧牲「小我」,徹底地把個人激情融入愛國的情緒中去「為人民服務」,否則無路可走,只有沉默。我在八十年代初期訪問大陸時,見到不少作家,大部份都說着客套話,除了少數敢言作家,都處於自願沉默的狀態,曹禺可能也是如此。

所以要等到來了美國才真正把心裏話說出來。

曹禺早年(四十年代末)也曾訪問過美國,舊地重遊,當然感慨良多,內中細節我就不得而知了。他兩次訪美皆甚為成功,第二次更受到美國各地華人知識分子的熱情款待,對於像我這樣的研究現代文學的人,當然更有一股「異樣」的激動──這「異樣」不僅指的是異國,而且也意味着「時過境遷」後的歷史諷刺。研究文學的人,往往從「文本」中揣摩作家的面目,但畢竟不如和作家本人面對面來得更真切。然而也有的中國作家見面不如耳聞,言論令人失望,丁玲就是其一。曹禺對我的印象和丁玲不同,他展露的真面目是藝術家,而不是黨員。後來我重返北京時又隨印大同事羅郁正教授和他見了一面,他已經躺在病榻上了。八九十年代的中國,猶如雨後春筍,新的作家輩出,曹禺早已離開歷史的舞台,「空留紙上聲」。他的早期劇作,不但可以不斷重演(每次演出也可採用不同方式,譬如此次香港話劇團就以英語演出《北京人》的一幕),而且也可以重讀。記得我在六十年代初讀《雷雨》、《日出》和《原野》,覺得像是在讀小說,內中對背景、人物、甚至舞台設計皆描述甚詳;它又像電影劇本,因為內中不少「表現主義」式的形象和象徵技巧,絕非全然社會寫實,或是在「社會主義現實主義」的大旗下特意製造出來的贗品。

走筆至此,不禁又想到電影。看過《滿城盡帶黃金甲》的朋友都說故事來自《雷雨》的原型,我認為不然,最多也不過學了皮毛而已。張藝謀的才華蓋世,就是讀書不夠多,否則怎麼會把《雷雨》的原型「盡帶黃金甲」,極盡鋪張之能事?原劇中的壓抑和陰冷氣氛盡失。又有人說《黃金甲》是中國式的《王子復仇記》,則更離譜。張藝謀哪有時間去磋磨莎翁名劇?電影非同文學,但和戲劇還是有不少緣份;戲劇受場景限制,無法在形象和動作上更多樣化,但戲劇傳統中卻有一個更堅實美學「骨架」──也可以千變萬化,這就要靠劇作家和導演以及演員的文化涵養了。不是所有電影明星都能演莎翁名劇,也不是任何電影導演都可以隨意改編曹禺。

我曾看過由劉曉慶主演的《原野》,記得片中彩色極濃,她演得十分「入戲」,劇情也頗尊重原著,但獨缺原著中的「表現主義」氣氛,太過寫實了。表現主義的傳統最重視心理幻象的重現,布景不能寫實,情緒(Mood)至關緊要。但此次香港話劇團以「傳統手法」演繹《原野》,不知效果如何,且拭目以待。

至於《日出》,則是我最心愛的曹禺作品,原因無他,正是內中有契可夫的味道,他的《櫻桃園》照樣可以搬進上海(或天津)的大旅館中,但劇末最後幾句經典台詞又如何處理?「太陽升起了,但太陽不屬於我們,我們要入眠了!」(手頭無原著,只記得大意),文謅謅的,像是繙譯。據曹禺親口告訴我:他最初構思此劇時,就從這最後這幾句話和陳白露站在窗前的「大特寫」開始。不知中國哪一位電影大導演願意重拍《日出》?然而現在的上海──「小資」氣息充斥,也帶有不少「黃金甲」──又如何令我想起年輕時代曹禺筆下的《日出》?!

後記:剛寫完此文,無意中在坊間看到重新發行的粵語片《雷雨》的影碟,青年時代的李小龍還在片中演一個配角(周冲)。返家後欣賞,發現導演吳回處理手法十分緊湊,只不過為了大明星白燕(在片中飾演魯媽),把原劇中女主角周繁漪的份量大為減低。