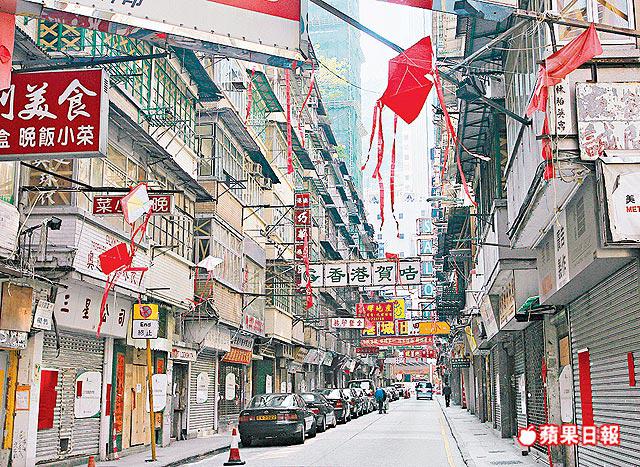

承諾不變的50年,過了10年。其實誰都知道,這城市不停在變,殖民地時代借來的空間借來的時間,開發是硬道理,變變變就是生命力,對物的歷史不留戀,對人的生活不在意,只求多快好省,賺得最多,搵得最快。回歸了,有權有勢有錢的仍然信奉這一套,奇就奇在,無權無勢無錢和有少少錢的開始不耐煩,要搞嘢。

試攤開一幅1997年的香港地圖,跟2007年的比較,找出不同的地方。答案或可在下面找。 記者:陳沛敏

鄭敏華以前做記者,跑規劃地政新聞,香港建會展中心、新機場、數碼港,還有97年黃月鶯「代表」長實投地的歷史性一刻,她都以冷眼旁觀者的身份參與其中,當時只覺「世界咁瘋狂,大家覺得好正常。」連她自己也潛移默化,「做記者時覺得有發展先係新聞,後來發覺原來有啲人會受影響。反省吓城市環境,會發現樓越起越多,越起越密,空氣越來越差。」

她開始公餘進修城市規劃,後來索性與另外兩個脫離了新聞界的前行家合作搞「思網絡」,04年辦雜誌講城市規劃、持續發展等香港人不大關心的題目,頭一年靠可持續發展基金23萬元資助,現在自負盈虧,奇迹地居然可「持續發展」。問她雜誌銷量,還以講商業秘密的口脗回應:「四位數字,市場調查顯示訂戶嘅收入好高。」

去年政府清拆舊天星碼頭,引發了官員意料之外的保衞天星運動,思網絡是運動最早的發起人之一,先後揭出政府內部文件,找來英國鐘樓專家,印證當局諮詢過程的粗疏遺漏、口是心非。

「阿媽個花樽有幾重要」

事後,鄭敏華成吸納對象,政府邀請她加入古物諮詢委員會,但她以個人理由婉拒。港英時代沿用至今的「行政吸納政治」其實經天星一役已證明失效,只是政府冥頑不靈。

別人說,天星鐘樓在建築美學上、文化歷史上比不上倫敦大笨鐘,沒有保留價值,鄭敏華以烈女語氣反駁說:「我阿媽留畀我嘅花樽靚唔過大英博物館嗰個,但只有我先可以話我阿媽個花樽有幾重要。」說到域多利監獄,卻溫柔得像談論愛人,「你知唔知,佢嘅歷史返到去呢個城市之前,佢係英軍喺呢度嘅第一個建築,你可以透過佢想像番城市出現之前嘅香港。」

今日對環境和歷史的知覺,其實已是後知後覺,「以前我哋冇受過呢啲教育,教育淨係教我哋讀好書搵份好工,跟住呢條公式行就得。」她現在不時舉辦學生工作坊,就是寄望開拓另一片土壤,撒下新種子,也許將來可以改變。

回歸10年倒數58日

10年前後這城市有哪些不同?

註:「」內為鄭敏華意見