李歐梵

美國哈佛大學榮休教授

香港中文大學客座教授

「愛在遙遠的附近」?

《愛在遙遠的附近》影片原名《彩色面紗》(ThePaintedVeil),是根據英國名小說家毛姆(W.SomersetMaugham)於一九二五年所寫的小說改編。香港電影節剛剛演過,即在全港公映。我曾以英文寫過一篇文章,登在四月號的英文雜誌《Muse》,仍覺意猶未盡,再寫此文,內容也不盡相同。

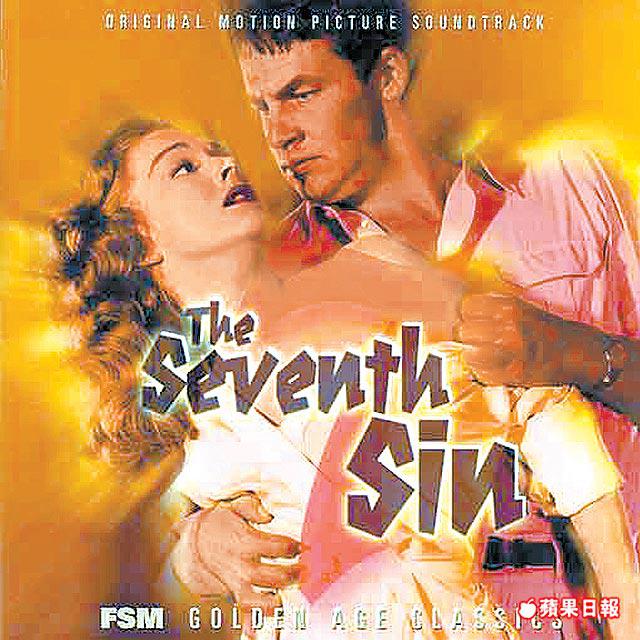

我在大學時代就讀毛姆的小說,覺得他的英文文體淺易,而內容也甚生動,讀的是《人性枷鎖》(OfHumanBondage)和《剃刀邊緣》(TheRazor'sEdge),現在早已忘了。多年後,毛姆的作品仍然有人看,改編成電影的也不少。這部作品就被改編過三次,第一次(一九三四)是由嘉寶(GretaGarbo)主演;第二次(一九五七)改名為《第七宗罪》(TheSeventhSin),由依蓮娜派克(EleanorParker)主演。兩片我都沒有看過,但以當年名氣大的女明星領銜,是有道理的,因為這個故事的主題就是有夫之婦的「婚外情」──這個名詞太差了,毛姆用的字眼是「通姦」(adultery)。

在當今世界,通姦有什麼大不了?「包二奶」已成了香港人的「常態」,接踵而來的可能是「人盡可夫」了,然而在毛姆的筆下,「通姦」卻是一項大罪狀,這是他慣用的主題,而主題的背後就是道德問題。喜歡看毛姆作品的人都知道,他最喜歡探討的就是「背叛」和「贖罪」的問題,其大部份故事的結局都是悲劇。他小說中的人物個性有很多缺陷,很難彌補,不可能像俄國小說家──如托爾斯泰和杜斯陀也夫斯基──筆下的英雄一樣,在宗教道德的感召下,終於可由放逐和勞役的修煉而得到救贖,修成正果。雖然毛姆自己不信教,但他小說中的宗教感也呼之欲出,和後來的格林(GrahamGreene)一樣,只不過他對人性永遠持悲觀論調罷了。《彩色面紗》的主題就是贖罪,但並沒有成功。

然而在現今這個世俗的世界中,宗教感已蕩然無存,剩下的只有愛情,所以本片的在港譯名故意以愛取勝,以吸引女性觀眾。《愛在遙遠的附近》──這個名字聽來像是一首主題歌,其實就是遠在天邊,近在眼前,故事中那個不貞之婦吉娣(Kitty)最後才領悟到:原來自己鍾愛的不是情人,而是丈夫,雖然結局還是悲劇(丈夫還是染上瘟疫,救不回來),但愛情悲劇的力量或許會令不少婦女觀眾熱淚盈眶吧!

妙的是此片的編劇RonNyswaner竟然得到數個「最佳改編獎」,不知毛姆在天之靈作何感想?難道愛情的力量就可以救贖一切嗎?我相信愛情,觀後也頗受感動,覺得兩個主角演得不錯,特別是飾演丈夫華特的EdwardNorton,然而我更忠於毛姆,不願意「背叛」他。上海來的另一位毛姆迷更是不停地搖頭,認為此片完全背叛了毛姆小說原著的精神。

令我更失望的卻是此片把原著中的前後兩大段關於殖民地香港的背景完全刪掉了,換成了上海,而且一開始就是一片中國農村大自然的美景(攝於桂林的漓江),然後才以幾個倒叙鏡頭交待這對貌合神離的夫婦如何在倫敦相遇的情景。僅從電影結構而言,似乎十分完整,然而原著故事的開頭卻是在廿年代的香港,如果我是導演,絕不會放過如此精彩的鏡頭和對話:

她吃驚地叫了一聲。

「怎麼回事?」他問道。

即便是開了百葉窗的室內是陰暗的,他還是看到她一臉驚恐的樣子。

「有人想開門。」

「噢,也許是阿媽,或是孩子吧。」

「他們在這個時候絕不會來的,他們知道我吃了中飯一定睡午覺。」

到此我早已猜到大半了:男女情人在午飯後通姦,而且是在女人的房裏,那個在門外偷窺的就是她丈夫,果然不錯。毛姆用了「Shutter」(百葉窗)這個字眼,又故意把lunch說成英國殖民主義者常用的「tiffin」,我不懂,還特別去查了字典。不愧是名家,一語道破,而且稍後更把瓷製的門柄也點了出來,真是觀察入微。原來吉娣的丈夫華特,是香港殖民政府的細菌研究專家,而吉娣的情人查理湯森更是港府的一位官員。為什麼故事發生在香港?因為在毛姆眼中,當年的香港是一個很頹廢的地方,英國人住在維多利亞山頂,社交圈子甚小,優哉游哉,除了參加各種宴席派對外,可能就只有通姦了。

此書一出,香港的某些英國人大為震怒,要以誹謗罪告上公堂,毛姆的出版商趕快在庭外和解,付了兩百五十萬鎊,毛姆也把主角夫婦的姓從Lane改作Fane,又亁脆把香港的名字也改成一個想像中的殖民地「青煙」(Tching-Yen,青島加煙台?),到多年後再版時才又改回香港。這一番勞什子的麻煩有何意義?難道Lane令當時人想到連卡佛(LaneCrawford)?為毛姆作傳的JeffreyMeyers似乎不是香港人,還沒有挖到這個細節。當時的這種投訴法顯然又是一種「維多利亞」式的虛偽道德表現,而也正是毛姆諷刺的對象,他在序言中說:連英國的首相和大主教都被搬上舞台或放進小說,他們從來不置一辭,竟然香港一個毫不足道的小官認為影射的是他,真是莫名其妙。

毛姆曾於一九一九──二○年到中國旅行四個月,路過香港小住,想來印象不佳,那時候的港督應是司徒拔(ReginaldEdwardStubbs),至於那位小說中的助理司長,則不知是誰。然而這些殖民官員的敏感也自有其原因,越是偷雞摸狗,越是需在表面上道貌岸然。況且這本小說的書名還出自雪萊的一句詩:「...thepaintedveilwhich/thosewholivecallLife.」(這個彩色面紗/活着的人稱作生活)。

面紗中的「生活」意義是什麼?小說中描述了兩種生活:一種是華特和吉娣初到香港時過的無聊生活,另一種卻是華特逼吉娣隨他到附近中國農村中去體驗的「煉獄」生活,這就是毛姆筆下的「無間道」:不是互相「卧底」,而是故意「卧」到生活的底層去受難,飽經煎熬。在這本小說中的「煎熬所」就是瘟疫蔓延的「梅檀府」(Mei-tan-fu)。這個虛構的地方應該距離香港不遠,而且在毛姆筆下也窮困不堪,絕不會像「桂林山水甲天下」那麼秀麗。華特帶吉娣來到中國,為的是懲罰她,也讓她體會另一種人類生活的方式是什麼。他在序言中又說:這個故事的靈感原來得自但丁《神曲》中的〈煉獄〉(Purgatorio),相傳有個小故事:一個貴婦不貞,丈夫把她帶到自己的古堡去住,想用當地的毒氣熏死她,但她久久不死,他不耐煩了,亁脆把她從古堡窗口推下去!當然這個故事本身也是毛姆早年在意大利作學生時道聽途說的,多年後趁旅遊中國之便,就移植到這個南中國的小農村來。這是一種寓言,中國大地成了西方人的「生死場」。其實這個主題影射的反而是十七世紀以降基督教傳教士來華傳教的經驗,所以故事中勢必有一個天主教堂和數位獻身的修女。

這部影片的導演JohnCurran說:「我們要這部電影有真正中國的特色,不要像一部你可以在墨西哥或意大利拍的片子。」不錯,但桂林的山水未免太秀麗了吧,又如何變成煉獄?霍亂病的描寫也是草草了事。卻故意加上一幕小說中所無的中國民族情絲,連黃秋生飾演的國民黨上校角色也「正面」之至──他會說流暢的英文和俄文,但卻說不了幾句,害得這位以「人肉叉燒包」稱帝的名演員在此無戲可演(原著中這個角色更不顯眼)。

剩下的只有上海的租界了。看來在現今洋人眼中香港早已被上海所取代。然而,沒有香港的殖民地背景,沒有維多利亞山頂的百葉窗豪宅,偷情通姦,又有什麼「韻味」可言?

在小說結尾,華特死了,吉娣卻得以倖存,她又回到香港舊情人的懷抱。中國經驗使她得到「救贖」了嗎?只不過令她看穿了這個殖民地情人的真面目,生厭後揚長而去,返回倫敦。對於一個「英國本位」的作家而言,香港才是「遙遠」的另類地方,有人來此追求異國情調,也許找到「愛情」,但大多數的殖民者卻是在服務數年後從這個「異地」回到英國文化的「中心」,事如春夢了無痕,幾番雲雨過後,說不定連中國的瘟疫也忘了。

毛姆小說的結局未免令這一代人讀來洩氣,因此影片加上了一個尾巴:吉娣還生了一個兒子,到底父親是誰,則不得而知。

附註:此片的另一特色是配樂,由名鋼琴家郎朗主奏。我特別先買了一張此片配樂的唱碟(也得了一個獎),聽後大為失望!內中最動人的一段音樂卻是出自法國作曲家Satie的一首小曲,因此我又買了一套他的全部鋼琴曲來聽,自我陶醉一番,從音樂中倒真的幻想到愛在遙遠的附近。