8707,不是四個數字,不是兩個年頭,而是一種現象;一種從國際聚焦到可以不理,從燦爛歸於平淡的現象。訪談香港二十年的英國資深傳媒人韋安仕,筆下記載了香港回歸前後的動盪起落,心中則慨歎過渡期內政治領袖對傳媒態度的一蟹不如一蟹。 記者:蔡元貴

於1987年來港,韋安仕是英國報章《TheObserver》派駐東南亞記者:「我記得來港後第一單大新聞是中英協議清拆九龍寨城,緊接而來是越南船民營的連串衝突,還有香港股災、八九民運。」

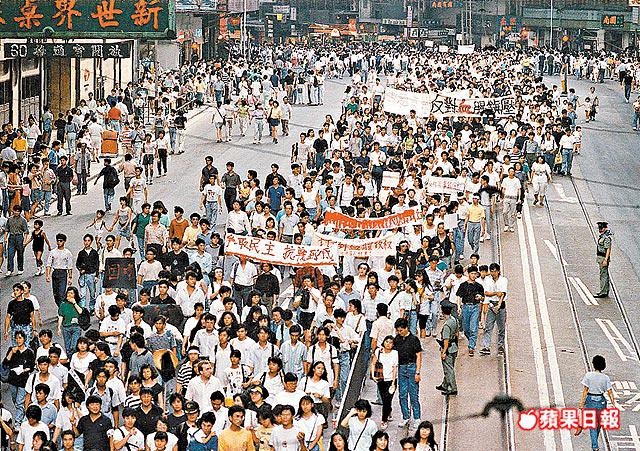

民運上街不可思議

八九民運觸發香港人愛國熱潮,百萬人上街支援民運,韋安仕至今還歷歷在目:「他們憤怒,卻秩序井然,簡直不可思議!來港前我派駐過歐洲、美洲以至中東,沒有一個地方可以在百萬群眾上街的同時,毋須警方維持秩序。我心想,誰說香港人不關心政治?」

來港之前,很多人對他說,香港人是經濟動物,對政治漠不關心,連政府官員也這樣說。來港之後,方知道這種觀念純屬謬論:「現實與我的預期相反,很多香港人主動跟我討論政治。」

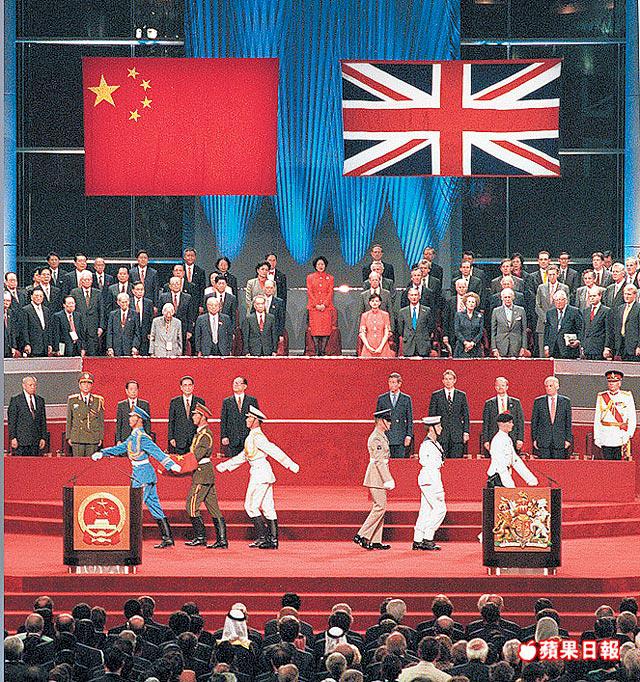

1997年,香港主權移交是國際哄動的大事:「我在英國的時候只負責採訪勞工與就業的新聞,篇幅不多,九七前的香港則有很多有趣故事可以發掘,這是我決定來港的原因之一。」

韋安仕任職過《Guardian》、《東快訊》(1996年停刊)及《TheIndependent》。九七前,他寫得最多的新聞不外乎三個話題:香港回歸、越南船民和股票市場,三者息息相關:「臨近九七,人心虛怯,加上八九民運的影響,市場流傳着一種悲觀意見,認為港元會在九七後崩潰,引致港股九七前動盪不安。」

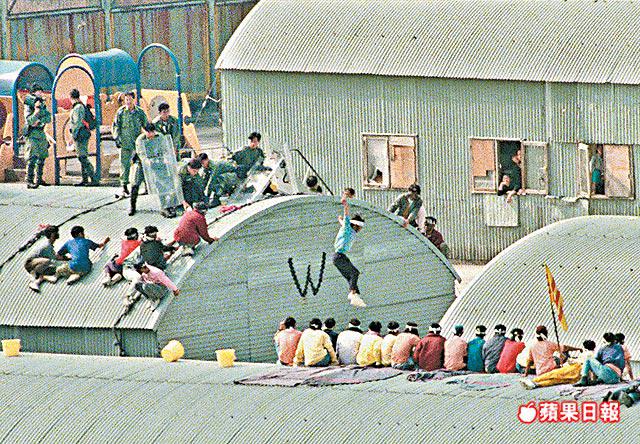

主權回歸也引致滯港的越南船民人心惶惶,間接觸發多次大規模衝突,造成很多人命傷亡:「英國政府答應過中方,在九七前解決越南船民問題,消息傳遍船民營;這些越南人一心以為可以移民歐美,這時卻面臨遣返越南,可以想像他們是如何不安煩躁。」船民營慘劇嚴重打擊香港聲譽,韋安仕認為對香港很不公平:「當時很多國家連收容越南船民都不肯。」

彭定康能操控傳媒

九七後,國際傳媒很快便對香港失去興趣;除了《金融時報》,英國沒有任何全職記者派駐香港,除了《紐約時報》,美國沒有任何全職記者派駐香港。留在香港的韋安仕,傳到祖家的報道作品,能夠刊登的篇幅也大減了:「九七前我的報道可以在《Guardian》和《TheIndependent》每星期佔三篇,九七後,一年才得三篇。」

到了後過渡期,韋安仕由撰寫政治新聞為主,變成以財經新聞為主,而且撥出更多時間搞私人生意:「九七後,香港時事在國際傳媒的篇幅大減,我惟有更專注私人業務。」

韋安仕政治新聞報道減產,更大程度是由於香港傳媒氣候的轉變:「為本地傳媒撰寫政治新聞,使人十分氣餒,香港政府九七後與內地接軌,作風自閉,記者很難與官員接觸,漸漸形成一種秘密文化。」韋安仕口中的秘密文化,是指特區官僚的封建思維:「他們給我一種印象,就是在很多事情上都以為公眾沒有知情權,公眾只需知道政府想他們知道的東西。」

官員對待傳媒作風的變遷,與政府領袖個人風格息息相關。過渡期的三位香港政府舵手:彭定康、董建華、曾蔭權,韋安仕都在不同場合訪問過。

政府高層脫離群眾

他對彭定康的評價是:「非常聰明的政治家,他很享受與傳媒相處,甚至能操控傳媒。」董建華完全相反:「他似乎不明白為甚麼要與傳媒打交道,我訪問過他兩次,他總是表現出自己在浪費時間的樣子。」

韋安仕在衞奕信時代(1987-92年港督)已接觸過曾蔭權,他當時任職副常務司,處理居英權的問題:「多年來,曾蔭權對傳媒的態度沒有怎樣變過,他願意與記者溝通,但點到即止。他覺得傳媒不應挖政府瘡疤,製造麻煩。」

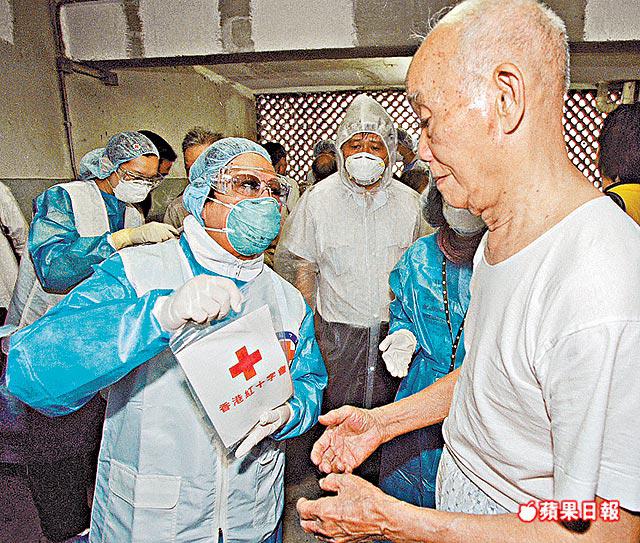

諷刺的是,推動香港回歸後民主意識的最大功臣,卻是董建華和他的夫人:「多得董太在沙士一役全副武裝殺入牛頭角下邨,讓香港人明白,政府高層和特首伉儷,是多麼脫離群眾。」韋安仕寫盡香港政治跌宕二十年,最大感觸還是大都會裏民眾運動的壯大:「要是十年前政府把天星碼頭拆走,你有可能看到幾十人站出來負隅頑抗嗎?」

回歸10年倒數95日