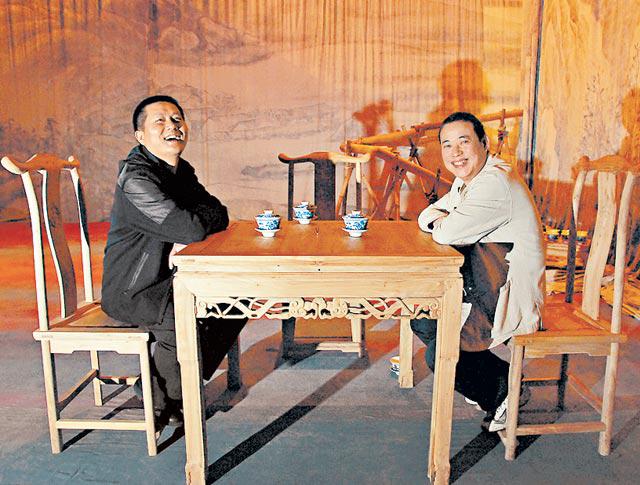

海軍頭,一身素色輕便裝,運動鞋,在攝影師的要求下,他拉了《下周村》的佈景及服裝設計師嚴龍,坐在舞台場景內的茶座上,自己喊了:一、二、三!兩人一起向鏡頭這邊甩過頭來。咔嚓咔嚓……一如他的名字:李六乙。簡單,明瞭,亁脆。

藝術是否也可以這般簡單,明瞭,亁脆?李導演:藝術是要引起思考,而思考是沉重的。

《下周村》,於3月20日至24日在香港2007藝術節期間作世界首演。該劇由中國國家話劇院,香港藝術節和日本東京新國立劇場聯手籌劃,中國新戲劇導演李六乙和日本著名戲劇家平田織佐合編合導。故事大概:四川,下周村,一家日本工廠在村裏挖地基建廠房時,發現了一個歷史遺址。學者、商販、古董玩家、日本工廠部長,聞風而來,聚集在下周村的一家茶館內。在確認遺址是真是假之前,各自心中由遺址所引發出來的慾望,在這裏一一展現。

有關中日,有關歷史遺址,難免會令人條件反射式地想到日本侵華的政治問題,敏感了神經。歷史屬於過去,我們活在當下。歷史注定了今天,預示了將來。我們總得面對歷史──那是人類演變的「本」。除了敏感了神經,該以甚麼樣的態度,甚麼樣的思維去面對歷史,但願《下周村》可以帶來啓示。

單從藝術的角度看,中日雙方戲劇家通過史上首次合作,李六乙追求舞台上的意識形態和心理活動的探索和張揚,平田織佐的注重平實生活化,當中的切磋磨合,也算是現代戲劇的一種嘗試。《下周村》起了頭,然後會開拓出甚麼樣的新領域,則要待以後考究了。

戲劇的演變,已是不可避免的了。在走向國際時,放慢一下腳步,由傳統戲劇到新戲劇,再由新戲劇去演繹傳統經典作品,不同的着重點,不同的演繹方式,一方面說是創新,另一方面,會不會扭曲了經典作品的「本」?《穆桂英》的演出很受落,但經典的作品始終是屬於某一個年代,屬於我們這年代的,會不會有天也有貼近這年代的,可以堪稱經典的?有點擔憂。

問起李導演,他預期中,香港的觀眾看了《下周村》後會有甚麼樣的理解和反映。香港,有屬於她自己的歷史。殖民地,九七回歸,然後是今天的香港。歷史改變了,香港的今天也便不是香港的今天這模樣。過去的有很多會忘記。但歷史,總須記着。

聽着,是一種責任多於一切。

對於《下周村》該有甚麼樣的評價,還是留待觀眾,是應該留待觀眾自己去作評價的。一套戲劇,導演想要表現的,以甚麼方式表現,到觀眾真正領略的,彼此都該有一個空間,也算是藝術的一種自由精神。藝術應該是種真實的追求,對創作人,對觀眾,不打幌子。

我的新戲劇初體驗,蠻新鮮。從舞台的設計,中國演員跟日本演員的不同表演方式,在同一個舞台上,有着鮮明對比地融合着。除了這,我就雲裏霧裏了,找不到「本」了──是那新戲劇追求的意識形態和心理活動的張狂吧。藝術,本有她的小圈子性。李導演承認這一點。有人看了,賞心悅目;有人看了,雲裏霧裏。

不過,李導演提醒了一下:在香港,從庸俗到高雅的,甚麼都有。所以香港人是幸福的。至於選擇哪一類,則在於個人決定了。我皺了一下鼻子,想想也是。現香港正值電影市道低迷,開始有人關注票房差的問題。商業社會的一個特點是:錢引起思考和反省。比藝術更具魔力。若你也是在忙於慨歎時,別忘了我們還有選擇。感謝粗製濫造,也感謝認真創作的人。

這個周末,相約看一場戲劇?

撰文:張曉寒

攝影:譚盈傑(訪問)、JoneJone(劇照)