龍應台給長子的信

波斯尼亞的廣場

親愛的安德烈,

你知道莫斯塔爾(Mostar)這個城嗎?可能不知道,因為波斯尼亞戰爭爆發,這個波斯尼亞城市的名字每天上國際媒體時,你才七歲。戰爭打了三年,死了十萬人;戰事結束了,可是心靈的傷口撕開,最難縫合。雞犬相聞的平日鄰居突然變成燒殺擄掠強姦者,荒煙蔓草中挖出萬人塚,萬人塚中發現自己親人的屍骨,都是太恐怖的經驗,何以忘懷。我記得,當時人們最驚異的是,這種因族群而相互殘殺的屬於原始部落的仇恨,怎麼會發生在快要進入二十一世紀的當下,怎麼會發生在最以文明和文化自豪的歐洲?

我的感覺是,二十世紀發生過十二年納粹和十年文革這兩個文明大倒退之後,波斯尼亞的族群相迫害,已經不能讓我驚奇了。我只是在想,當戰爭過去之後,普普通通的太陽堂堂升起的時候,同樣的人還得生活在同樣一塊土地上──他們的成人怎麼再抬起眼睛注視對方,他們的孩子又怎麼再在一個學校裡上課、唱歌、遊戲?

我的疑問,後來就「揭曉」了。九五年,你十歲那一年,和平協定簽下了,可是莫斯塔爾這個城,裂為兩半。原來的少數塞維爾族被趕跑了,信天主教的克洛艾西亞族住在城西,信伊斯蘭教的波斯尼亞族住在城東,中間隔著一個廣場。不同族群的人早上分別到不同的市場買菜,把孩子送到族群隔離的學校去上學,彼此避開路途相遇,晚上坐在家裡看各自的電視頻道。.一個廣場隔開兩個世界,準備老死不相聞問。

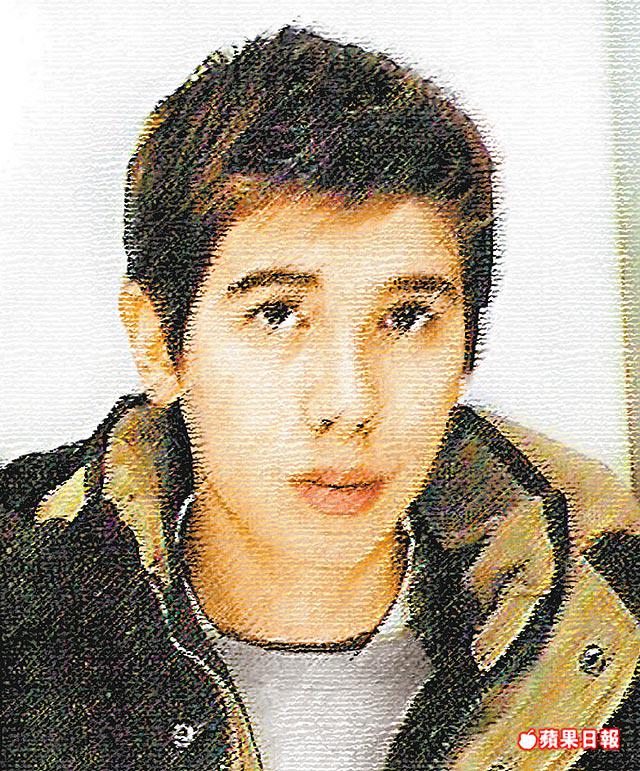

所以我看到下面這條新聞的時候,確實很驚奇:莫斯塔爾人在他們的中心廣場上為李小龍的雕像揭幕。波斯尼亞跟李小龍怎麼會有關係?

原來,當地有個作家,苦苦思索要怎麼才能打破僵局,讓廣場東西的人們重新開始對話,讓這個城市重新得回它正常的生活。他的主意是這樣的:找一個人物,這個人物是天主教徒和伊斯蘭教徒同樣熱愛又尊敬的,然後讓莫斯塔爾的藝術家為他塑一個銅像,放在廣場的中心。這個人物所喚起的集體記憶和情感,可以使城東和城西的人心為之軟,情為之動,逐漸願意握手。這個人物,就是李小龍。原來,在一兩代波斯尼亞人的成長過程裡,不管是天主教還是伊斯蘭教徒,李小龍都是童年記憶所繫,在波斯尼亞人的心目中代表了「忠誠、友愛、正義」等等美好的價值。藝術家們在揭幕時說,他們盼望波斯尼亞人會因為對李小龍的共同的熱愛而言和,也希望此後別人一提到莫斯塔爾這個城市的名字,不會馬上聯想到可怕的屠殺和萬人塚,而會想到:他們的廣場上站著世界上第一個李小龍的塑像。

這是一個公共藝術了,一個鍍了金色的李小龍雕像,在城市的核心。安德烈,你曾經質疑過,牆上掛著木雕天使是藝術還是Kitsch?那麼我問你,這個莫斯塔爾的雕像,是藝術還是Kitsch?

仙樂飄飄處處聞

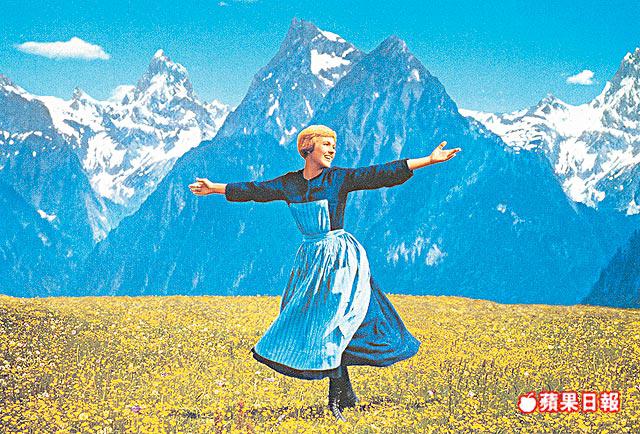

然後我想到另一個跟藝術碰撞的經驗。你記得去年我們一起去看《SoundofMusic》音樂劇?它在香港被翻譯做《仙樂飄飄處處聞》,在台灣是《真善美》,風靡了全世界之後又迷住了整個亞洲。《Do-Re-Mi》的曲子人人上口,《小白花》(Edelweiss)的歌人人能哼。在英國,它流行到什麼程度你知道嗎?據說在冷戰期間,英國政府的緊急戰時措施手冊裡甚至說,如果發生核戰,BBC就廣播《SoundofMusic》的音樂來「安定人心」。

我一直以為它風靡了「全世界」,到了歐洲以後才發現,這個以奧地利為場景,以德國歷史為背景的音樂劇或電影,德語世界的人們根本不太知道,大部分的人們,沒聽說過;大家以為是正典奧地利「民歌」的「小白花」,奧地利人沒聽過,它純粹是為劇本而寫的百老匯創作歌。哈,我所以為的「全世界」,只是「英語世界」罷了。

三十年前看過電影版,現在舞台版來到了香港,是的,我很想看,想看看我三十年後的眼光是否仍舊會喜歡它,而且,我更好奇:你和飛力普這兩個德國少年,加上正在我們家中作客的奧地利大學生約翰──你們對這個百老匯劇會怎麼反應?

演藝中心擠滿了人。你一定不會注意到我所注意到的:很多人和我一樣──中年的父母們帶著他們的少年兒女來看這個劇。我猜想,其中一定有一個藏在心裡不說出口的企盼;中年的父母企盼他們的兒女,哪怕是一點點,能瞭解自己。當少年兒女知道父母被什麼樣的電影感動、為什麼樣的老歌著迷時,兩代之間可能又多了一點點體貼和容忍。還沒進場,中年的父母已經情不自禁哼起那熟悉的曲子,幕起的那一刻,他們又異樣的安靜,少年們古怪地回頭,好像第一次發現:原來父母也曾經少年過。不論是BeeGees和BrothersFour的演唱會,或者是「梁山伯與祝英台」的舞台劇,我都看見這代與代之間的情感密碼,暗暗浮動,像巷弄裡看不見的花香。

我坐在你們三人後面,透過你們三個人頭看向舞台。幕起時,掌聲雷動,你們不動,像三坨麵粉袋。歌聲繞樑,人們興奮地跟著唱「Youaresixteen,goingonseventeen」,麵粉袋往下垮了點。七個高矮不一有如音符高低的可愛孩子在舞台上出現時,香港觀眾報以瘋狂掌聲,你們把頭支在手掌上,全身歪倒。七個孩子開始依口令踏正步時,你們好像「頭痛」到完全支持不住了。當百老匯式的奧地利「山歌」開唱時,我彷彿聽見你們發出呻吟,不知是飛力普還是約翰,說,「Oh,MyGod!」

中場休息時,大家魚貫出場。我還沒開口問你們是怎麼回事,你已經帶頭說,「我們不要看下半場!」我也沒放過你們,問,「為什麼?是不是劇本以納粹為背景,你們覺得不舒服?」

「才不是,」你們異口同聲,然後你說,「媽,難道你不覺得嗎?是品味的問題啊,整個劇甜到難以下嚥,受不了的Kitsch,你能忍受這樣的藝術啊?」

奧地利的約翰一旁直點頭。飛力普說,「走吧走吧!」

於是我們離開了表演廳。哎,好貴的票啊,我想。

兩顆眼淚快速出場

所以我想問你的是這個,安德烈:在你心目中,什麼叫Kitsch?你父親那一代德國人掛在牆上的木雕瑪麗亞和天使是藝術還是Kitsch?你的藝術家朋友拍攝電線桿和下水道加以技術處理,是藝術還是Kitsch?李小龍的雕像,如果放在香港觀光商店的攤子上,和畫著一條龍的T-shirt堆在一起,可能被看做典型Kitsch,但是當他的鍍金雕像站在戰後波斯尼亞的一個廣場上,被賦予當地的歷史意義和民族傷痕記憶的時候,同樣的雕像是否仍是Kitsch?或者,因為意義的嵌入,使得Kitsch得到全新的內在,因而有了藝術的力度?

你們三個小傢伙對《SoundofMusic》的反應,讓我吃驚,也使我明白了為什麼美國音樂劇這個表演形式在歐陸一直流行不起來,用你的話來說,它放了太多的「糖」,太「甜」。但是我在想,可能太「甜」只是原因之一,更裡層是不是還有文化「簡化」的反作用?譬如,身為東方人,我從來就不能真正喜歡普企尼的杜蘭朵公主或蝴蝶夫人。並非「過甜」的問題,而是,它無可避免地把東方文化徹底「簡化」了,對生活在東方文化內的人來說,這種「簡化」令人難受。

哈伯瑪斯的學生,法蘭克福學派的阿多諾,曾經說,Kitsch就是緊緊抓住一個假的感覺,把真的感覺稀釋掉。昆得拉的說法更絕:

Kitsch讓兩顆眼淚快速出場。第一顆眼淚說:孩子在草地上跑,太感動了!第二顆眼淚說,孩子在草地上跑,被感動的感覺實在太棒了,跟全人類一起被感動,尤其棒!

使Kitsch成為Kitsch的,是那第二顆眼淚。(《不可承受之輕》)

我喜歡看孩子在草地上奔跑,散起的髮絲在陽光裡一亮一亮。你和飛力普幼小時,我常常從寫字桌抬頭往窗外看,看你們倆在花園草地上種黃瓜,抓蟋蟀,聽你們稚嫩的聲音,無端的眼淚就會湧上來。我簡直就是Kitsch的化身了,還好昆得拉說,那第一顆眼淚不是,第二顆才是Kitsch。

MM

安德烈回媽媽的信

悶死人

親愛的MM,

經過一個辛苦的學期,我總算回到德國的家,度過三個禮拜的寒假。所謂家嘛,就是一個能讓你懶惰、暈眩、瘋狂放鬆的地方。要回香港之前,我跟朋友開車去了一趟慕尼黑。路卡斯在那裡上學,他去上課,我無聊,就自己逛到了現代美術館。館裡剛好有一個個人特展,展出藝術家叫DanFlavin。

事實上,路卡斯是要我根本不要去美術館的,他說那些展覽都「悶死人」。我實在沒事可幹,所以還是進去了,逛了足足兩個小時,只不過證實了他的話:悶死了。

這個個展佔據大概十個房間,每一個房間都塞滿了各形各色的霓虹燈管。剛進去時,你以為這燈不過是個有意思的背景吧,結果可不是,裡面還真的什麼都沒有。這些霓虹燈,就是展品本身。紅燈、白燈、綠燈,亮到不行,亮到你眼睛睜不開,簡直走不進房間裡去。我從一個展示間摸到另一個展示間,每個房間就展示牆上這些長長短短的霓虹燈!連走廊上都是紅燈綠燈。

我在強光中走到最中間一個房間,發現它跟其他房間隔絕,所以我好奇了。走進去,哇,你說裡面有什麼?整個房間罩著暗暗的「黑燈」──也就是任何一個蘭桂坊的酒吧會用的那種照明方式,幽黑幽黑的。其他就什麼都沒有了。

離開美術館的時候,我一點也沒覺得自己受到藝術的什麼啓發還是「震盪」。俗語說,藝術因人的「眼光」而異。好吧,我的眼睛可真的是被這一個藝術展覽的強光射得七暈八素,現在一閉眼就看見光,真的產生「眼光」了!

你問我,莫斯塔爾的李小龍雕像是藝術還是Kitsch,那我倒過來問你:李小龍雕像跟慕尼黑現代美術館那個個展比較,哪個是藝術?那堆霓虹燈,放在最高級的美術館裡正式展出,該是「藝術」了吧?可是它給了我的只有頭暈跟眼睛發疼。李小龍的雕像,還鍍了金,是Kitsch嗎?可是它很可能感動了人,使本來伸出手想打架的人反而握了手,這豈不是藝術的力量?

膩死了

你說的《SoundofMusic》那場演出,天哪,我當然記得。我對音樂劇本來就沒什麼興趣,這個什麼「仙樂飄飄」或「真善美」我在德國時連聽都沒聽說過。我們三個人中場就堅決要走,實在是因為受不了了。先是奧地利的「傳統服裝」,然後是奧地利「山歌」,然後是《小白花》所謂「民謠」,到後來連納粹都上戲了,實在是到了忍受底線。我也記得你問我們「為什麼」,我也記得我們的回答:一個人能夠吞下Kitsch的量是有限的!這個百老匯劇把德國和奧地利的刻板印象發揮到極致,加「糖」到極致,我們快「膩」死了。

我們的反應其實不難理解。你想想看,把扮演中國人的演員放到舞台上,讓他們戴上斗笠,劃上兩撇山羊鬍子,褲管捲起來,站在水稻田裡,然後讓他們站在那裡唱美國人聽起來貌似中國歌的Ching-Chang-Chong,請問你能不能連看兩個小時這樣的表演?你保證中場不離席?

Kitsch排名前十大

藝術和Kitsch之間的界線確實是模糊的,我其實沒有資格判斷──算了,不跟你和稀泥。他媽的妥協。我就清楚給你一個我心目中的「Kitsch排名前十大」清單吧!

一,《SoundofMusic》音樂劇──我此生絕不再看此劇。

二,磁器小雕像──尤其是帶翅膀的天使。

三,(自從我來到亞洲之後)毛產品──包括帶紅星的軍帽、寫「為人民服務」的書包,尤其是以毛主席的一隻手臂做為指針的各類鐘錶。

四,任何展示「愛國」的東西──尤其是美式的,含老鷹、星條、著制服的士兵等。

五,任何展示「宗教」的東西──(你記得常常來按門鈴向我們宣教的那些什麼什麼「見證」的女人嗎?對,我指的就是她們拿出來的文宣品,永遠印著一個耶穌被一群膚色有黑有白的「多元文化族群」的小孩所圍繞。)

六,受不了的「搞笑」恤衫──“Smileifyouarehorny,Fillbeerinhere”,我很煩,群眾總是蠢的…如果還要我看見一個人穿著警察的恤衫而他其實不是一個警察,我就想逃跑。

七,勵志大海報及卡片──這種海報,一定有美麗的風景,寧靜的海啦,山啦,森林小徑啦,一定框個黑邊,然後寫著大大的主題:智慧,誠實,毅力,有恆,愛心…

八,電視裡頭的肥皂劇,還有電視外面真實的人,可是他以為自己的人生是電視裡頭的肥皂劇──包括譬如你一定沒聽過的《TheOC》。這是全世界最流行的青少年肥皂劇之一,演一群有錢到不知道自己流油的加州少男少女。

九,美國鄉村歌曲──甜到不行。

十,你對我和飛力普的愛──母愛絕對是Kitsch…唉(嘆)

你的安德烈

MM:[email protected]

Andi:[email protected]