趙廣超說自己不想做Artist,所以多年前唸完藝術,回港後就去了理工教學,「因為除了教書,無乜嘢想做。」看過趙廣超的書,卻肯定他是個大藝術家,這是一種完全嶄新的閱讀經驗,翻開書,知識滿瀉而來,有時是一段段精煉文字,有時是漫畫。它無視傳統書籍由左至右或由右至左的閱讀習慣,這一頁它是由上至下,但到下一頁,卻可能是由中間(插圖)開始向四方擴射性閱讀的。有時是解構,有時是記事,中間突然插入一些小故事。味道紛陳沓至,這種編排,是前所未有的。

「我覺得自己喺度搞嘢。我好蠢,同一段字會寫好多次好多次,成日寫完都覺得……會唔會太悶呀,結果又重新寫過,吖,會唔會咁寫過癮啲。我做嘢毫無經濟效益,一本書要寫好耐。結果用咗三成力去搜集,七成力去刪減。」由於寫的是文化,好多人一聽到「文化」兩個字就把你處死了,而且還要是中國文化,於是花盡心思。「好多書,一係想佢出嚟靚,花好多時間搞設計,結果內容好空洞;一係就係內容好充實,但其實悶到嘔。」

寫中國椅子、寫紫禁城建築、寫清明上河圖,都是中國文化,但趙廣超跟大家一樣,由西洋藝術開始,「我對西方藝術認識當然比中國多啦。」年輕時在法國/瑞士唸造型藝術,對空間/建築興趣濃厚,研究的是埃及金字塔,常帶文化團(帶當地人)遊大教堂、羅浮宮,「最大感受,係文人/讀書人沒有『國畫』這個概念,畫就是畫,但若你認識宋代的畫,他們會認為『咦,你識嘢。』相反喺香港,如果你話鍾意國畫,可能好Embarrassed。一啲港人去咗法國,習氣好重,有段時間,甚至有香港人會認為唔識中文係Credit。」

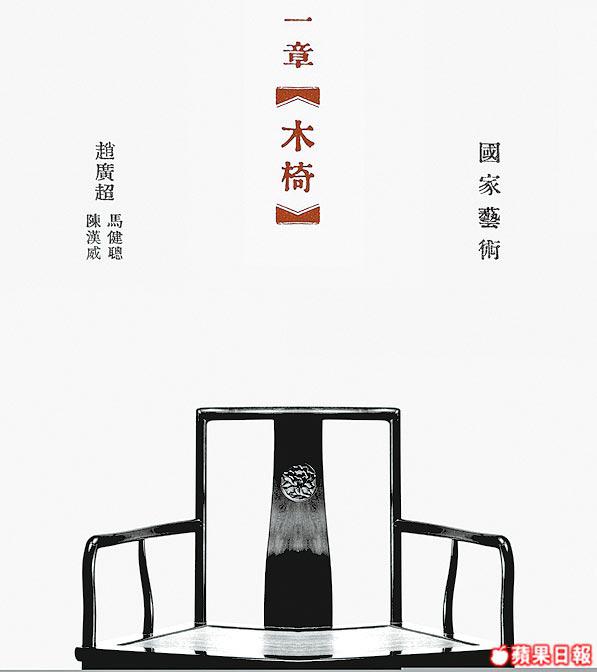

在理工教學時,見學生毫無保留地擁抱西方藝術。「我諗佢哋可能無機會接觸到(中國藝術),去圖書館睇,發現其實好多書喎,我一廂情願認為可能係書寫得太深。」於是開始研究中國古藝術,再利用假期到國內看真跡。「每個民族,都有他的Personality。我希望每一代都對自己嘅文化有一個觀點。」目標明確,於是把研究寫成書。他的作品,幾乎本本都得獎,市場反應亦佳,「我覺得自己好幸運。《一章木椅》台灣出版社只看了幾頁,就『現兜兜』買咗幾千本。」外地出版社看過都有興趣,正商談出版英文版、簡體版,甚至將與故宮、紫禁城合作,「嘩,呢班人,全宇宙最強㗎嘛,起初合作都好驚。」說這話時他突然像個學生,「曾經有個上海博物館館長寫Email給我,好驚㗎,點知佢係咪覺得你有嘢寫錯咗。但好好彩,佢睇咗反應都好好。」

至於香港呢,卻是叫好多過叫座,「原來最受落的是專業人士,唉,我本來想寫給二十出頭看的。中國文化,要到近50歲先會搖頭擺腦咁話佢正!好有退休情調,但如果20歲就有興趣,佢仲有好多時間去發揮。」這當中不無夫子自道,對時光飛逝、與中國文化忘年相遇的感歎。「幾歲就學過『歸真反璞』四個字,但要到幾十年後先知點解。」

直接問他,研究了半輩子,東西藝術在他心中可能分出高低。他微笑:「內心就梗係有啦。」

沉吟半晌,他說:「西方藝術,成個節奏都係由裏面走出來。西方藝術講『放』,講Expressive,由Grace、到甜美、到壯麗,每一幅畫都係一台戲;中國人話潛龍勿用,『龍』係Positive的;『用』係Technical的;最難係一個『勿』字。中國要表現但亦要表現得含蓄,咁當然收係難過放。」西方沒有收?Minimalism不是嗎?「那是減。西人減,都依然係一台戲,想話你知我減到幾多!」收到少一筆就斷,多一筆一線卻嫌累贅,用最輕的一條線,隱藏再三才品嚐出來的無窮內容。「中國的Master,到死前畫的一條線,依然同第一條一樣咁輕。」

問過幾個他的學生,都話「超哥?勁呀。」相信他是明師,「超哥」卻已把教職辭掉,現每天躲在家中寫書。「寫紫禁城後期經常北京、香港兩邊走,我怕教書會馬虎。」談教學談教育,他慨歎:「𠵱家流行講通識,又話要開通識科,其實通識係結果,係個好大的綜合體,邊可以咁讀㗎。通識大師,我哋春秋時代就有啦,孔子從射箭、騎術之中可以講到哲學,𠵱家我又未見過有騎師可以同你講到哲學噃!」

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉