我真的不知道。

墨鏡上的標貼要撕,這個我知道。

西裝褸袖口上的招牌要拆,這個我也知道。

但頸巾上的label到底要不要剪?這個我真的不知道。

事實上這件事已經困擾我多年,作為被公認的「衫癡」,我真的不好意思告訴別人──我不知道。

如果不該剪的話──頸巾圍起來的時候,你怎控制縫着label的一面向內還是向外?小心翼翼把招牌收得妥妥當當,但走兩步路揚一揚,它又自己跑出來了,正是「春風吹又生」。不慎把設計師的大名反了出來,被誤會暴發事小(其實也不小),連帶那個核突而且通常白色很顯眼的洗水嘜也被翻了出來,破壞美感事大。

如果該剪的話──那麼設計師在頸巾出廠時,為甚麼不把那個招牌(至少那個洗水嘜)設計得好撕一點?你在會心微笑嗎?因為你也知道那個標籤不知何故總是縫得過份好,非得用專業拆線刀一點一點輕輕拆掉,相當費時,而且你也會因為它的難搞而心生疑問:是不是暗示這個小布塊是不該被移走的呢?問心嗰句,你捨得嗎?雖然明知牌子反了出來很暴發,但買名牌着名牌本身不就是種虛榮的活動嗎?親手將那條DriesVanNoten刺繡頸巾最值錢的地方──那個招牌──從完璧中拿走,不知恁地總是有種破壞東西的罪惡感,你夠心狠手辣嗎?

好了,講到尾,頸巾上的label到底剪不剪?還有那些很薄甚至透明的衣服,近衫腳縫口的地方那個礙眼的洗水嘜到底又剪不剪?老實講,我相信就算把KarlLagerfeld揪出來問,他都口震震不敢肯定。

去吃飯時甚麼該做甚麼不該做,有所謂「TableManner」作為最高指示,但願買衫時這種瑣碎但擾人的小問題,也有套「LabelManner」指點迷津,從此唔使煩。

好牌

除非你不着衫,否則無論你貪靚或不貪靚,都一定試過出了街才發現領後的招牌不慎反了出來(正確點說,是「被」發現的居多,這才是悲劇的核心)。

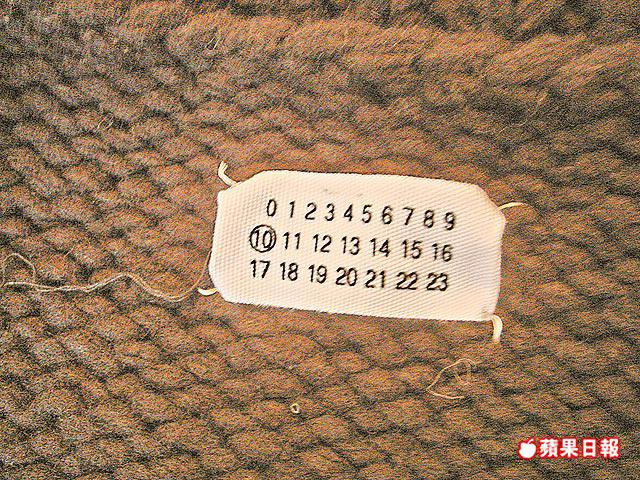

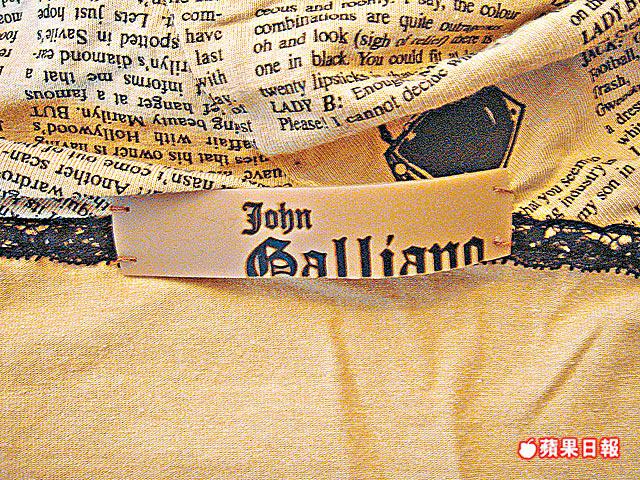

有人說MartinMargiela那個只得一塊白布加四條線的label很有型;也有人說BernhardWillhelm那個黑色手掌形的label很可愛;亦有人說要像JohnGalliano那樣件件有個橡膠label才鬼馬……其實這些統統不是重點,一件名牌之所以完美,啱身之餘還得貼心,把衣領後的牌子label設計成無論如何不夠長反出來引致穿者尷尬,我覺得這樣的服務才稱得上有heart,而不是在shoppingbag上綁多兩條絲帶或者插多幾朵絲帶花這些冇用的扭擰。

米蘭名店10CorsoComo發明了doublelabel的標籤法,即是凡經他們銷售的衣服,在原來的品牌label底下,還特地加縫一個10CorsoComo的小label,原意大概是想你他日翻開某件衫的招牌,就同時記得這件Pucci原來是在他們那裏買的,一來增添了你的回憶,二來他們自己也收宣傳之效。

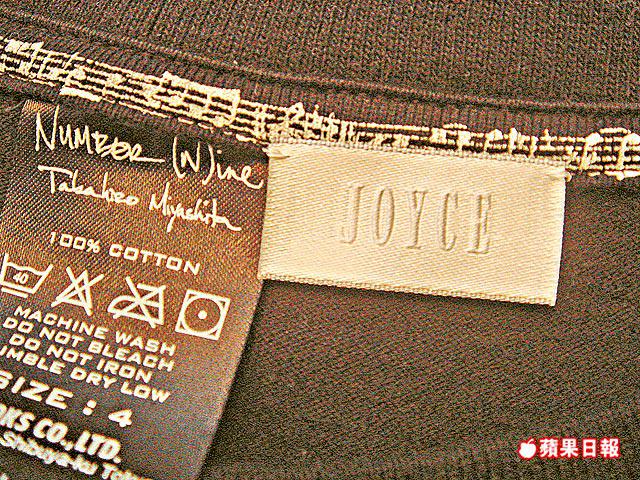

近年香港JoyceBoutique似乎也受到他們的啓發,自馬太集團經銷的衣服小物,一律加籤「Joyce」的字樣,原意本來是為你買的衫增加一點名牌x名店的附加價值,可惜因而產生的副作用,卻讓整件事變得功不抵過。三大問題:

一、那個附加的Joyce「呢寶」,劃一質地劃一顏色劃一尺寸,縫在衣服原來的label之上,往往未必相得益彰,視覺上有時甚至令人覺得一大一細一黑一白的孖label並不協調。

二、因為僭建,有時等於加長了別人原裝的label,本來計算準確不會走光的招牌,因為無端端被拉長了,變得夠長從領口「攝」了出來,貽笑大方,令人尷尬。

三、有些衣服,例如Rogan的,買它就是貪它質地舒服,洗水柔軟,但硬要縫多片硬繃繃的Joycelabel上去,那件衫突然之間就變成有點「𠝹肉」了,何苦呢?

還得耗用女工們的人力時間逐件衫逐塊牌釘上去;等我買了回來又要做番同樣麻煩的工序undo佢,雙重浪費資源……

不如做個小小的調查吧,如果像我一樣覺得沒有這個附加label較好的客人較多,從此取消這項新規矩其實未為晚也。

為了衣服上那個小小的label,我們其實都煩得夠多了。

黃偉文自我簡介

填詞人,其實最鍾意買嘢,最憎寫字,星期日盡可能唔寫字,去買嘢。

Textby黃偉文