相機的作用是記錄時、地、人,是一門講求技藝的技術,這可能是老一輩攝影師的說法。相機是一支畫筆,在於如何表達心中所想,新世代的攝影師會這樣說。《相裡‧鏡外》展覽除了展出一些舊香港的寫照外,還有當代藝術家別開生面的攝影作品,兩代攝影師作品互相輝映。

記者:梁俊鵬

攝影:林栢鈞、周旭文

玩攝影都是有錢人

黃兆根可算是香港最早期的攝影師之一,他於52年開始從事攝影,62年起就先後考取了英國、美國攝影學會的會士會銜,至今仍對攝影熱衷不疲。在50年代,愛好攝影的,都是富家子弟:「你看本地出色的攝影師如鄔圻厚、黃貴權等都是醫生,就知道當時攝影都算是一種高檔的玩意。」黃兆根當時都生於小康之家,第一份工作就是於英皇書院教書,870元的月薪,就慷慨地拿了500元來購買第一部Rolleiflex相機,一影已有50多年。

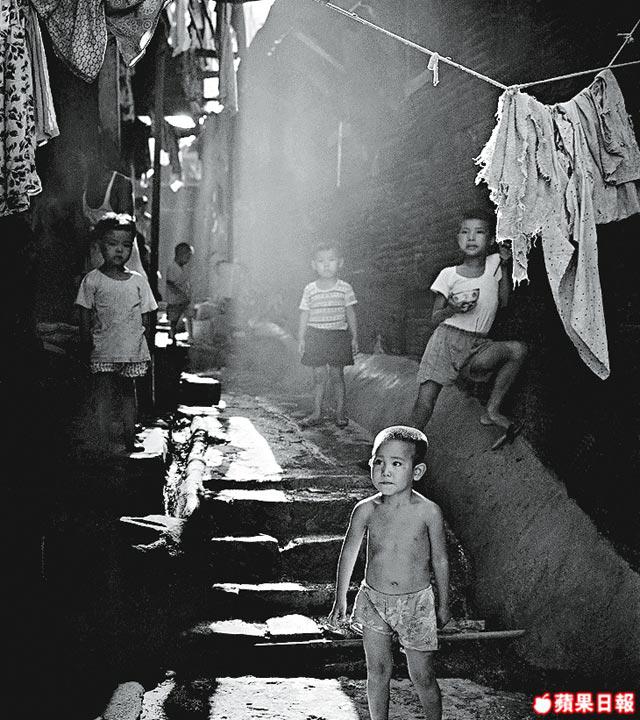

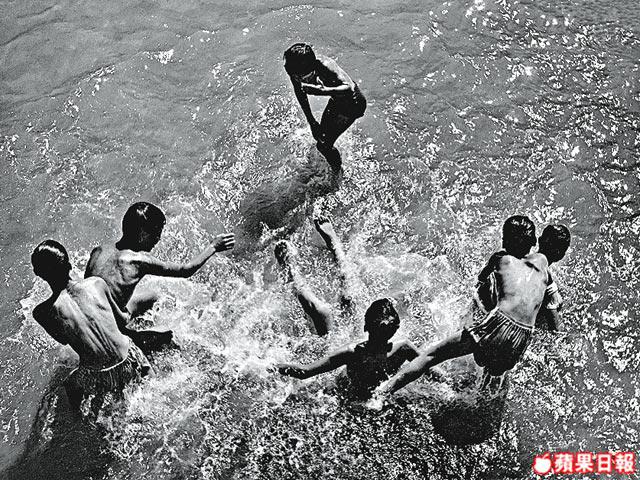

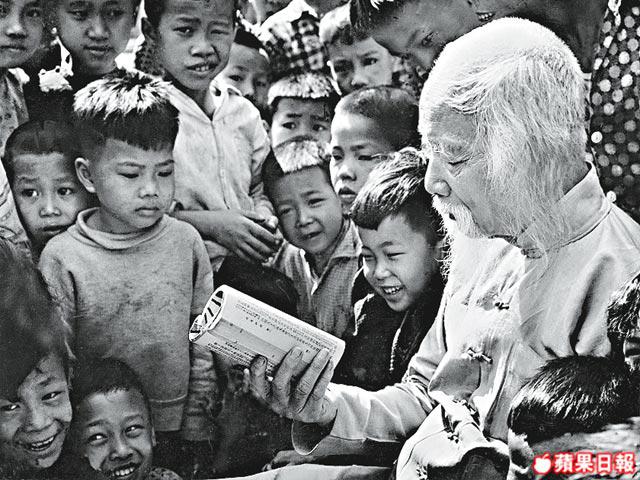

走入橫街窄巷

年少時,只有趁假期去過攝影癮,一個有錢仔走進屋邨、走進大水坑、街頭巷尾,去拍攝當時的人文活動,這就是活生生的香港歷史記錄。受西方、中國畫藝術的薰陶,每幅作品也講求構圖要有藝術風格,每每都要花上不少時間去拍攝一張相片:「光暗、線條、平衡等等傳統元素就是我們攝影時的考慮。」

當時相機也未普及,自然也沒有甚麼攝影班可以上了,自行摸索外,還會在外國訂閱攝影雜誌參考。由於黃兆根等香港早期的攝影師皆受過高等教育,現在對學習新科技也容易上手。黃兆根閒時都會與朋友遊歷世界各地,手執數碼單鏡反光相機,影完的相片也會用圖片軟件修改,跟着時代走。可是明眼人從構圖方面一看,就知道是傳統攝影師的執着。

香港歷史的見證

自拍樂趣認識自己

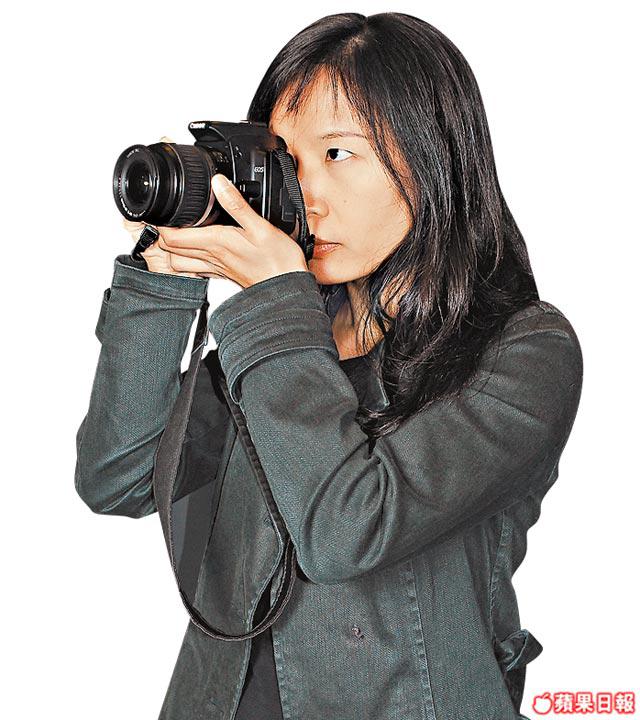

林慧潔於倫敦修讀美術出身,接觸攝影約十多年。以現今生活水平來說,買部相機的經濟負擔當然不算大,故起初買相機都只是用作記錄。她愛用的LeicaMinilux,也是遊德國時,聽朋友說德國的相機出名而買下。

「讀finearts的人通常如此,起初愛畫畫,後來就會涉獵攝影。」林慧潔也不例外,她就想到,既然可以由一張相片就了解到一個人,為了認識自己,她就想到要自拍,那時就是99年。「後來一次看別人影集體相的時候,各人都立刻擺出最漂亮的一面,跟平時相距甚遠,那張相不足以成為那群人的代表。」林慧潔就想到要在自拍外,加上一點意義來代表自己。於是她就在兩個不同時地拍攝,一張見到自己的樣子,另一張則是其他看似風馬牛不相及的環境。例如她其中一張作品就影到她在意大利居住時的廚房,可在相片中的蛛絲馬跡找出與她的聯繫:「夏天意大利人不會喝湯,但偏偏我就在那時煲湯喝。」

林慧潔對相機性能沒太執着,而且喜愛隨意地拍攝:「最多都是因為開始時要熟習相機放在甚麼位置才可拍到自己。」近年來,相機的普及度又增大了,街上不難見到少女們拿起手提電話自拍,在網上論壇也有不少人分享自拍照,林慧潔喜見這樣的現況:「資訊向着我們衝來,現在學影相容易得多,這種風氣就令具創作力的人可以發揮所長。」

鏡頭內的自我

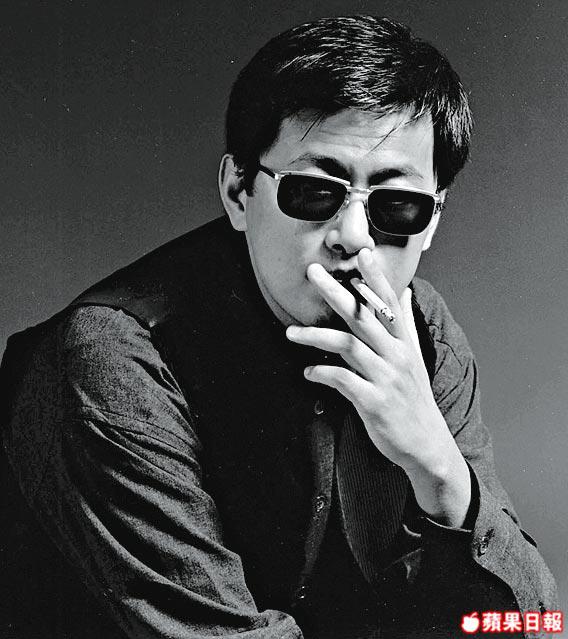

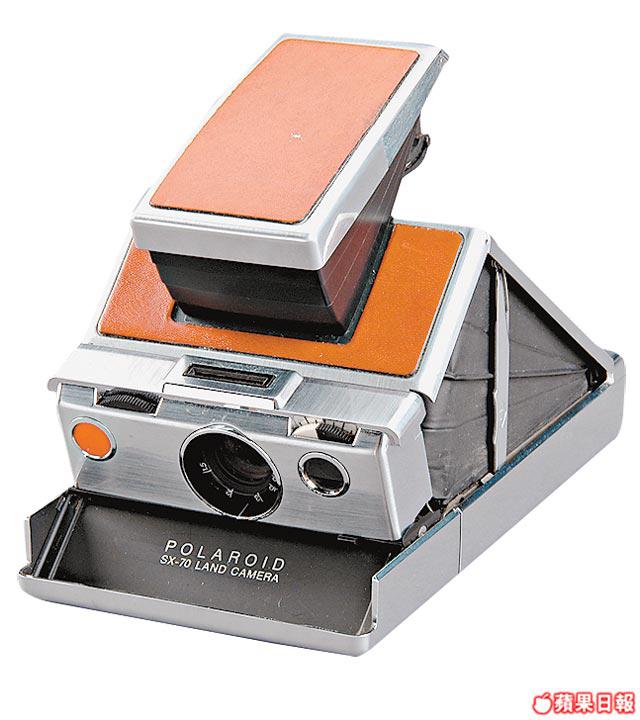

相機收藏癡──陳烘

研究及收藏相機逾40年的陳烘足以見證香港攝影的發展。60年代初,他加入一相機公司當學徒,就中了相機毒:「當時月薪只有40元,可是我第一部相機要200多元。」一部普通相機已是月薪幾倍,陳烘說當年一部高級的Leica相機要7千多元,但8千元已足夠買架福士「甲蟲車」,5萬元就可以在彌敦道買所500呎的房子﹗

70年代,他開設了相機舖,買得起相機的,除了達官貴人,還有一批外國人:「買相機是高級消費,故當時的相機舖都集中在尖沙嘴與中環等旺區。香港不收銷售稅,很多歐洲遊客,甚至日本相機入口商會的會長都曾親自來香港買相機。」

由於當時相機並非大量生產,香港也發揮其「轉口港」的角色:「50至70年代的機械相機至今為止,質素仍是最高的,加上非大量生產,自己一方面收藏相機,一方面又買入作轉手之用。」

相機講古

1839年法國人路易達凱爾發明了銀板相機,自此相機的製作技術在世界各國都綻放異彩。1888年美國便有自己出品的相機。20年代,德國的設計異常出眾,瑞典、中國等地都有仿照德國的設計。50年代後,日本改良了很多相機的設計技術,如加入自動對焦,令門外漢也可以輕易掌握攝影藝術。

「相裡‧鏡外」展覽

地點:香港文化博物館 日期:即日至9月3日

時間:星期一、三至六上午10時至下午6時;星期日及公眾假期至晚上7時