翻查報章對古典音樂的報道,幾乎只能在娛樂版中找到小小篇幅,而且都是古典樂與明星Crossover的音樂會,例子近期有側田×港樂。當晚表現水準如何?關於表演的,就只找到兩句:「(側田)在unplugged環節中兩度失準……甩嘴又唱錯歌詞。」

如果香港人對古典音樂的消息/知識,都是來自娛樂版的──那,大概解釋到近年為何愈來愈多古典Crossover流行音樂,近一點有李克勤、側田,之前有黃耀明、黃凱芹。甚麼人會去看呢?城中音樂造詣最高的,為甚麼會為流行明星作嫁衣裳呢?是不是搞搞Crossover票房比較有保證呢?古典音樂在沒落嗎?我帶着無知及疑問,有請香港小交響樂團音樂總監葉詠詩解答。

「其實全年我們共有23、24個表演,而這種另類的節目,大概只有3-4套。可能由於合作的是公眾人物,大家比較注意到吧。」葉詠詩解釋:「其實舞蹈、音樂、話劇等表演中間有些灰色地帶,我們希望每一年有3-4個節目可以作一些變化,能夠更貼近市民大眾的生活,但唔完全脫離古典音樂。」簡言之,就是調校(低)Frequency來吸引市民大眾了。「在歐美,都有唔同樂團作這方面嘗試,例如找明星合作講故事、演奏電影原聲音樂等等。」

講得明白一點,其實她在做音樂教育。

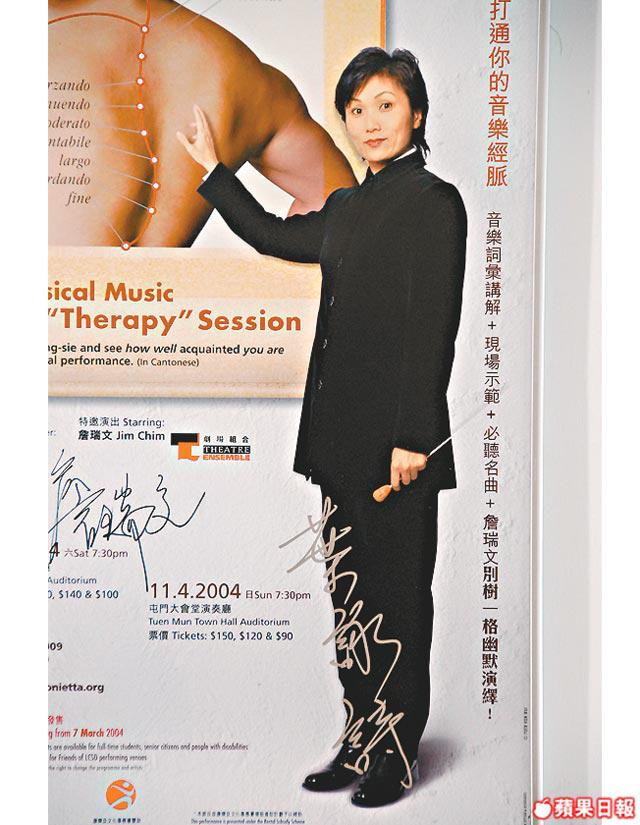

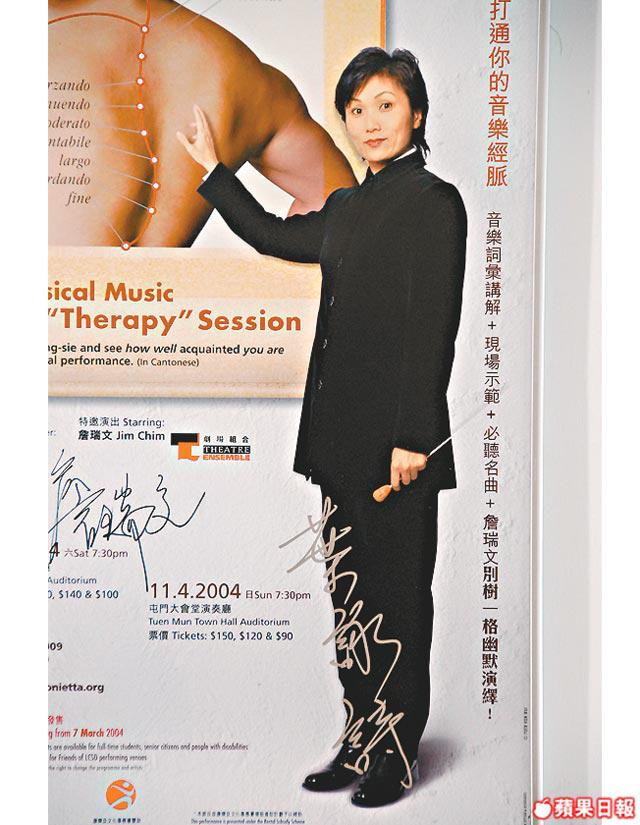

「對於成年人來說,你講明我是來教你的,他們就不來看了。」於是得包裝一下,去年與麥兜的晚上叫《古典音樂小計劃》,詹瑞文的《棟篤交響Show》大家當作是娛樂搞笑騷?葉詠詩也樂於接受,因為這糖衣教育是葉校長精心調配,讓你不知不覺像汽水一樣,甜甜的就喝進肚子裏,有益又大受歡迎,「與阿Jim全新創作節目出來,固然比較花時間、傷腦筋。但反應好,我們後來在紅館加開了兩場,你知道嗎?一場紅館座位就等於平日八晚演出。紅館會不會不適合古典音樂演奏?你講得對,因此我們在新加坡請來了音響設計師,效果可以接受啦。」對於也緊張政府資助數目的她來說,票房收入當然重要。

人要成功,總得知悉局限。「我們樂團人數比較少(56人,而香港管弦響樂團是80-90人),演奏不了很大型,像馬勒的交響樂,但比較彈性,只用十多人演出都得。」知局限,還要變通。找合作對象,你話好我信你,所以也信佢(訪問葉詠詩時她還沒有與恭碩良同台演出過,她坦言是相信駐團藝術家伍卓賢。)要教育不解音樂的觀眾,紆尊降貴開音樂幼兒班,陪你癲。「我聽不聽流行曲?也聽,細個家裏會聽Carpenters。現在聽比較靜態的,大都是因為工作關係才聽,例如去年與張信哲合作,總得把他的唱片都聽過吧。」這樣說夠坦白了,「有時聽到很難聽的,就把收音機關掉好了。流行曲還是舊的比較好聽。」

對於不會看側田的記者來說,小交比香港管弦樂團大膽,更「唔知佢玩乜」。Cross詹瑞文?算是音樂會嗎?竟然大賣?3月Cross恭碩良,聽起來更難有票房保證,卻又錯了。「廣告一出我們已賣出了九成票,反應好好。其實今次合作不同,不帶教育性。除了教育,我們也希望多演奏本地音樂家作品,而且是21世紀的作品。」於是選曲主打是伍卓賢新作《飛》。

她明言,目前的古典世界主要還在彈奏着百多二百年前的名曲,「古典音樂到了20世紀,進展得好快,作曲家多作實驗,但觀眾的耳朵未必跟得上。」經得起考驗的始終是名曲。那難道三十、五十年後還在彈奏着這些歌嗎?我失望地問,她卻答得樂觀:「這些都是百多年來最好的音樂。我肯定三十年後,貝多芬第五交響曲一定仲演奏緊!」

葉詠詩最重視的音樂教育,本來是自己兒女。父女兩代都是音樂人,本希望兒女接班,最終失望放棄。「𠵱家社會誘惑大好多。當年我學音樂,父母叫我學咪學囉,我們那一代比較薯嘛!吖,唔係,應該話比較單純!哈哈。」都放棄了,葉詠詩談到此事笑得很開懷。但在英國唸預科的兒子,考大學要選科卻又突然選了MusicTechnology。「唉,當年叫極佢都唔係好用功。」

不過學過音樂的孩子,她認為始終與眾不同。「訪問前我搭的士,的士司機竟然問我:阿葉小姐,Rachmaninov有無音樂錄像呢?」一個司機,竟然跟交響樂團音樂總監攀談起古典音樂來,「你諗吓,佢每日坐喺的士開8個鐘頭工,可能都幾苦悶。如果有音樂,世界闊了好多。」「近年覺得香港多咗人學樂器,不過我要強調,學樂器唔等於學音樂噃。如果大家生活中都有音樂,每星期都會去聽演奏會,這會是一個怎樣的城市?」

記者:何兆彬 攝影:譚盈傑