Youdidn'tgetme.Myeyeswereclosed.Itdidn'tcount.

(你沒有打我。我閉上眼睛。看不到的,就不算發生過。) ──米雪兒.威爾登《我閉上眼睛》

我叫方政。為甚麼她不離開呢?大概我永遠也無法明白,或許,因為我是成年的男人吧……

她比我早三個月到這間公司工作,男同事們開初覺得她很神秘,人又不太醜不太美,總是很想和她睡一趟;就是這種不太美又有點身材的女人,反而對她想入非非,覺得容易弄到手嘛。後來大家漸漸討厭她,她不愛與人說話,每天準時6點正離開公司,那管大家的工作只剩下半小時就完成,但每當老闆要大家留通宵,她老是第一個舉手。不過自從發生了那件事後,男同事們就由討厭她,變成害怕她了。

自從發生了那件事後,男同事們就由討厭她,變成害怕她了。

那件事,我也是道聽塗說得知的。有一位同事把她弄到手了,那夜約了她吃晚飯。大家也急着想知道她是否那種床上狂野的女人,翌日很早就回到公司打探。可惜,那位同事沒有回來,只託人拿了一封辭職信給老闆,甚麼也沒有解釋。眾人看着她那朝淡淡然地步進辦公室,自此以後,再沒有人敢惹她了。

以上一切都發生在我到這公司上班前的三個月內,到我上工之時,大家已到達害怕她的地步了。我對她沒甚麼恐懼感,也許因為我在發生「那件事」之後才加入公司,感覺就不太深了。

女同事對她的感覺就不同了,沒有所謂想上她、討厭她、害怕她之分;她們,打從一開始就一直討厭她。某位女同事跟我說,一個時常躲到廁所補妝,6點準時收工,上班時間打瞌睡的女人,請到旺角一樓上班!噢!還有,她的香水很臭!

***

公司後面有一個小花園,名字太誇了,其實只不過是一個百呎不到的荒廢角落。平時很少人會踏足那裏,尤其是夏天,太多蚊了。我不害怕蚊,牠們從來不咬我,可能因為我住村屋,蚊子漸漸以為我的皮膚是樹皮了。我特別愛到那裏抽煙;沒有人看到嘛。我記得自己第一次恐懼她,就是在這小花園。

那天下午,我偷偷到小花園抽煙,煙還未點,就看見她的背影。當時她背向我,正在做一個很奇怪的動作:脫掉一件毛衣。奇怪的地方是,她的動作很緩慢,就像有一個隱形人與她鬥力一樣……而且,她在發出一種很低微、間斷的笑聲。呀、咦、呀!我第一個感覺就是害怕,此時她轉身看到我;這還是我首次與她四目交投,她的眼神看來很痛苦。而這,更讓我害怕。

她在發出一種很低微、間斷的笑聲。

我沒有跟同事們說出這件事,說出來,好像顯得很愚笨。有次我和幾個同事踢足球,他們說起她的時候,已開始拿眾人對她的畏懼作笑柄了,我知道,小花園的事,我更加不能說出來。

我的希望如各人一樣:求神拜佛她早點離開公司。直至一次,我嗅到她。

那天她站在我後面排隊用影印機,她與我站得多麼近,我從她身上嗅到一股淡淡的氣味;一種很熟悉,卻又說不出是甚麼的味道……是甚麼氣味呢?我想了很久很久,此事已到達困擾我的地步。我有意無意走近她,她的確有那股氣味!雖不是天天有,但我在往後至少嗅到過兩次。

某天,我踢足球的時候,終於想起是甚麼氣味了!是藥膏的氣味!還要是我用的牌子!一種扭傷用按摩膏的氣味!

一秒之間,我把某些事情串連了。

就在辨認出那股氣味之後,一秒之間,我把某些事情串連了。至少我肯定,那天她在小花園脫毛衣的時候,她不是在笑,而是在發出低微、痛楚的呻吟聲──脫毛衣這動作,對那天的她而言,是太艱難了。

***

我解釋不到自己為甚麼這樣做,但我還是做了:買了一支藥膏,放在她案頭。她回到位子時看到藥膏,顯得很慌張,一陣內疚之情湧上我心頭,我決定上前承認,那是我送她的。她看定我,惶恐的表情在一剎間變成感激之情,低聲說了一句:多謝你。

「恕我多事,我只想知道一件事,請問是你在傷害自己,還是有人在傷害你?」

她的雙眼迷惘了好一會。「無論如何,我可以請你吃飯嗎?沒有甚麼的。就只是想感謝你。」

「你說今晚?」

「不不不!不要吃晚飯!讓他知道我跟人吃晚飯,他又像上次一樣恐嚇人要上門到公司尋仇就不好了!午飯吧,午飯吧……」

那一頓午飯,我們並沒有說過甚麼。她只在言語間提過她的丈夫6時下班。除此之外,我們真的沒說過甚麼。

吃午飯時我一直在想,她不是到廁所補妝,而是很勤力地為傷補上遮瑕膏嗎?6時要走,是怕丈夫來接她下班,萬一大家知道她有一個這樣的丈夫就不好了嗎?要不就最好自願舉手通宵工作,這就可以度過安靜的一夜嗎?他有試過在街上打她嗎?是因為晚上受煎熬,上班就打瞌睡嗎?一個女人怎麼會把一切掩飾得這樣好?是否被訓練到單看傷口的種類,就已經知道應該用甚麼顏色的化妝品遮蓋?每當有人在看着自己,就會想起別人知道了自己的事而感到驚慌嗎?

我只知道,她身上的氣味,不是香水。

後記

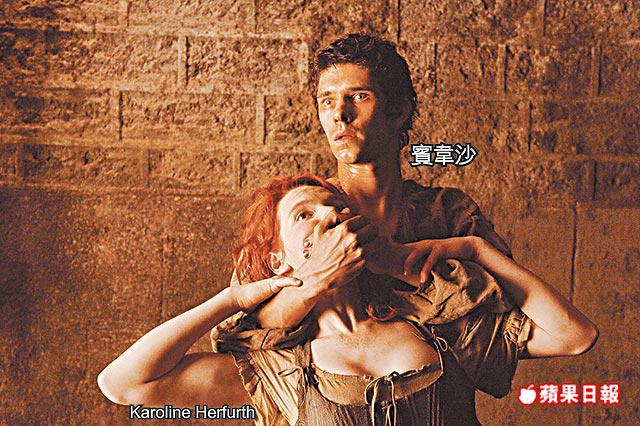

情人節過了,中國新年又來了,我的願望很幼稚,希望多些人意識到環保、這個夏天不要太熱、世上少點曱甴,以及家庭暴力。不論是肉體暴力、性暴力,還是精神暴力。報章每天在報道家庭暴力的故事,我也見過被身邊人殘待的人,他們真的可以掩飾得非常好,甚至漸進入慣性的狀態。詳情可以讀讀米雪兒.威爾登著的《我閉上眼睛》,那種陰影可以長達一生,縱使下手的和被虐的,也以為明天就會沒有事。沒有一樣東西恐怖得過殘待自己的家人了。

撰文:卓韻芝

電郵:[email protected]

此欄逢星期六刊出