繼04年的《玉觀音》後,許鞍華又讓觀眾久等了三年。第二度改編內地小說,與編劇李檣合作拍成《姨媽的後現代生活》,還鐵定於三‧八婦女節上映。電影中由斯琴高娃演的姨媽確是零舍不同,她操得一口流利英語,一拿手京劇。她雖吝嗇,卻又敢為周潤發演的「老白臉」騙子獻財。這套反映中國當代生活的現實主義題材的電影,似是《女人四十》的延續,舞台由香港移到上海,40歲女人換成50多歲阿嬸……

記者:梁俊鵬、黃潔蓮

攝影:陳陶鈞

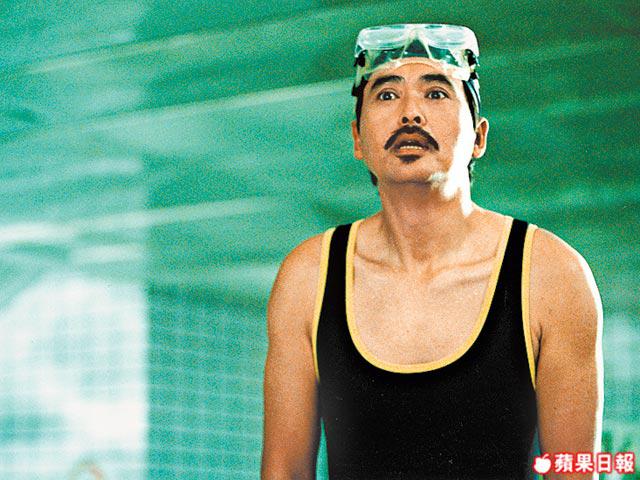

《姨媽的後現代生活》去年已在多倫多舉行全球首映,然而香港的觀眾就只是聞風不見影,知道周潤發不再演英雄豪俠,而是演一位小混混,還與斯琴高娃發展一段姊弟戀。難得的是,雖然這是一套完完全全很中國的電影,講述中國老百姓平凡的生活,但故事發生在上海這急速蛻變的社會,與香港也有幾分相似。尤其它以喜劇形式出現,更易使香港觀眾接受。

李檣:姨媽勢成形容詞

姨媽的角色是李檣朋友筆下的一個角色,李檣就是愛上了這個人物,然後就編成了《姨媽的後現代生活》。「這是一個樂極生悲的故事,每當斯琴高娃快樂的時候,就會經歷悲傷,像她遇到周潤發這個小混混,曾有過段開心日子,但後來周潤發騙財後離她而去,試片時很多人看到哭了出來。姨媽是挺人情、人性的角色,女孩子會說:『啊!我的姨媽來了』來表示月事的來臨。姨媽的生命中很卡通、很可笑,亦很荒誕,她的不服輸、不認老、害怕過時是很多人的影子,所以很多人看後都覺得感慨。其實在我們身邊有很多『姨媽』的例子,你也許會發現你的媽媽越老越古怪,總是做些怪行。許鞍華也是一個姨媽,我在香港機場也碰到很多姨媽,不但是女人,男人也很姨媽。姨媽日後將不是名詞,而是一個形容詞,有些人甚至會自認『我很姨媽』。姨媽是喚起我對他們的卑微感,這是一個很易看得懂的故事,連農村的人也會看懂。」

許鞍華:不是女人六十

李檣叫了許鞍華一聲姨媽。她不反對,在她心中,姨媽這種角色古今中外也有,甚至姨媽只是一種性格:「我也像姨媽,我都叫大學畢業,我也好強,充滿理想主義。」多得自己的「姨媽性格」,許鞍華將半個自己投射在大銀幕上。95年,許鞍華40多歲,就拍了《女人四十》,事隔10多年,又出了這套《姨媽的後現代生活》,姨媽50多歲,難不成是《女人六十》?許鞍華的答案是否定的:「兩部是完全不同的電影,《女人四十》由一個中年女人的角度出發,寫她遇到的問題。然而《姨媽的後現代生活》中,觀眾看到的不只是一個5、60歲女人的生活,而是可看到人生的整個橫切面。難得的是李檣對人生的看法很tough,寫得悲涼,一個單身女人,刻意營造出自己很幸福的形象,最後落得一無所有。這故事有着一定的普遍性,觀眾一定不止看一個中年女人這麼簡單。」或許,許鞍華與姨媽最不像的地方,就是吝嗇這一點。

《姨媽》率先睇

滿布階級的社會真相

或許是筆者多疑,總覺得電影的議題不止那麼少。想到既要反映中國社會的現象,至少也要提到中國人的傳統階級觀念。要看出這些位置不難。先由姨媽的鄰居說起,這位太太甫出場就擺出一副暴發戶的姿態,在衣服色彩上極其講究,就連家貓都要穿得浮誇,目的是營造一個富貴的形象。另一邊廂,飾姨媽女兒的趙薇給誤認為洛杉磯留學回來,就受到高人一等的對待……相信這些情節,對香港觀眾來說就走得遠了一點,若反映20年前的香港,或還說得通。許鞍華也說自己沒刻意去描寫這類階級觀念:「姨媽一個女人由鄉下到大城市,都市人難免有排外的感覺。」她認為自己不是擅於講這類問題的導演,這次真的是筆者的疑心太大了。

邊看邊罵的怪現象

許鞍華說很難為這部電影歸類,只能說是介乎處境喜劇與悲劇之間。兩個元素本是相對,卻又出現在同一電影中:「我不敢說這是藝術片,因為我都不能保證自己有能力拍得好藝術片。」而對李檣來說,他把《姨》定位為「商業文藝片」,既想像商業片那樣受大眾歡迎,亦想像文藝片那樣打動人心,結果看試片後,有些是笑到碌地的幽默,亦有一些令人反思的問題,片末一幕斯琴高娃孤獨地吃飯,也令觀眾感受到她的晚景淒涼,誠然是一部笑中有淚的電影。

在這幾年,香港影圈幾乎被「無間道式」卧底片橫行之時,更顯得《姨》的雋永。「香港很多同類型影片,像幾年前《無間道》賣座,商人覺得這似乎是銷得的商品,但不是所有熱銷的產品都暢銷。一是開拍續集潮,因為預計續集已有八成收視,既保得住票房,哪有人敢兵行險着。這問題不但是發生在香港的影圈,在美國荷李活也有相同問題,我也希望將來電影的類型有更多新力量。」許鞍華同樣視續集的效應如洪水猛獸,要一套新電影打入市場,要過的難關很大:「觀眾甚至比電檢處更厲害!一部電影過得到觀眾的第一關,續集就很放心可以較易過關。」

令李檣大惑不解的是人人都買票看的電影,看後又大彈不好。「就像《黃金甲》一樣,很多人爭相去看,看完就罵,罵歸罵,還是有很多人要去看,這是一個很奇怪的現象。」近年張藝謀導演的戲都被國內網民批評得體無完膚,說是拍給洋人看的中國片。我說是否「希望越大、失望越大」,他說是一種排擠。

寫作要先談戀愛

李檣首次擔任電影《孔雀》的編劇便得到柏林電影節銀熊獎最佳編劇,很多人得了一次獎,就會按着獲獎為目標來製作電影,對李檣來說,得獎後沒有改變創作風格,還是會以故事性為主,「若果只是為了某個目的例如是得獎才寫故事,那就很痛苦了。就跟結婚一樣,若果只是想得到樓房、汽車,不是因為愛而結婚,效果雷同。應該先談戀愛,再談結婚。得獎我當是中了六合彩一樣高興,完全是靠運氣。當初開拍這套戲不久,因某些原因停了下來;後來換了顧長衛導演,才完成了這部電影。」李檣說得獎後有如禾田被割完麥子一樣荒涼,要重新施肥、播種,才可有另一次豐收。

編劇中港不同

香港跟國內的劇很一體,沒多大分別。不過對於首次跟國內編劇及班底合作的許鞍華來說,導演的角色有少許不同:「國內個別導演甚麼也要handle,像極一個大爺。反而自己的身份就沒多大分別。」話雖如此,在香港拍30個工作天的已是大製作,每天拍攝15-20個鏡頭,在國內可只拍攝5-10個鏡頭,整套《姨》一拍就拍了3個月,太長太累了!