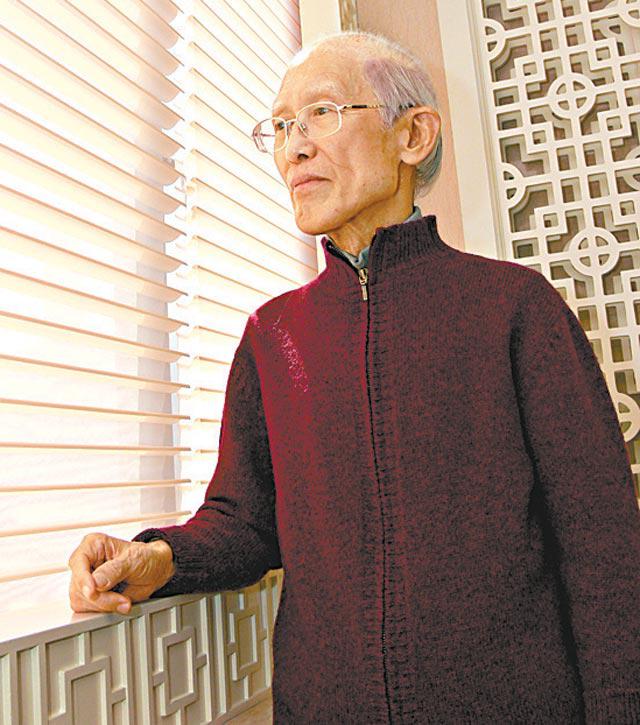

中國當代作家、詩人余光中因《桃花扇》的關係而訪港,雖年近八十,銀髮一頭,消瘦身影,還要應付一連兩日的座談會,仍然中氣十足。他曾說過演講不難,三分學識七分口才,說話溫文爾雅,這一刻完全體現了他的風趣幽默,牽動着聽眾的情緒,把那種說教的詩論變得生動有趣。

在高雄過着退休生活的余光中,曾撰寫一篇《我是余光中的秘書》的散文,因為每天有四分三的時間都花在處理自己的事務,「我的工作都是秘書做的事情,但我的稿酬又負擔不起聘請一個秘書,餘下的四分一時間,就是寫作和看電視連續劇,最近迷上了看大陸的連續劇《貞觀之治》,看唐朝的改革。電影方面也有看《巴別塔》,反而戲曲在台灣不是十分流行,這次為了《桃花扇》而跑到北京、香港來看戲。」

除了看戲,寫詩、散文、評論及翻譯等一向是余光中的心靈四度空間,最近因台灣教育部長杜正勝的言論,又令他多了批評。杜正勝先有「刪減文言文」政策,後有他維護陳水扁誤用「罄竹難書」來「讚揚」一班在海灘撿垃圾的義工;再有近日掀起兩岸三地修改中學歷史教科書的爭論,把國父「除名」,起「義」變起「事」。他曾在《明報》撰寫批評的文章,每有傳媒找他彈劾杜正勝,他說這是另一次文化大革命。「在中學教歷史科的老師最痛苦,他們不能反抗,但我可以批評他,他的教育部長之位只能做到2008年,但我是一個詩人,我可以名留一千年,我可以贏他。」他說有些激進份子甚至動議把台灣地圖180度的扭轉,把中國本來在台灣之上變為在台灣之下。「有些事實是改不了的,絕不能把位處南半球的澳洲變為北半球吧!」

這次的杜正勝爭議,相比起70年代,他發表了有「血滴子」之稱的《狼來了》一文,來批評台灣左翼作家陳映真、尉天驄、王拓等人,手法已溫和得多。據說當年的陳映真被他批得很慘,如今談起往事,他以四両撥千斤的手法,把與陳映真之間的爭拗輕輕帶過,只說他病重,不便再談。

昔日批共,但近年他在大陸走紅,一篇《鄉愁》連溫總也來朗讀,令他在大陸人氣急升,一年到大陸六七次,連教科書也有收錄他的散文、詩作教材。李敖罵他:「過去反共,現在跑回中國大陸到處招搖」,他只輕描淡寫地說:「大陸也在改變,現在跟以前可不一樣,大陸作家也跑到台灣去,也不能說他們是反共。」

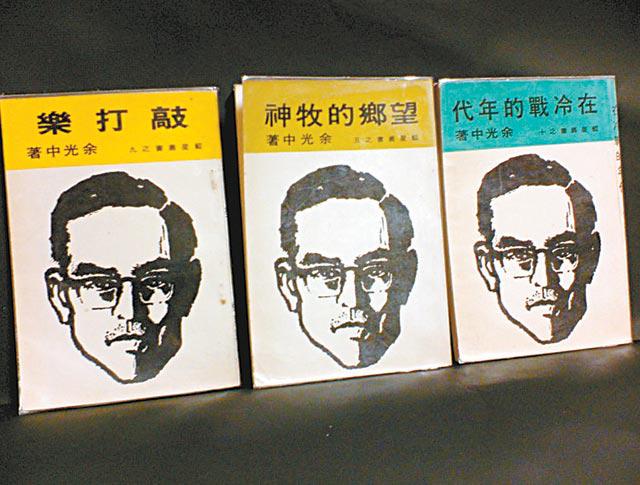

有「文藝的多妻主義者」之稱的余光中曾說:「大陸是母親、台灣是妻子、香港是情人、歐洲是外遇。」他作品風格的多變,大抵是因他出生於中國、成長於台灣、任教於香港、赴歐美進修,受四地文化的影響所致。對他來說,寫了這麼多年,變化是在所不免。亦有人說他在創作上是「浪子回頭」,來比喻他80年代筆觸回到那片大陸上,對鄉土文學由反對變為支持的情懷。他說在60年代時已經「浪子回頭」,他說隨着年紀漸長,對懷鄉之情日重,一首《鄉愁》道盡了他對大陸的情結,他在台北廈門街舊居內,僅用了20分鐘便寫出來。台灣歌手楊弦更把《鄉愁》、《鄉愁四韻》、《民歌》等多首詩譜曲傳唱,並於大陸流行一時,他說成是現代化運動。他說那時代的詩歌,很受搖滾樂影響,很容易就被人譜上樂曲了。

說到底,也顯示了余光中在創作上的彈性,他說過現代散文講究彈性、質料和密度。彈性就是指在文章中可用一些歐化、文言文、方言、俚語,像他翻譯在港上演的王爾德名劇《不可兒戲》,就把「嬰兒」譯為「蘇蝦仔」。以前都說是「戲迷」、「歌迷」,近年流行說「粉絲」,余光中也曾發表散文《粉絲與知音》。Fan來自Fanatic一字,意思是狂熱份子。但余光中說喜歡他的,大都是知音,「我也希望可以有粉絲,因為在數量上粉絲會較知音為多,而且也較瘋狂。粉絲雖然好吃,但也涼得快。你看米高積遜曾經有很多粉絲,但神話已破滅了。」聽他一席話,我相信「迷」他的「粉絲」很快便會變為「知音」。

記者:黃潔蓮