不說大概沒有人知道──07年是中國現代戲劇100年。其實講了又有幾多人關心?你上一次掏鈔票,入場看話劇是幾時?

訪問倪秉郎的那一天,石琪剛好在《明報》寫道:「我收到2006全港各劇團上演的劇目名單,約有二百二十齣......二百多齣舞台劇,大多數我沒有看。」連專業評論人都看得不多,市民大眾又看得幾多?資深舞台劇演員倪秉郎:「全香港話劇迷大概只可以坐滿十場演藝學院吧,即係得萬零人。」演藝學院座位共1,181個,其實已太多。「最佳人數是400多500人一場,這個數目,票價自然不會便宜。90年代麥秋搞中天劇團,曾找來吳鎮宇、李婉華等演員演出,起初大家都以為有得做,做下來才發覺成本唔輕,如果收$400一張票,你願意付嗎?$400看劉德華演唱會你會願意,但$400看舞台劇,除非請來劉德華演吧!」

「陳寶珠可以吸引平日不看話劇的人進場,可以開幾十場。」但她是陳寶珠,而那些看的,也是寶珠迷,不是話劇迷。

看的人不多,靠演話劇維生的自然更少,選擇這條路的都是狂熱分子,「商業劇團好難生存。」倪秉郎曾停薪留職到三藩市諗戲劇,一去3年,愛一樣事物愛得如此濃烈,都只選擇做個業餘演員。「所以我話自己係逃兵,我已經沒有演戲4年了。」但依然熱愛,又與戲劇界人熟稔,他選擇了用另一個方法參與,表揚這些藝術工作者,現任香港電台電視部監製/項目統籌的他,構思、製作了一系列十集的《戲魅人生》(逢星期日晚播),他說:「本來想介紹中國戲劇100年,但太久遠的話劇只能找到照片,於是改為介紹香港劇界人物。拍出來,自己看完第一集,都真係忍唔住流馬尿!點解有啲人咁投入做創作、做藝術㗎!相比之下,自己真係好似背棄咗理想咁。」

他也投入過,曾放下工作到美國讀3年戲劇,但不諱言做足保障,「好坦白,香港電台讓我停薪留職,有3年時間讀,當然揀自己的興趣來讀啦。」留美期間,躲在美國郊區校園裏,沉溺在戲劇世界,學戲劇理論、讀舞台監督,只偶爾從逾期報紙接觸香港。「從前演戲打天才波,讀完再演多了點信心。更重要的是,讀完熟知每一個製作部份,知道要Respect每一個工作人員。」自此視野不一樣,要求自然也不再一樣,戲不隨便演。「唔想玩玩吓。」

97年他曾移民加拿大,加國出名悶,3年間竟然一齣戲都沒演過,「加拿大好多業餘劇迷,叫我一齊搞,但嗰啲劇都係拍畀移咗民、無事做、想睇吓明星的阿太睇,唔夠認真。」

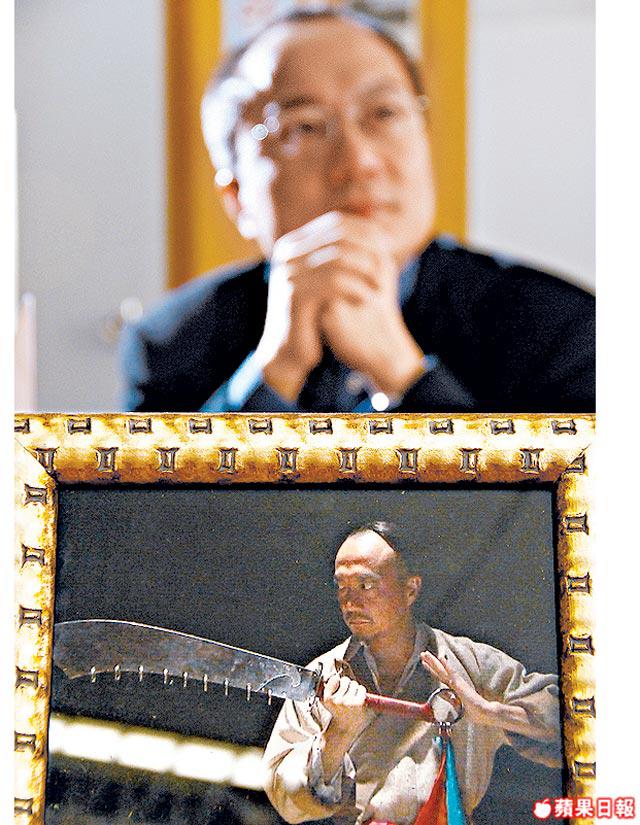

這段時間,他寧願勤練太極。「迷上太極也是近年無演戲的原因之一。」但原來學呀學又同戲劇有關。50、60年代,一些大師如葛洛托斯基(JerzyMarianGrotowski)、方法演技學校也有課程是教導太極的。兩者都是高度集中,但同時又放鬆,練拳時你會進入一個好『濃』的特殊精神狀態──打拳時靈魂似乎化作另一個人似的。演戲時也有類近精神狀態,我不再是倪秉郎,我已化作大刀王五。」近兩年間他更替師傅代筆,寫了關於楊家太極發展史的《拳以載道》,3月出版。

功夫需要時間浸淫。返港後,同朋友辦了個劇社「劇場空間」,似乎漸修成正果,得了兩個舞台劇男主角獎。但也成了心理負擔,學道家功夫,他沒有成了「把手鬆開,擁有一切」的李慕白,他坦言未放得低:「自己攞過獎又驚衰,無獎攞都想有提名吖!自己對角色又有要求;又唔想玩玩吓,香港好多業餘劇團。我好怕演那一種你話你今晚要開會,佢話佢聽日先得閒的戲。」

但業餘就是業餘,喜歡演也惟有如此。他說,不靠資助,很多劇團根本做不下去。無奈。「香港可以出好演員。黃秋生都係讀演藝出身。但現在只有一個詹瑞文(擔得起舞台劇票房)。他加了好多形體、新元素。好多人看詹瑞文是因為好奇心,再加上靠口碑,『吖,呢個人搞乜呢?』」

缺乏巨星──「死因」與其他流行文化一樣。「我們喜歡看周潤發,但原來已經喜歡了三十年。到大陸演員冒起,突然發現有個陳道明,演得不比發哥差。大陸、韓國冒出這麼多好演員,你叫我們怎麼能接受看陳豪、馬德鐘!」

倪秉郎直言,香港早已進入沒有Star的年代。形勢比人強。

作為資深流行曲DJ,作為現今「十大中文金曲選舉統籌」,他坦白得可愛:「十首金曲得幾首好聽。古巨基唱歌係好聽,但對唔住,我覺得佢唔係Star——唔係巨星。」「𠵱家啲歌真係唔好聽。但最後總得選十隻歌出嚟㗎。」

「歌唔好賣,公司自然減製作費,聽講最好賣的唱片只賣4萬隻,唱片公司收番60幾蚊一隻,夾埋得200幾萬,奶粉錢都唔夠啦!」

他講了兩遍:「流行文化在一個城市,必然唔會佔好重要地位。」

最後他淡然的說:「現在,惟有等待一個死後的重生。」

記者:何兆彬 攝影:譚盈傑