維基百科那麼八卦都不能告訴我為甚麼「Bob頭」叫做「Bob頭」?究竟出自何經何典?當然已經問勻了我所認識的髮型界達人了,總之Bob頭就是Bob頭,如果你嫌娘不想叫它「冬菇裝」,就只能叫它Bob頭。而我甚至不能肯定B-O-B是不是它的正確串法,也只能向世上所有的「卜」與「波比」們借用一下名字了。

更難以解釋的是:為甚麼好像每個女人一生都起碼要剪一次Bob頭呢?

並不是人人合用的萬應解藥,也不保證用家面口與髮型本身一定「相得益彰」,或後生十年,事實上就有些人梳了這個頭更顯老(彰就係彰,不過是「欲蓋彌彰」),為甚麼女人們總是前仆後繼,懷着披婚紗的決心,排着隊衝過去以「一生點都試一次」為己任,彷彿心口有個「勇」字,不,頭殼頂有個「勇」字才是。

只因為「十個總有一個」的成功例子吧,確有人是冬菇得好看得到派彩的,於是累了另外那九位投注者。其餘那十分之九也許不一定是梳得「核突」那麼嚴重,但Bob頭本身太強烈了,很多時候反而會將梳者的面孔「食咗」,如果你本身的性格沒那麼鮮明的話,人家只記得你的髮型不記得你,也算是「喧賓奪主」的一種成語新解。

黨委名單

死忠於菌類植物造型的「Bob頭黨」,動機反而易理解,要在潮流界名氣界立足,trademark是很重要的手段,十年如一日戴着同一頂頭盔,當然是一種日子有功的印象打樁法,死唔轉髮型,終於唔認得都睇到你認得。古今黨委名單,隨手可以列出一大張:

1.川久保玲(CommeDesGarcons創辦人):想自由自在逛原宿又避開狗仔隊追拍其實很容易,只要梳個髻,保證無人認得,認得都唔敢肯定。

2.山口小夜子(30年前「資生堂」的imagegirl);那個年代,她和她的齊蔭頭,就代表了「日本」。

3.AnnaWintour(美國版《Vogue》主編):以「剪Bob頭的惡魔」為書名恐怕不賣錢,所以被迫「穿Prada」。

4.林亞珍(70年代電視喜劇角色):就算沒有張栢芝在《鬼馬狂想曲》內的再生版,仍然是本地冬菇頭的代名詞,現年十幾歲的人即使沒真的看過林亞珍電視劇,也知誰是「林亞珍」。

5.李樂詩(香港首位登陸南極的女探險家):對不起,如果不是她那個Bob頭,可能我dayone已經不會認得這個人。

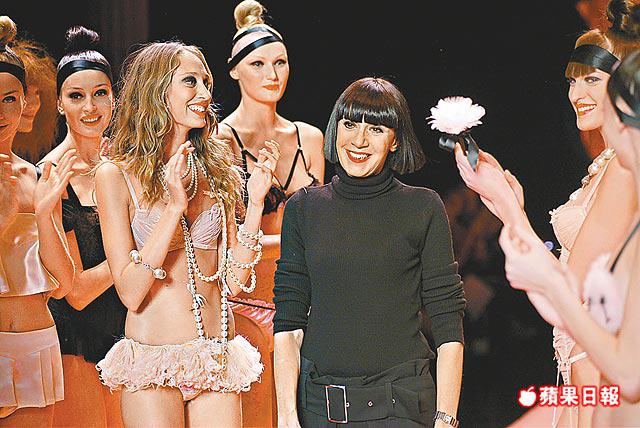

6.ChantalThomas(法裔時裝設計師):還記得她嗎?她的logo就是用她的冬菇頭設計的。

7.草菇(日本動漫《IQ博士》角色):你看,髮型多重要,小茜和山吹老師有那麼深入民心嗎?

不數下去了,否則八両金會問「點解我冇份?」

或者只是我多心,這批永遠的冬菇裝可能不是想靠髮型建立形象,可能只是為了省時。一早起來,用不着揀髮型,也用不着花太長時間set頭才出得街,人生起碼襟用四十分一,這一點好處在我自己被迫skinhead之後很能體會,換一個角度說,Bob頭也許是「另一種光頭」。

變種特菇

這陣子Bob頭回來了,造就了名模PatriciaSchmid事業上的stardome,在DiorHomme07春夏系列中連男人都要頭頂湯碗,難怪很多等待一生一次的女性,冬菇空群而出,就算不是全Bob,也要剪個有volume的齊蔭,像北京王菲小姐久休露面的那個「水母裝」。

關於女人們這種齊蔭情結,正當不知如何解釋之際,我想起月前在李克勤的婚宴上遇見久違的陳慧嫻,談起她近年歌唱事業並非最順利,為甚麼不轉行過過另一種生活海闊天空?她直截了當地講了兩個字:「戀棧!」為甚麼戀棧?「既然還有能力,為甚麼不戀棧?」

在上星期港台《十大中文金曲》頒獎禮上,看到陳慧嫻那個讓她年輕了10年有多的Lolita式齊蔭頭,忽然明白為甚麼大家都不捨地梳這種少女味的Bob頭、或Bob頭的變種,只因「戀棧」。

戀棧當然不是罪,知道自己還在戀棧,我甚至覺得是種難得的清醒,與及值得尊敬的人生動力。

本周補飛:開場白當然是為了製造效果,其實有上網做資料搜集,Bob頭之起源:據說是1915年美國著名ball場舞者兼默片演員IreneCastle因為貪方便,將頭髮剪成onelength而始創的,所以最元祖的Bob頭又稱「CastleBob」。

Textby黃偉文