26至31歲是足、籃球員高峰期,在此年齡理應奮力在場上爭取更大成就,可惜他們卻要分心為眼前及退役後的生活謀後路。

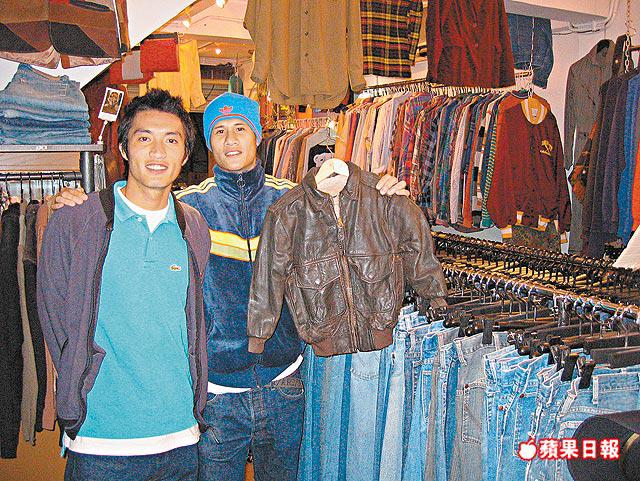

效力南華的黃鎮宇、晨曦的朱兆基及前二合球員冼嘉裕(現已離開球圈),兩年前合資20多萬元在澳門經營古着店,他們坦言做生意是為將來鋪路。黃鎮宇說:「冇傷冇病,踢到16、7年已不錯,只是當職業球員收入確實偏低,又冇保障,球員學歷普遍不高,踢到26、7歲就一定要諗將來。」

教波是其一出路

踢波除有基本薪酬,還有獎金,黃鎮宇效力的南華今年成績不俗,獎金較豐厚,加上數年來代表港隊又有額外收入,總算有點積蓄,便與朱兆基及冼嘉裕嘗試到經營成本較低的澳門創業,「現在不用踢波便會在澳門睇舖,學做生意。」

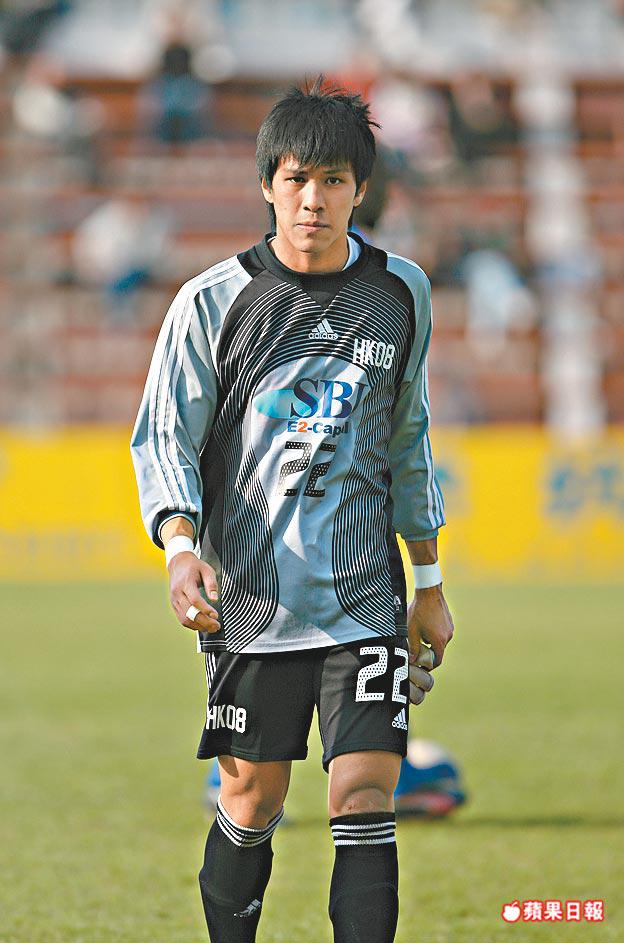

港隊中場朱兆基以「諷刺」來形容本地球員收入,因他初出道時月薪比現在還多:「6年前二合決定退出甲組時,我認真考慮過是否放棄,但最終選擇轉會到半職業的花花,之後獲晨曦招手,但經歷過這些,令我明白到要早點為將來打算。」前港隊門將高志超近季在傑志擔任第3號門將,平日除參與操練外,還會參與球隊的行政、公關以及球會青訓;因為作為過來人的他深知,本地球員必須盡早作好打算,以免「老大徒傷悲」,教波是其一出路。

此外,籃球在本港始終不屬職業運動,效力永倫的吳華鋒已作好打算,目前是元朗伯裘書院體育教師的他說:「平日比賽只得$50車馬費,比賽後老闆雖然請食飯或間中請去旅行,但我只能當打波是興趣;為了生計,教書收入才是我的正職。」