多哈亞運滑浪風帆金牌得主陳敬然,上月在亞運後「呻窮」,每月只領4,000港元津貼難以餬口。運動員為港爭取榮譽,踏下頒獎台後,卻面對資助不足,要為生活頻撲,究竟香港運動員如何面對這困局?〈體壇放大鏡〉將一連3期深入探討這個問題。今期我們搜集一些個案,發現他們背後付出的努力訓練,似乎都被忽視了。記者、攝影:徐嘉華

不合理個案─李嘉文(划艇)

月薪約$5,500(亞運單人艇銀牌、20歲、中五畢業、4年全職運動員)

李嘉文認為薪酬與付出(指訓練)不相稱,她說:「我覺得資助方面太看重成績,其實每日付出的練習,無論是時間或者努力,與得到的資助都不成比例。如果不是當運動員,以我中五學歷,我想可以賺得比現在多;只是划艇帶來的成功感不是每份工作都得到的,平時惟有慳儉一點。」除上月亞運外,李嘉文認為代表作是03年奪亞青冠軍及世青第5名。

不合理個案─郭灝霆(單車)

月薪約$1,800(06亞青捕捉賽第2名、記分賽第3、19歲、中五、5個月全職運動員)

02年由「明日之星」入行的郭灝霆,去年8月轉全職,但「工資」少得可憐,正是一眾初轉全職運動員的寫照;他現正拿的「青少年B級」體育資助,每月平均僅800元,再加1,000元每月津貼,總共只得1,800元。他表示:「幸好我們大部份時間在大陸練習或出外比賽,用錢的機會不多,我還將三分一工資給家人。」

不合理個案─麥珮軒(壁球)

月薪約$10,000(亞運壁球女單銅牌、28歲、專科畢業、8年全職運動員)

全職8年的麥珮軒,3年前曾試過因傷交不到成績,又練得不好下,每月只得2,500元津貼,另有體育資助約2,500元;隨後傷癒,去年初奪亞洲賽單打銅牌,「月薪」才初次進入5位數字。她說:「我好好彩沒有家庭負擔,又有教波,否則真的不夠用;試過幾年因傷打得不好,資助又不多,有想過停;但我仍覺得自己可以做得更好,所以堅持到現在。」

不合理個案─葉姵延(羽毛球)

月薪約$5,500(亞運羽毛球女單銀牌、19歲、中四、3年全職運動員)

03年完成中四後立刻轉做全職運動員的葉姵延(黑妹),在今次多哈亞運一鳴驚人前,曾在05年台北衞星賽及06年澳門公開賽分奪第1及第2名。對於資助比預期低,黑妹卻沒有任何投訴:「平時我好少機會用錢(因食宿都在體院),要不就出外比賽,我還年輕,此刻最關注的是繼續打出好成績,成績好,自然會有更好的待遇。」

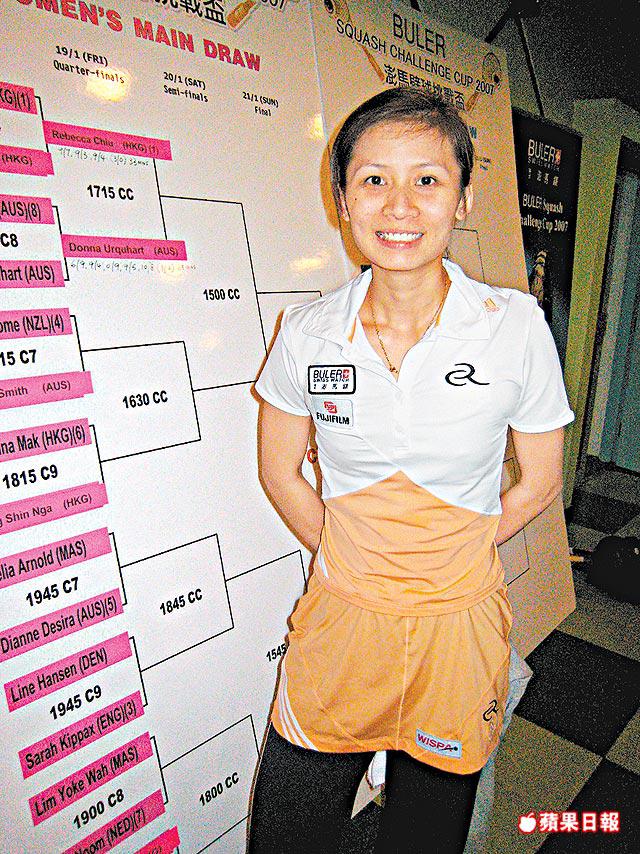

合理個案─趙詠賢(壁球)

月薪約$17,500(亞運壁球女單銀牌、28歲、中大畢業、6年全職運動員)

00年中大體育系畢業後即做全職運動員,憑成績被列為本港精英運動員行列中的精英級別,尤其是02年奪釜山亞運金牌後升上「精英A」待遇,至今未變過;加上贊助商及兼職教波,「小旋風」坦言滿意現狀:「也許我不做運動員,出社會工作也賺到這筆錢,但未必能像現在般做自己喜歡的工作,收入亦算穩定;當然我們的『體育資助』已有很多年未加過,能加多一點,有振奮士氣作用。」

合理個案─張敬煒(單車)

月薪約$9,800(亞運單車記分賽金牌、21歲、中五、4年全職運動員)

現年21歲的張敬煒自言「好彩」,過去兩年都是收「精英B」價錢,自02年中轉全職後,他每年獲70,000元體育資助,每月亦拿到4,000元津貼。他說以自己中五畢業的程度,未必找到同酬的工作:「記得4年前剛入隊,我每月津貼得500元,半年後加到1,000元,世界盃得第4名後就升到2,000元。除了所得金額算不錯外,我做到喜歡的事,日日踩單車,總體覺得開心;這個機制可以逼我們多拿成績,也未嘗不是好事。」