為進入西藏阿里區古格王朝所在的札達土林,繪畫可能是世界上最長的現代水墨畫,畫家林天行自斷三十年煙癮,煙,說戒便戒。

四十三歲的林天行在福州出生,父母是教師,某次跟母親回學校,看到一幅印刷品大受感動,自此立志要當畫家,「那年我只得十三歲,那是畫家李可染的傑作《千岩競秀萬壑爭流》,一看就很興奮,這種興奮感至今仍記憶猶新,這就是藝術的魅力吧。」興奮,驅使他不斷看展覽、收藏印刷品、打書釘去摸索繪畫的路徑,舅父見他認真,帶他拜吳國光為師,「舅父是我的啓蒙者,他沒正式教我執筆繪畫,但教曉了我歷代中國畫家的名字,吳國光老師則教我素描,紮實我的根基。」之後再師從林光、陳挺等學習西洋畫和中國畫,「陳挺老師待我很好,他花三個月帶我遊歷了十一個省,看風土人情,與每省的藝術家交流。記得某展覽館有兩幅畫,我從早看到晚,展館關門了,被人趕也不捨得走,關門一刻我甚至哭了的。」哭還哭,煙還是要抽的,由那時起他的煙癮愈來愈大,「別笑我,我八歲就偷爸爸的煙抽,自己捲煙抽個不亦樂乎。」邊學邊畫,林天行以十八歲之齡入選「福建省美術作品展」,這個展覽頗嚴格,要從一千幅作品挑選出一百幅展覽。他太年輕,其他評委不信作品是他真迹,質疑起來,「這惹怒了也是評委之一的陳挺老師,老師向其他評委說:『不信嗎?明天我就叫他畫幅一模一樣的給你們看。』」

又是文革,兩年後,林天行父親掛得知識分子的牌頭,自不免受批鬥,「父親被同學逮住五花大綁,同學用石頭擲我、用泥沙潑我、用糊爛了的指天椒企圖抹向我眼睛。」不得已來港住荃灣某唐樓,繼續抽煙討生活,「那段日子很苦,我要學習廣東話,當過倉務員、電鍍廠工人、跟車送貨執紙皮箱,試過三個月沒租交。最慘一次,約了到朋友家吃飯,找遍全屋才找到五元,那年頭碎銀彷彿特別矜貴,荃灣往屯門一程巴士二元五角,報紙檔、文具店就是不肯替我找換碎錢,最後我把全副身家五元硬幣投入錢箱,幸好席間有朋友給了我投稿到《新晚報》的一百二十元稿費,才不用由屯門步回荃灣。」

打後,是他抽煙最兇的日子,一九八九年他靠賣畫換回來的有限金錢,往全國最高級藝術學府「北京中央美術學院」深造,畫風漸由傳統山水畫轉移到帶強烈個人風格的現代水墨畫,還在「中國畫研究院」作了首次個人展覽,「那段日子就是畫畫畫,抽煙可帶領我到一個有絕對寧靜的狀態,尤其夜深人靜,一支煙,有助我建構平時想不出的概念、畫面。那時我一日可抽五包紅雙喜,畫廊每個角落都有洗手盆般大的煙灰盅。」至一九九一年在香港藝術中心舉辦了「林天行畫展」展出了《陝北系列》後,他中港兩邊走,每年總有三個月回北京寫生。

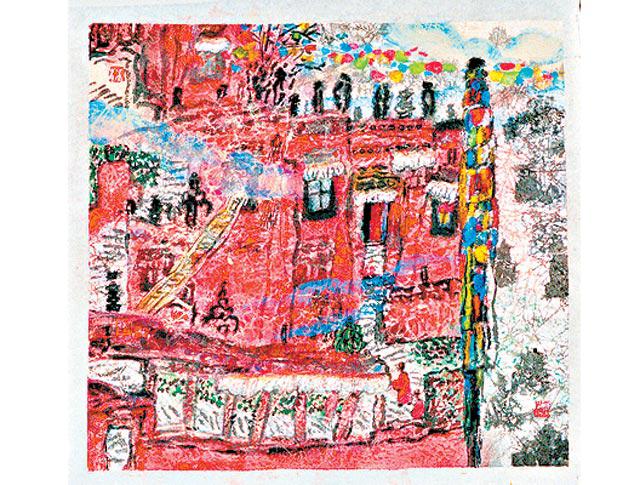

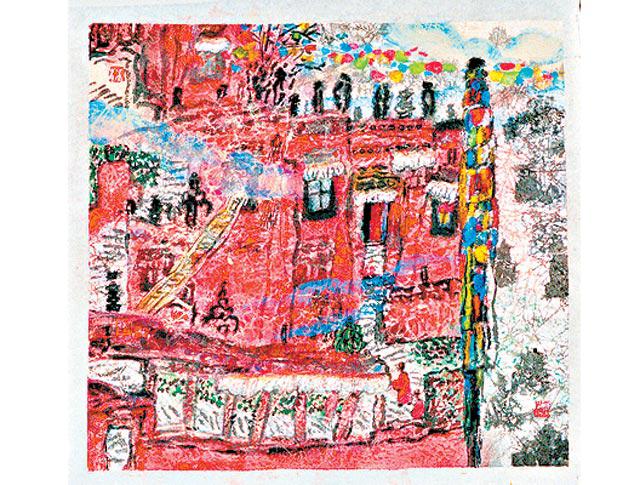

八年前,他應朋友之邀第一次往西藏寫生,一落機即感動,「山無樹,天無風,一團一團的雲嵌在天空,陽光是那麼猛烈,藏人的袍子是那麼奪目,一花一草都是那麼色澤鮮明,好像進入了另一個世界。」放下行李,他就趕着寫生,但稀薄空氣第一日就拖垮了他,「整個人發軟、失聲、頭痛、肚脹,頭愈夜愈痛,忍到第二日去醫院排隊吸氧氣,稍為感覺好了點,又畫過,第二晚,頭又開始痛,截的士往解放軍醫院,哈,醫院關了門,天濛光,求助私人診所,開門的一剎我倒下來了,吸了大半日氧氣才好了點,那時我真有客死異鄉的感覺。」回港,還得了高山後遺症,「感冒兩年未好過,經常鼻塞、全身乏力、背痛、失憶。」但西藏委實吸引,他學瑜伽的同時還決定──戒煙。

「去西藏,心跳會自動加快,所以要強化心臟,所以我戒煙。」林天行抽了三十多年煙,說戒便戒,全因決心完成一幅二十米長的《西藏寫生長卷》,「那時我只想一個問題,三十多年了,我抽煙才有繪畫靈感,戒了煙,我還曉繪畫嗎?」他很快找到答案:「千多年前的大師級畫家也是沒煙抽的,他們也畫到傳頌千年的大作,我為甚麼不可以?」想通了,就自自然然把紅雙喜擲往垃圾桶,至今與煙絕緣。「戒了煙,我的《西藏寫生長卷》才有機會在未來的二月九日開幕的『林天行美術館』展出。」藝術家果然是藝術家,戒煙也藝術過人。

記者:陳漢榮