住在冬暖夏涼的洞穴,飲用來自洞頂的滴水、在洞穴附近種植穀物、飼養牲畜……貴州省紫雲縣水塘鎮塔井村的20戶苗族人家,棲身於海拔1,800多米、接近山頂的洞穴裏,過着隱居生活。這個被國家旅遊局證實為亞洲唯一現存的「穴居部落」,雖然生活清苦,但仍希望下一代能沿襲這種生活方式。

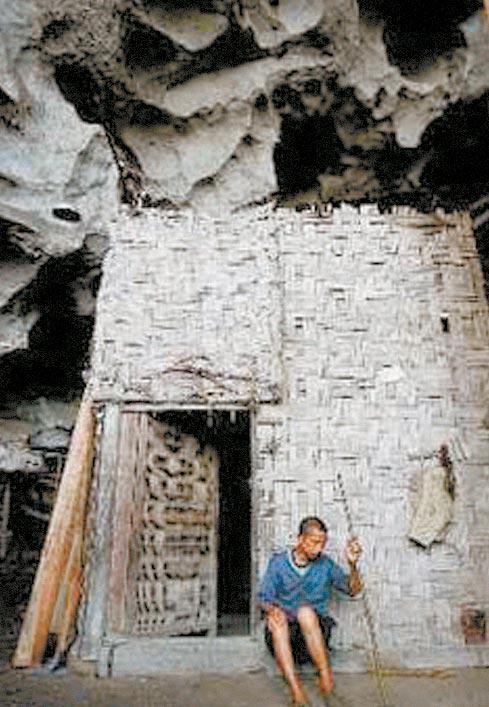

這批苗族人家,在1950年代遷至現居的洞穴,一住就是近60年。洞穴深230米,寬115米,高近50米,冬暖夏涼,建有多間竹製房子、牲畜棚圈和廁所。

他們的起居地沿着洞穴內側圍成半圓,而洞穴最深處是一家小學。洞穴裏,只有50歲以上的婦女還穿着帶有苗族印迹的傳統服裝。一些人家的成員靠外出打工維生,留在家的都忙着從山下運沙石修水窖,以緩解洞內取水困難的危機。

最富家庭有唯一電話

30歲的羅妹要一家,是洞穴裏生活最好、思想最「前衞」的人家。她和丈夫數年前以辛苦養豬賺來的兩萬元,在接近洞口的地方,建了一座兩層樓的木房,內有電視、VCD機、雪櫃、電磁爐及八張客床等,出租給偶爾的探訪者。這是洞內唯一的木房,唯一的初級旅館,也是唯一有電話的人家。

羅妹要沒讀過書,漢語說得斷斷續續,臉上卻露出堅毅:「以前的日子很苦,現在才好些。」她認為洞裏的生活「很好」,不想搬到山下,更希望將來為女兒招個上門女婿。

孩子在洞中小學上課

在洞穴裏的小學讀六年級的王艷,兄妹三人和祖父母一起在洞中生活,父母在廣州打工。今年小學畢業的王艷若要繼續讀書,會到山下的鎮裏,那是她去過的最遠的地方。

當地政府為吸引這個穴居部落遷出,已在不遠的山下修建了新屋,但多數人家不願走出洞穴。他們認為:貴州多雨、山下路滑,洞內不漏雨、洞外潮濕不易儲存柴火,洞內群居安全。不管這些理由是否符合邏輯,這個習慣群居的洞穴部落就是不想搬到山下。北京《新京報》