中環天星碼頭的拆卸,令大眾明白保護「集體回憶」的重要性,政府於日前更公布了近500座具歷史價值的建築物名單,當中部份更是曾在二次大戰期間,協助保衞香港的軍事遺蹟;查實,不少遺蹟早已變身成博物館或被荒廢。今天,大家不如驅車走遍港島,訪尋這些軍事遺蹟,順道憑弔當年為保衞香港而陣亡的軍人。

記者:鄭達基

攝影:楊錦文、黃子偉

模特兒:Brad、Tobey

港島東

海防博物館戰役始末盡知曉

在這次訪尋戰時遺蹟之旅,Brad和Tobey揀選了筲箕灣的香港海防博物館作首站;這裏原是當年英軍鎮守鯉魚門海峽的軍事設施,設有軍營、碉堡及多門大炮。不過,在1941年12月18日晚上,在毗鄰譚公廟登陸的日軍揮軍攻上碉堡,此地亦在當晚宣告失守。

戰後多年,碉堡、炮台、軍營及地道全變成了今天的香港海防博物館;其中由碉堡改建成展覽廳,展出了由鴉片戰爭為首,直至現今駐港解放軍的演變歷程,但他們最感興趣的卻是日治時期展館,內裏不但有展板講述日軍侵港至投降的一段歷史,還展出了日軍服飾及戰俘日記等藏品。

坦克大炮現眼前

離開了展覽廳,二人信步古跡徑,Tobey眼見前方有門大炮,喃喃自語說這是甚麼?此時Brad得戚地答道:「這門是重達12噸的9英寸前裝線膛大炮,要用旁邊的三角支架才可搬動。」滿以為Brad真的如此博學多才,殊不知原來他只是跟着身後的說明牌照稿讀而已,唉……

續往前走,不少曾參與香港保衞戰的坦克、大炮,甚至軍事遺蹟也會逐一呈現;最令人感到欷歔的,可會是一座建於1910年的皇家炮兵營房,在1941年12月18日當晚被日軍猛烈攻擊,守軍最後不敵而被迫撤退,營房也被炸得體無完膚。

小貼士

開放時間:上午10時至下午5時(周四休息)

入場費:成人:$10

*全日制學生、殘疾人士、60歲以上長者$5;4歲以下小童毋須購票,另周三免費入場。

*博物館內設有停車場,每位參觀者可享3小時免費泊車。

查詢:25691500 (香港海防博物館)

地址:香港筲箕灣東喜道175號

港島西

摩星嶺回想守軍慘痛還擊

離開博物館續往西走,來到港島西部的摩星嶺,這處曾是守軍鎮守港島的重點;在1912年建成時,合共有5門大炮被安置於此,但後來在30年代中期,其中2門被移至赤柱炮台,故後來只有3門大炮跟日軍抗衡。

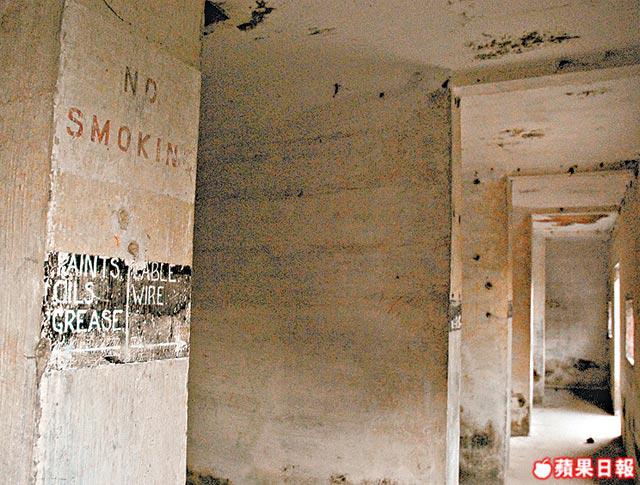

掩蔽體彈痕纍纍

戰事期間,摩星嶺曾受日軍猛烈空襲,不少軍用掩蔽體跟營房皆受嚴重破壞;至今距戰事已過60年,多座射擊指揮部跟掩蔽體仍屹立在山崗之上,就連掃在牆上的保護色油漆還清晰可見,但當二人看見牆身因受襲而出現的彈痕時,不禁想起當年守軍奮力抗戰的情景。

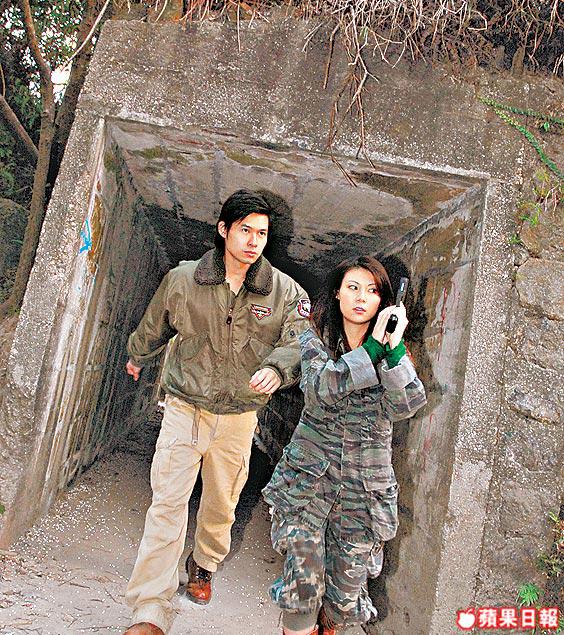

穿過估計用來防避空襲的隧道走到山崗另一端,拾級而上走到一座掩蔽體的屋頂,站在這裏原來可遠眺薄扶林跟南丫島的景色,實令人心曠神怡;可是當他們走回頭路時,才發覺當局已豎立起警告牌,告誡遊人這處危險不宜前進。

小貼士

摩星嶺徑屬單線雙程行車路段,同時有2個彎位屬「手臂彎」,上落斜時務必當心對頭車輛。

港島南

舂坎角半圓炮台惹懷念

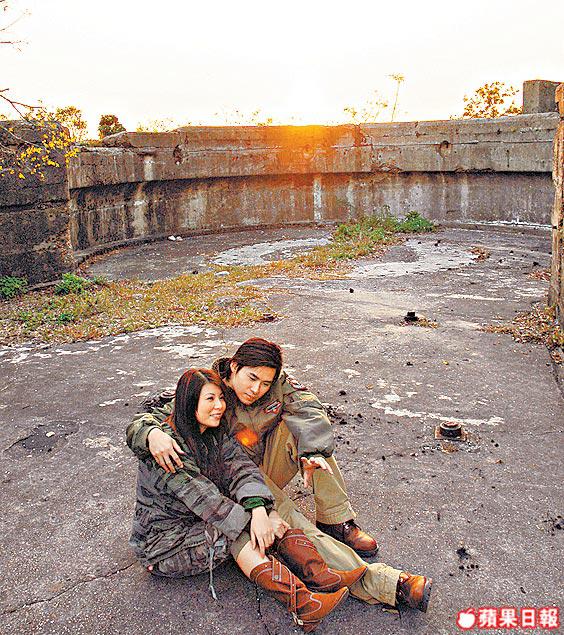

二人開車沿海岸線而行,來到港島南區的舂坎角,為的是到訪全港僅有的半圓形炮台;位於舂磡角道盡頭的炮台,全因當時政府見日本有侵略香港的野心,改變防衞計劃而出現。那個半圓形建築物,其實是用作保護大炮,免受上方炮台開火時被破壞。

隨後二人拾級而下,右旁有一望海小屋,它原來就是炮台的探射燈台,至今仍屹立在此,並變成情侶談心看日落的好地方。

赤柱紀念墳場作敬禮

時近黃昏,行程也快要結束,二人揀選了位於赤柱的軍人墳場作尾站;Tobey突變身專家,娓娓道出這墳場的典故:「赤柱軍人墳場在香港開埠初期早已出現,主要是用來安葬香港駐軍及其家屬,後來關閉了並在1942年重開,以安葬在戰事中死掉的戰俘或平民。現時在墳場內長眠的抗戰勇士共691名,故此我們應向這班勇士敬禮。」

小貼士

前往炮台的舂坎角道屬單線雙程行車,車可泊在炮台旁的空地,但當心手機會跳至漫遊服務。

通往墳場的黃麻角道是雙線雙程行車,車可泊在聖士提反灣旁的咪錶車位,再步行約3分鐘便可;而墳場的開放時間,則為每天上午8時至下午5時。

小知識:1941.12.25香港淪陷

1941年12月8日早上,日軍向啓德機場發動空襲,歷時18天的香港保衞戰正式展開;初時戰場集中在新界,隨後日軍攻陷城門水塘一帶的醉酒灣防線,九龍宣告失守,12月11日守軍司令莫得庇少將領軍撤至港島。隨後與日軍展開隔岸炮戰,港島沿岸地區因此受嚴重破壞,大量軍事設施遭炸毀之餘,不少無辜市民也因此喪命。最後在斷水斷糧下,港督楊慕琦在12月25日黃昏向日軍投降,香港正式淪陷。