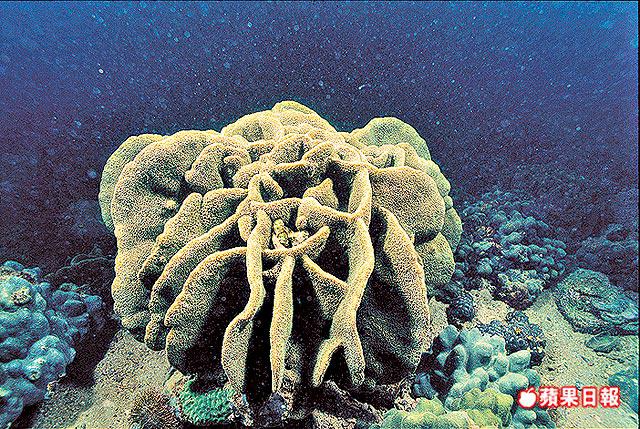

【本報訊】本港海域的珊瑚健康情況持續改善。漁護署最新珊瑚普查結果顯示,珊瑚覆蓋範圍由去年最大的72.5%增加至今年的73.1%,反映珊瑚健康狀況的共生藻數量也明顯增加。

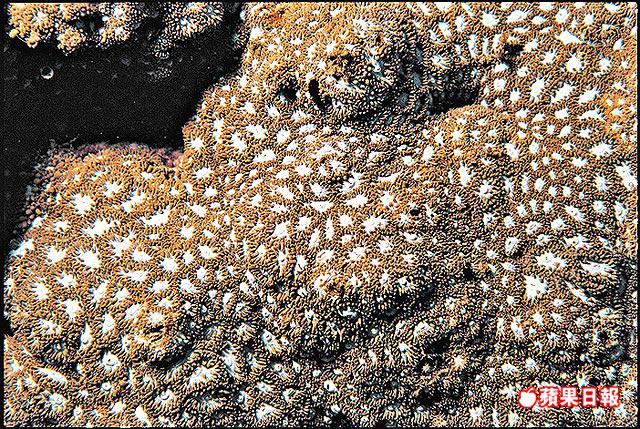

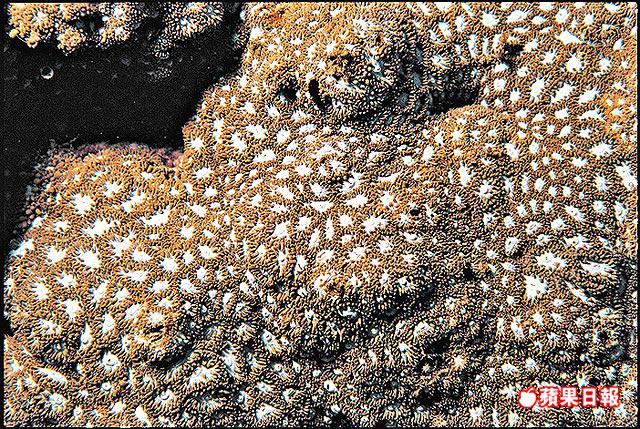

不過,在普查中有七個地點發現棄置魚網或珊瑚受損,也有五個地點的珊瑚錄得白化現象,可能因今年夏季水溫持續上升所致。

魚類品種較多樣化

漁護署於今年七至九月調查東平洲至果洲群島、共33個珊瑚普查地點的珊瑚礁健康狀況,漁護署高級海洋護理主任陳乃觀昨表示,在全港的普查地點中,有21個錄得50%或以上的珊瑚礁覆蓋範圍,地點包括東平洲、吉澳、荔枝窩、東灣及浪茄灣等,海下灣海岸公園的珊瑚灘更錄得最大珊瑚覆蓋範圍達73%。

陳乃觀指出,錄得較大珊瑚覆蓋範圍的普查地點魚種較多樣化,最常發現的包括海豬魚、石斑及蝴蝶魚等。同時,透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素濃度,顏色愈深表示健康愈佳,平均顏色指數由去年的3.85增至今年的4.24,反映珊瑚健康情況大致良好。

有份參與普查的海洋生物學家蔡莉斯表示,海下灣及東平洲的珊瑚受到嚴重人為破壞,她指出,市民往往於浮潛時踩爛珊瑚,潛水教練應教導潛水人士控制力度,政府也應劃定准許浮潛區域。