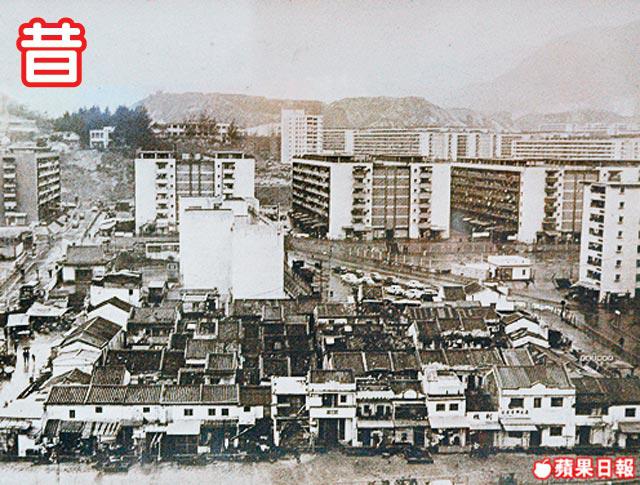

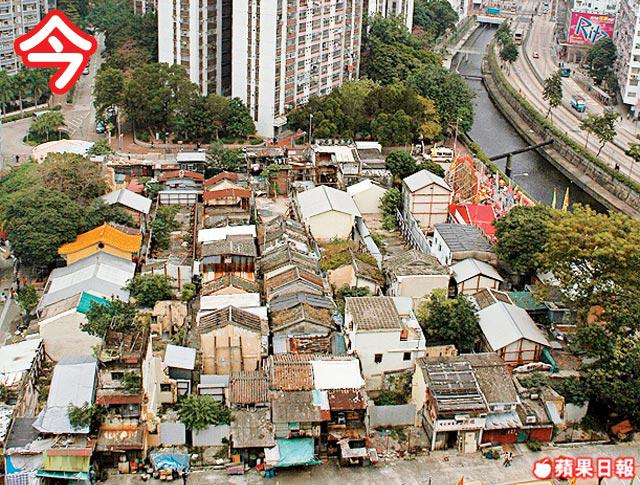

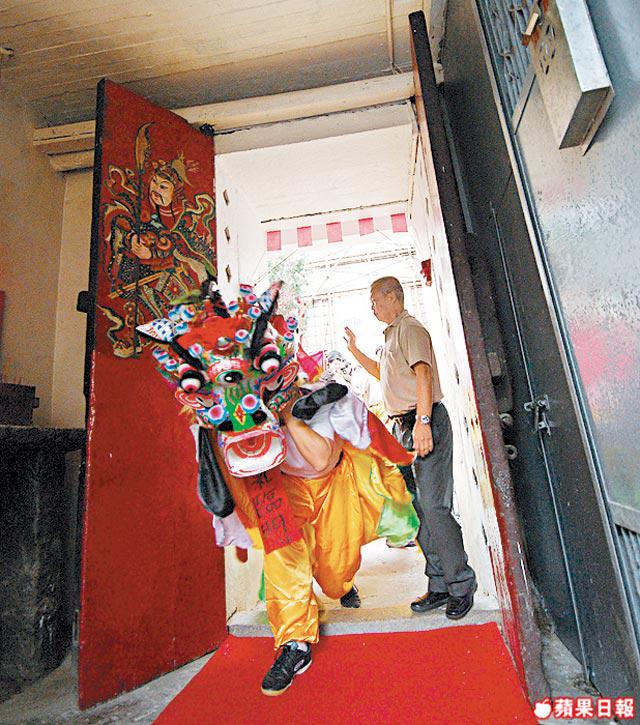

位於新蒲崗,有650多年歷史的「衙前圍村」,身世上溯宋末元初,是香港最後一條位於市區的客家圍村,自86年起被大發展商逐一收購,買一間拆一間,竟把大好古村糟蹋至村不成村,古物諮詢委員會在94及99年認為村內大部份建築物經過改建,所以無保護價值。上周日舉行的衙前圍七約太平清醮,見證故里人情猶在,各方姓氏竟同是「還鄉」的人潮,在這座被詛咒的圍城內尋找記憶!

記者:馮敏兒

攝影:黃子偉、馮敏兒

中咒圍城 漸被摧毀

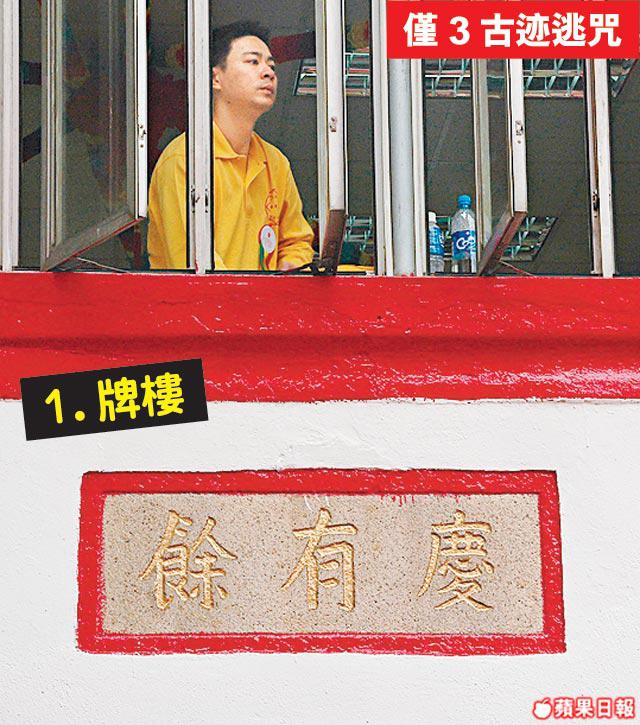

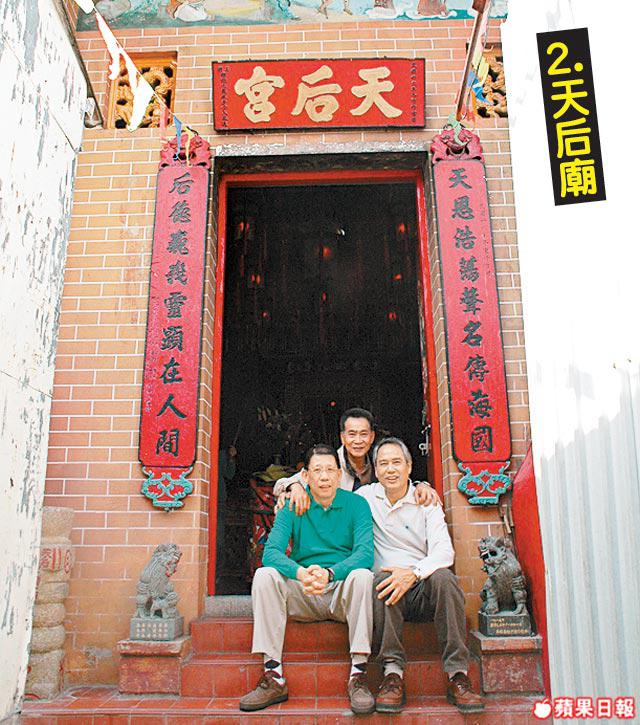

衙前圍村被摧毀的故事,就是香港城市發展的縮影,不日之內,香港再無歷史。利舞台、九龍城寨的拆卸,現在看來簡直是自取滅亡,明明是貨真價實的珍貴歷史財產,卻換上片片巧言辯色、可有可無的假山假石,市區重建局在去年表明只會保留村內三件古迹:天后廟、鄉公所(即祠堂)及寫有「慶有餘」的牌樓,但真正具體方案從未諮詢下達,但這邊廂發展商迫遷居民拒絕賠償,告上法庭,居民敗訴,到頭來一無所有!

周恩來都要保

70多歲的紅姑姓黃,她說當年英女皇話要拆村,村長吳渭池合全村人的簽名去信廣州一位與中央關係密切的官員,並獲得周恩來首肯下旨:是我們的永久的古迹,不能讓你話拆就拆!令全村得以保留。紅姑又說日治時代,日本仔曾要限期一個月內拆村,有教授拿天后的神奇事迹給日本仔看,日人非常信神,聽後便不敢拆,但為建機場,還是把門前的風水樹斬了。

她說:「為甚麼搞歷史的人不為我們爭取保留?弄到如今七零八落,原居民、業主和住客大家簽名去信市建局和區議會,但大家都歡天喜地,以為有得搬有得賠,誰知本來今年3月有消息,推到6月還是不了了之。現在搞成咁點保留!我們不是原居民,所以冇權過問。無理由任由6百幾年的古村一直讓它倒下,哎!就是保留也與我們無關喇,留屋難道會留人嗎?」

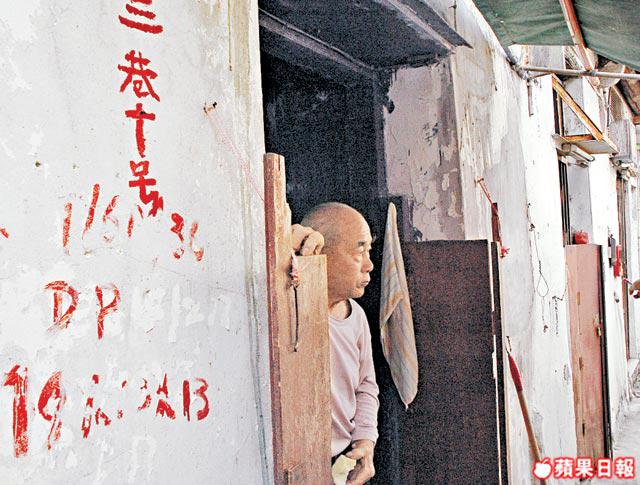

拆村的故事

住在二巷3、4號的蓮姐,今年71歲,8歲搬來,她的屋在85年重建過,有三層高,她說:「86年發展商開價62萬,你想用這個價錢買我一塊地皮,惡魔行?我要他500萬。」其實早在81年國華銀行就給他們幾好的條件,一間換一間樓換樓,但要全村買起,即引來各方財團爭奪。當年又有個酒樓老闆用80萬買兩個單位,給了半數上期限定一年內成交,但收購不成,撻訂收場,屋主白袋80萬元。

前村長吳九不理家人反對力保圍村,最後還是以220萬最高紀錄賣了給李嘉誠,但不久自己亦過世了,現在有些原居民的業權因為只有半分地,賣給長實唔值錢,所以要等市建局發給原居民的賠償,約達350萬元。吳九之後,村中原居民為了更快獲得賠償和徙置,反口支持盡快重建,全村聯署推翻區議會保村方案。(註:據約1903年的登記,原居民的土地要「納糧」,1分地435.6平方呎,每年收1蚊地稅;半分地則收5毫地稅)誰知首肯重建,卻換來如下局面。

從前用200萬買回來的單位,發展商會從業主身上抽起20萬作為將來賠償予租客的資金,但年前政府修改租務條例,租客和業主均可以一年時間通知終止租約,毋須賠償,結果,租客一點賠償都得不到!那些拒絕交出單位的租客還0被告上法庭,法官話你唔好彩囉!誰叫那些立法局議員通過惡法!

650年歷史 逃過日治難避今天

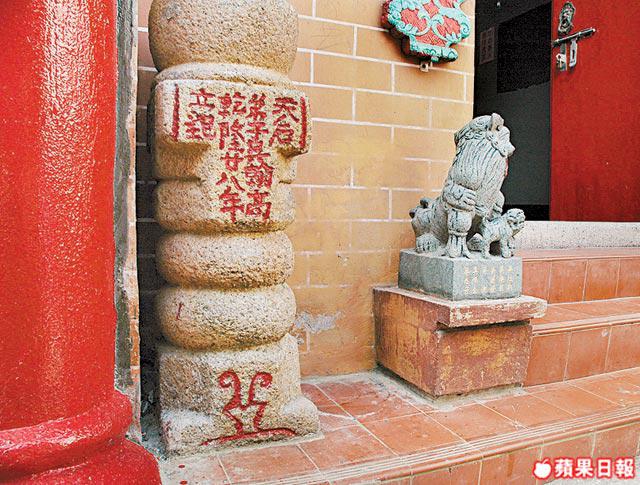

衙前圍村始建元朝1352年,至康熙1662年清朝為防沿海居民接濟抗清明朝遺臣,厲行遷海,沿海50里內不得居住。至1724年吳、陳、李3姓族人才返回重建家園。戰前6條巷共112間屋,全盛時住了300多戶,800居民,現在剩下不到20伙人。居民水陸兩棲,為防當年紮頭插紅花的「紅頭賊」海盜而建炮自保。日治時代,村民卜問天后馬娘,馬娘示意不用棄村而逃,日軍到來本想拆村建機場,但入得村口,馬娘就顯聖,滿身不停出汗,村民不停為她抹「汗」不果,嚇得日軍不敢進入,當年的吳渭池村長,更是一號出息人物,與日軍周旋,保村於軍威前,當時的確有炸彈落在村內,但亦沒爆。30幾年前政府曾建議搬村去沙田,但老人家又怎會願意搬去那片荒蕪之地?走過了幾百年歷史,上周才辦過可能是最後一次的太平清醮,大士鬼王手上令牌如魔幻世界的安魂曲,衙前圍村之後,九龍再無法力?

圍村外的圍村

300多年前,衙前圍村的第19代一房人,另建將軍澳村,成衙前圍村的分支,後來又分支到沙田的小瀝源的茂草岩和石澳等地,至今已過了11代人,但他們還清楚知道自己與衙前圍村是一家人,但有趣是因為他們地處新界,擁有原居民的丁屋權,反而衙前圍村的祖籍,卻給城規會劃入市區範圍,沒有丁權,他們說已登憲報,但村中無人知,給出賣了還蒙在鼓裏。

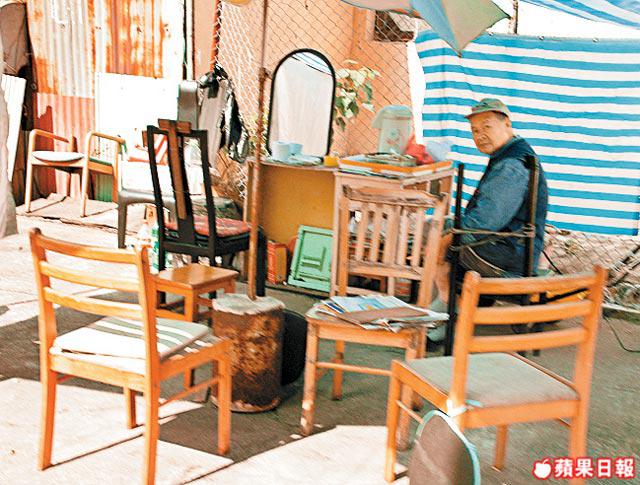

東九龍從前有7約13鄉,5、60年代政府逐一取締,現在13鄉組成的「東九龍居民委員會」就是鄰鄉的聯絡中心,今屆的建醮委員會便是他們的戶員,但大家雖然都已經搬出了甚至幾十年,但還是一心向着衙前圍村。衙前圍村不單是吳、陳、李三姓的鄉下,還是許多外姓居民的「鄉下」,早已融入,不管吳、鄺、溫、梁、江、蔡,無不是攬頭攬頸的童年玩伴,江先生提到往事就拿起個鮑魚擦示範「打更」,比誰都要興奮。「50年代飛機下午6時後停航,起飛時,要拉閘不准車過……我手抱之時已搬來居住,一住就幾十年。」村內,果然到處留情!

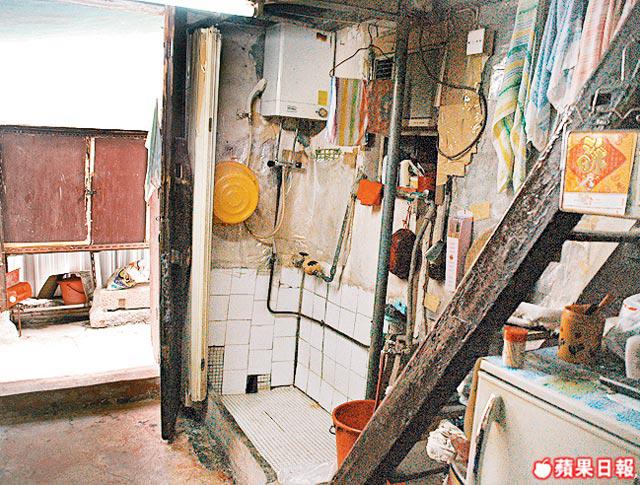

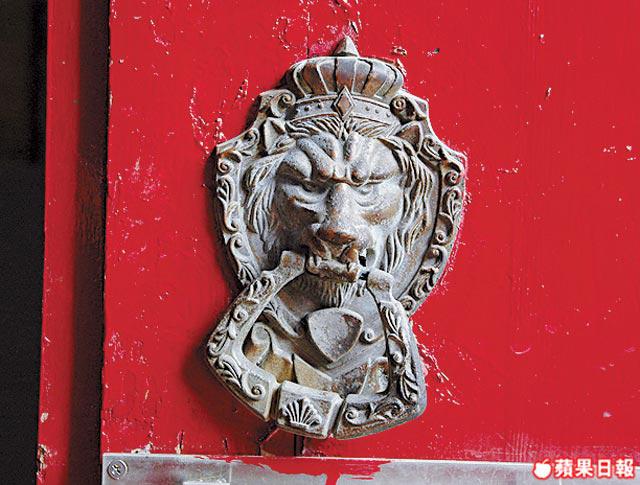

處處是特色建築

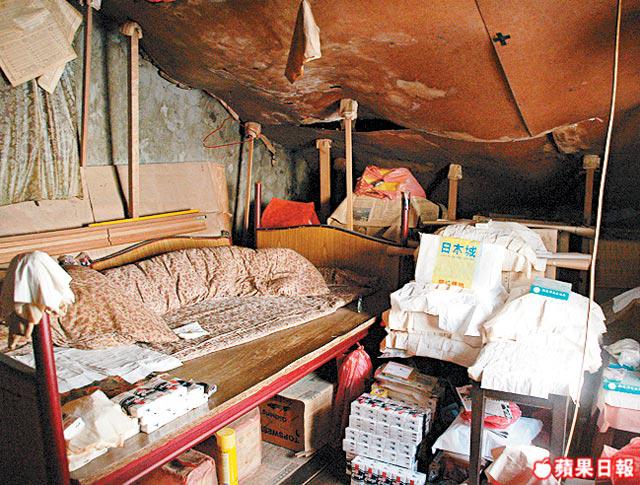

衙前圍村是廣府圍村,四角原築有更樓,只有一個大門向東,前有廣場、水溝(護城河)和一吊橋橫跨,更有炮台,日治時期埋下地底某處,後人只知在地下卻不知確實位置。從村口到天后廟,共分6條巷,每條巷有15個門牌。最大13坑,最細11坑,「坑」即金字頂的一行瓦坑,內裏實則只有面積10×20呎。

何志清:一幅就是一幅,無可替代!

建築文物保護顧問何志清先生認為,雖然嶺南一帶還有不少客家圍村,但單單市區最後一個圍村就非常具有保留價值,圍是嶺南的建築特色,連新政府總部的方案亦有一條護城河。劉鑾雄過億買一幅安廸華荷名畫,因為一幅畫就是一幅,無可替代!