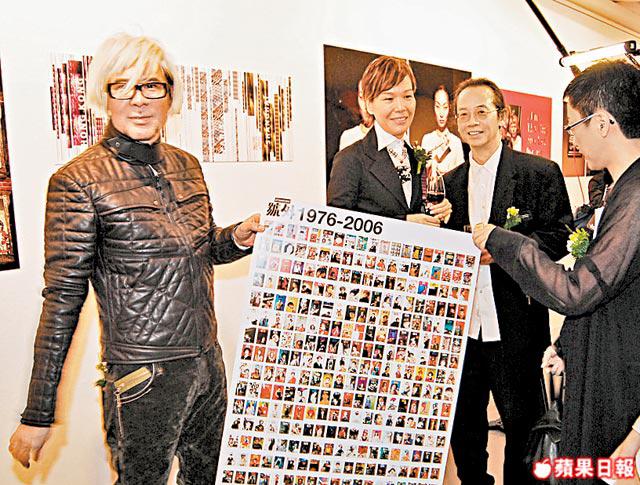

有千百個不看《號外》的理由,同時亦有千百個曾經或正看着《號外》的理由,這本代表一群充滿教養的中產階級的雜誌,今天已經30歲,日前他們為了這個「不死傳說」高調慶祝,在一夜間晚輩元老、新主舊王全都來了,我們亦趁機發掘這個香港著名品味象徵,一問何謂中產?Whatisyourtaste?

記者:馮敏兒、黃潔蓮

攝影:周旭文

鼎足元老

天生好命同人誌 陳冠中

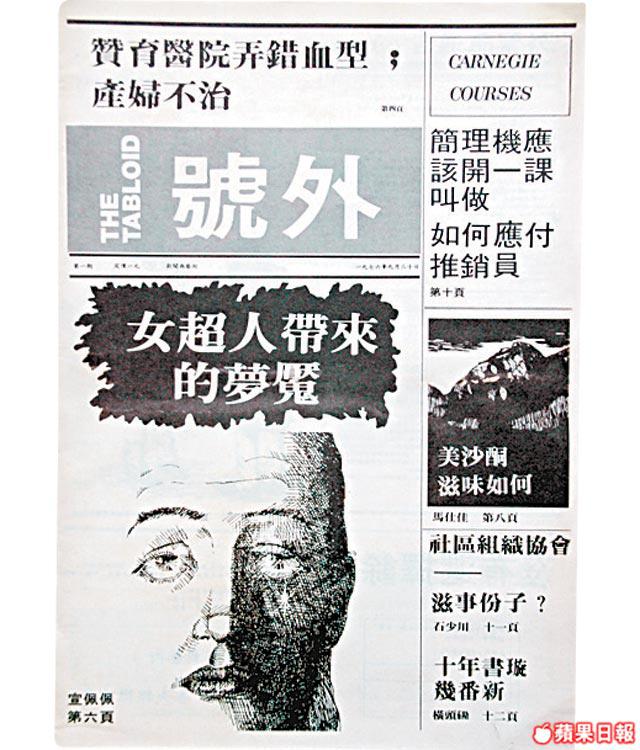

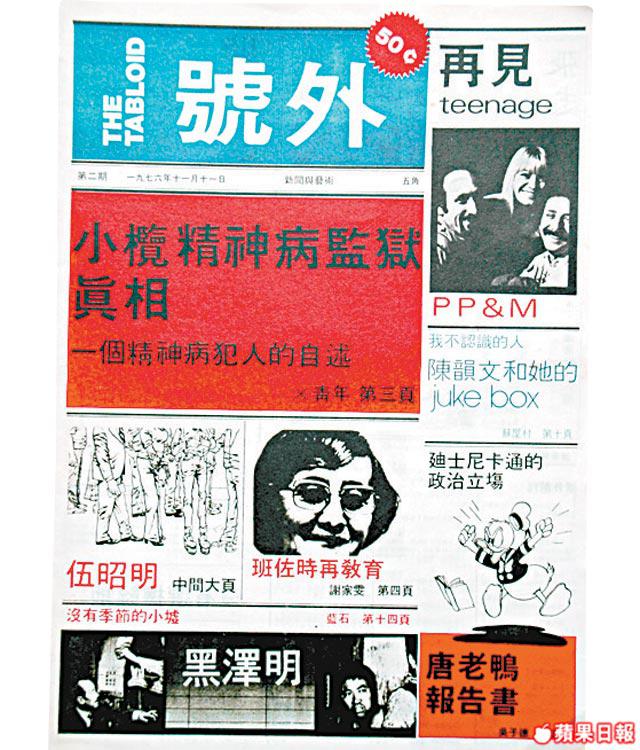

76年陳冠中創辦同人雜誌《號外》時並非一枝獨秀,前有激進前衞的《70年代》,啓蒙時代的《中國學生周報》,後有《音樂一周》、《大拇指》、《大特寫》、《電影雙周》,份份有理想有抱負,但就只有《號外》好命,愈玩愈癲!但現在它是一本重到不能帶出街,閱讀時必須安份伏案的「巨書」,一本中產到爆的「扮嘢」雜誌?

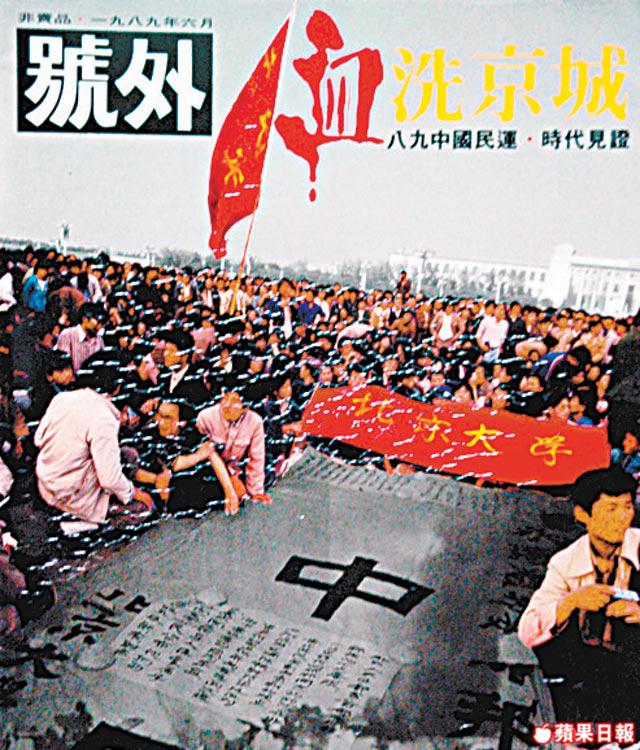

記得六四事件前後通街都是「號外」,陳冠中創辦的《號外》就如他所說是一個半唐番企圖把西方理論引入香港的城市發展,而他至今仍是《號外》人的精神支柱。他出身中產階級書香世家,但他的最新得獎作《我這一代香港人》卻把香港中產批判得最體無完膚,所以說如果你只顧消費《號外》而不消費陳冠中,你還遠未夠班講品味!

穿Kenzo的錢瑪莉 鄧小宇

除了陳冠中,還有千面寫手鄧小宇和已故才子邱世文,構成了《號外》的開國元老。鄧小宇化身許多作者,穿Kenzo的女人、錢瑪莉、畢地……全都是他,他寫文評、選香港貴族,停了10多年,今日見《號外》又有點當年影子,復又重新執筆,但股份一早賣晒純為興趣。回看30年,鄧小宇說:「《號外》就像平時講話,夾雜英文自己覺得舒服,可以更個人化。但我也承認好多人為效果而效果,卻功力未夠匠氣太重,有時過份了!」

已故才子 邱世文

才子邱世文於98年因腦癌去世,對《號外》和文化圈帶來一陣打擊。他本身是會計師,又是愛書如命的讀書人,邱世文太太Teresa形容說日常工作非常忙,但一下班就上曙光書店買最新出版的英文學術新書,幾乎養起書店。他的修養和辯才冠絕朋輩,一生都在埋首做學問,在《號外》連載後出版的小說《周日床上》更換來了遠方一位醫生知己,在病重垂危之前還不停寫作。他是《號外》的智囊,出身低下層卻是百分百的中產專業人士,讀書萬卷還聽盡各種音樂。

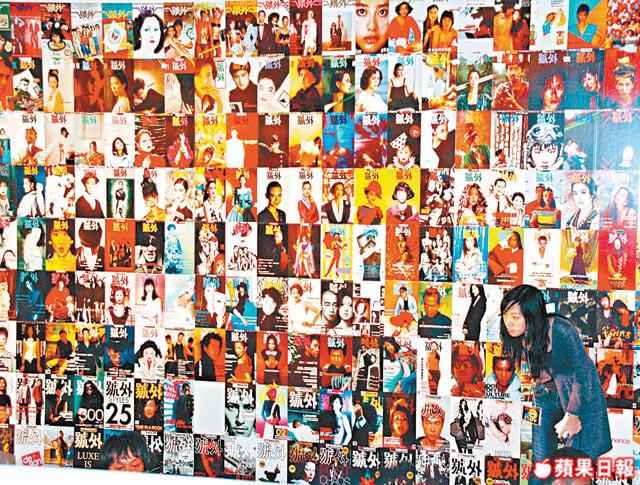

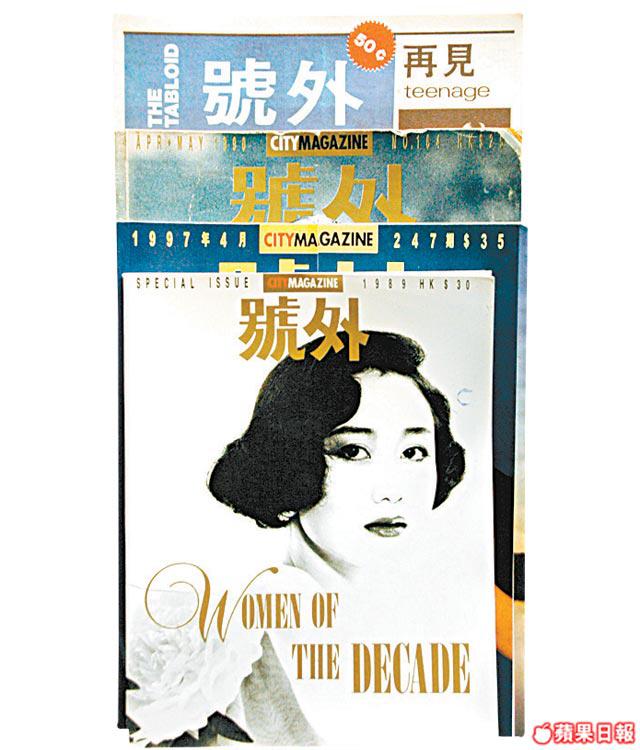

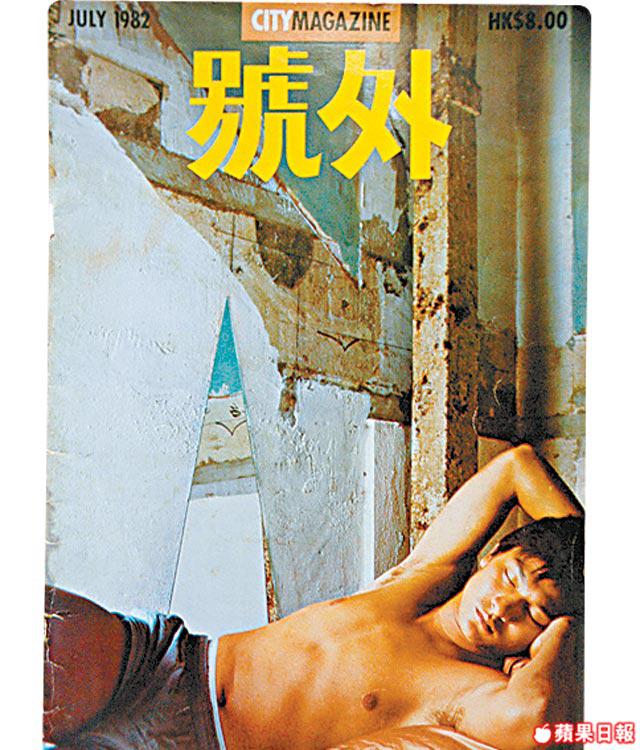

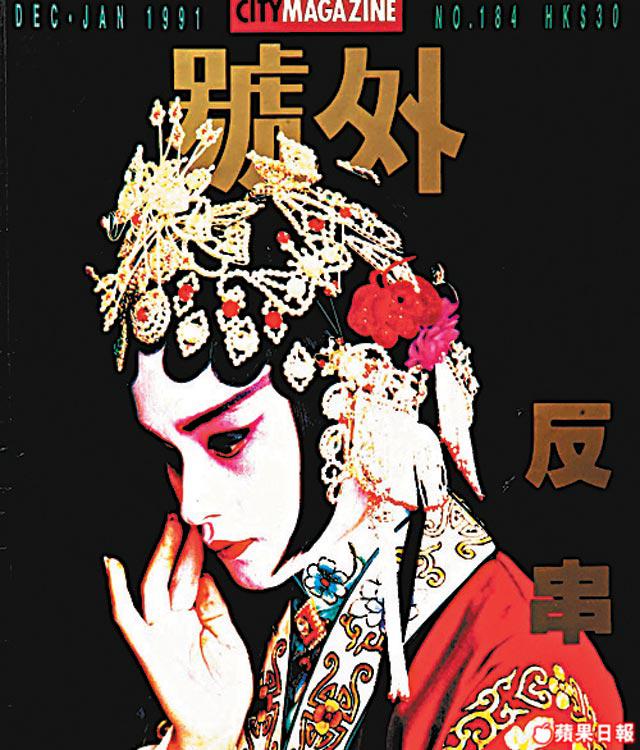

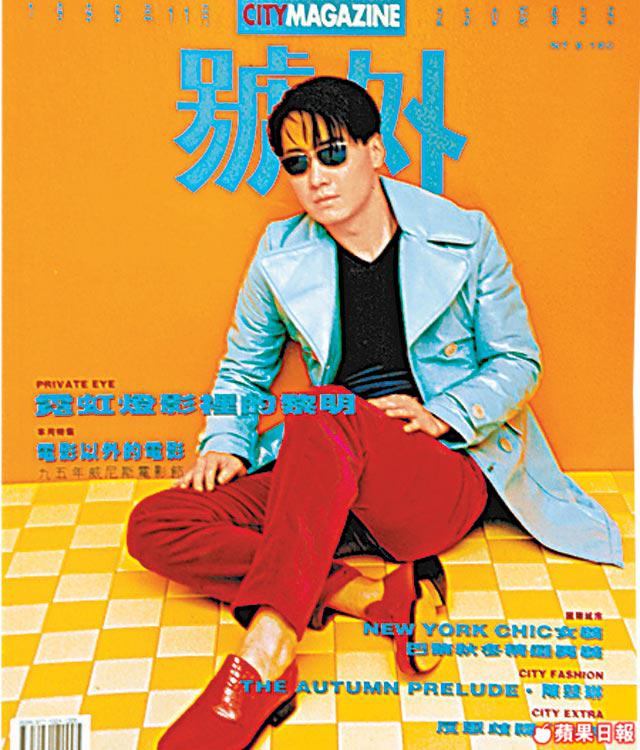

幾經摺埋的30年

陳冠中、鄧小宇、邱世文組成的文化鐵三角,奇怪是他們都不是那種熱愛消費的人,反而對文化思潮非常敏感,引進西化品味時尚。打後神奇效應浪接浪,熱心外資一次又一次救了《號外》於摺埋邊陲,終於真正的福星施養德在1982年出現,他將《號外》放大,竟就給時裝廣告商睇中,從此奠定了雜誌的基礎,也成了本地玩時裝形象的橋頭堡。張叔平的美術加上劉天蘭形象設計,最終令大小明星無不以登上《號外》封面為榮。劉天蘭本身就從第一次被邀約當封面人物,到後來成了《號外》奶媽。《號外》已經過了幾代人,風格變了一次又一次,最後在99年元老和股東們終於出賣了它,買家是麥浚龍的哥哥阿寶,一個狂熱愛上日本文化的富家子,但失敗收場,最後又是施養德出手請了邵忠接棒,結果同時幫了三方面的人,阿寶投資《Milk》成功上位,邵忠結合他的現代傳播,把《號外》這個名震國內的品牌變出《生活》、改造《新視野》、《周末畫報》打進國內市場。《號外》本身不能成為賺大錢的生意,卻造就了極大的市場。

夠班講品味

套用馬家輝博士所講,「《號外》永遠是那種中產知識分子的文化姿態。『我』消費,但很『自覺』地消費,在入面mixandmatch,建立我的欲望和權力,與時下的人有我有的心態不同,他們有種『優雅』的姿態。」到底,城中名人才子又怎樣看待這種文化圈的中產品味?

陳冠中fans 馬家輝

馬家輝博士,1989年在芝大讀書時《號外》開始找他寫稿和拍靚靚大相,之後斷斷續續為《號外》寫到現在:「《號外》與陳冠中有段微妙的關係,我是他的fans,隨身總帶着他的書,當年他在台灣搞超級電視台,我就拿着一本陳冠中自己也沒有的孤本《太陽膏的夢》,給自己影印了一份,將正本寄了給他,因為我覺得這是對一個作家最大的尊敬,之後我們就成了朋友。」從此往返北京、香港之間,他倆便成了文化活動的相互導遊。

淨睇自己做封面嗰期 倪匡

「我從來未睇過《號外》,完全西化的前衞雜誌同我唔啱key,前兩月接受訪問做了封面人物才第一次睇,又真的寫得好好!」

說扮嘢就是扮嘢 曾凡

《號外》現任總編輯曾凡形容,《號外》英文連篇其實是作者自動調節的結果,但相比80年代的,英文才多到嚇死你!「你唔識英文基本上唔知講乜。《號外》當然係扮嘢,當年陳冠中因為市場缺乏一種由外國思想引導出來的實踐,搞半唐番雜誌本來就扮嘢,一開始已是因子,唔同年代有不同的爆發,曲高和寡不過姿態而已!」

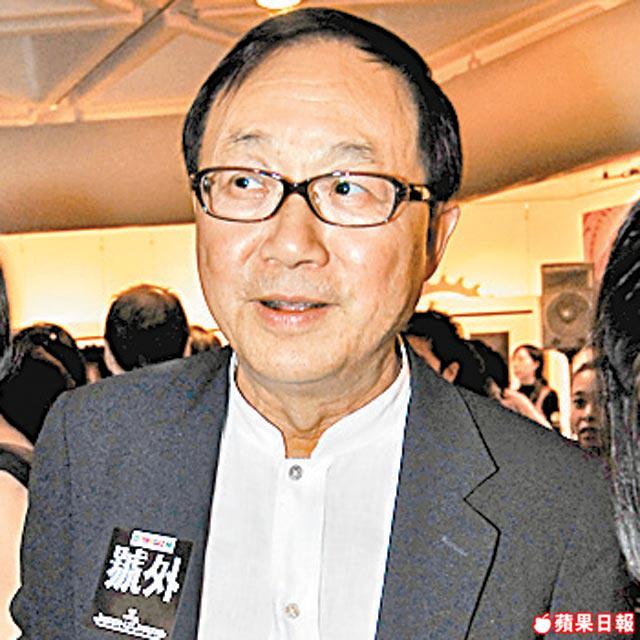

我救了許多次《號外》 施養德

施養德早在10年前就退出香港出版圈,去了上海,但《號外》的事他是管定的:「我救了《號外》好多次,今次是最後一次,如果邵忠不做他要第一時間通知我,我要《號外》可以運作300年!」

消費者原來有選擇權 林一峰

「小時候是在髮型屋睇《號外》,大到可以把我整個人藏起來,當時覺得好睇又好深,初次感到消費者有選擇自己未來的權力,直到中一時看到林憶蓮的專輯就對我影響很大,它有好多大膽而少為人知的資訊。」

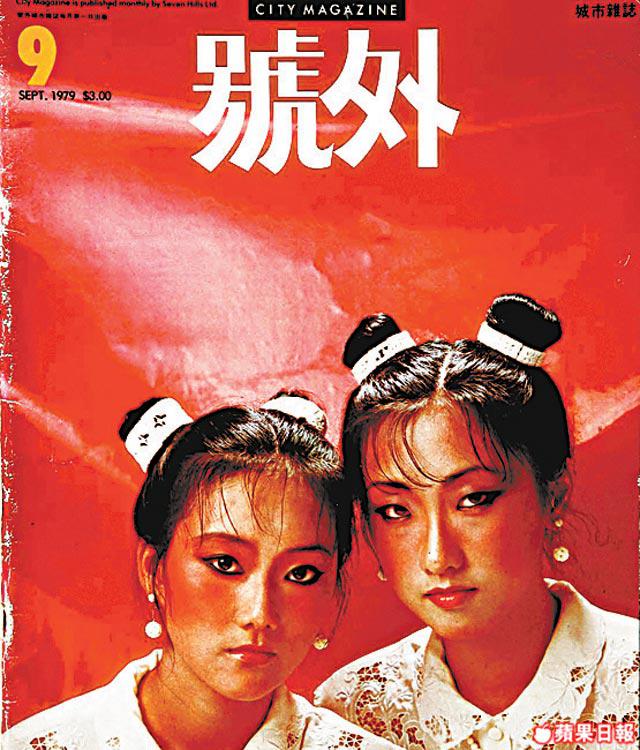

中國Look的啓蒙 VivienneTam

「我是受到《號外》影響,尤其劉天蘭做封面那期,我很喜歡那個中國Look,使我日後的創作方向亦趨向中國Look。」

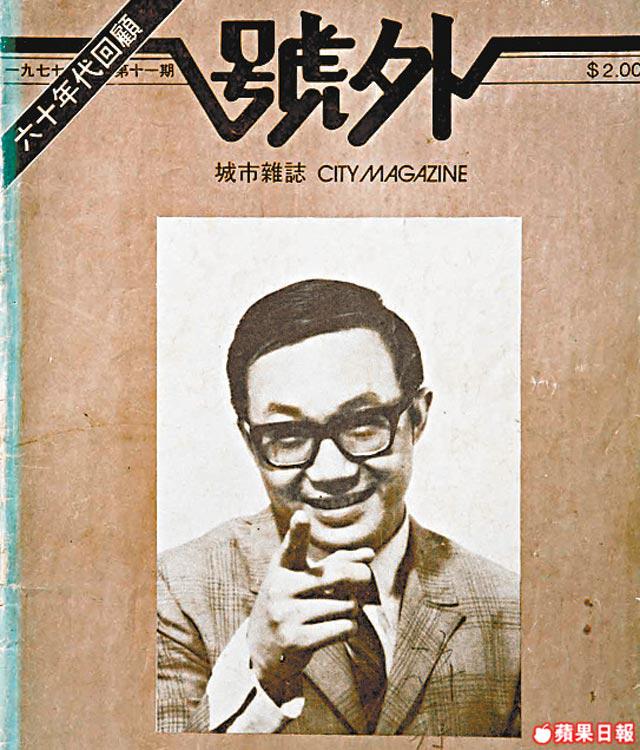

伴香港成長 許冠文

「《號外》好似睇住香港的轉變,70年代最困難的年代,80年代香港繁榮,最近失去方向……代表香港的成長。昔日的《號外》是反叛青年的刊物,今日商業化得多。我也不知為何成為第11期的封面,那時我是香港大學學生會會長,可能人家見我搞學生運動又搞跳舞,覺得呢個人好奇怪啩!」

從態度到包裝 鄧達智

「我在倫敦讀書時已開始睇,當時是貧苦學生哪有錢買來看,每個月就很期待《號外》的出版,總會在唐人街的書報攤打書釘,因為書內有很多資料值得參考、比較。最初的《號外》較為downtoearth,但已由有態度的雜誌,變成靚product。」

最愛尤羽實錄 林夕

「以前最愛看《號外》的『尤羽實錄』,講一些時事很啜核。現在的一樣咁靚,偏向優雅,偏向中產的方向。好後悔搬屋時丟了黃日華與湯鎮業做封面那期,如果可以補回就好了。」

唔鍾意扮嘢 黃仁逵

在80年代初期黃仁逵做過幾年《號外》美指,「我好唔鍾意扮嘢,為甚麼一定要插英文字入文,又不是沒有中文字,要麼就全部英文但又唔得!」

做得好辛苦 馮禮慈

20年前《號外》總編輯馮禮慈:「我做《號外》時最不能接受是推動物質崇拜慾和名牌消費慾,我不是沒有那種慾望,而是比這更嚴重,我簡直完全抗拒和排斥這心態!做得好辛苦。」