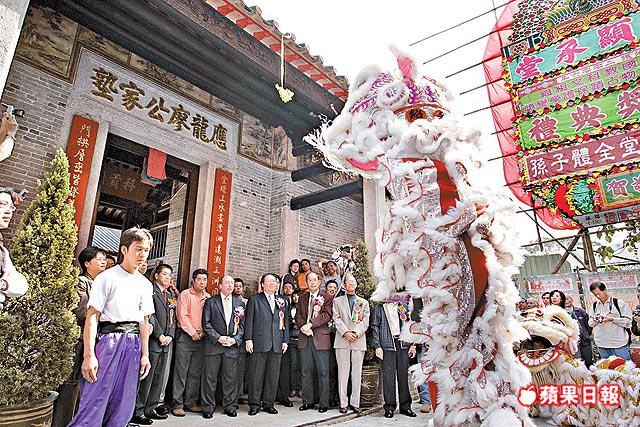

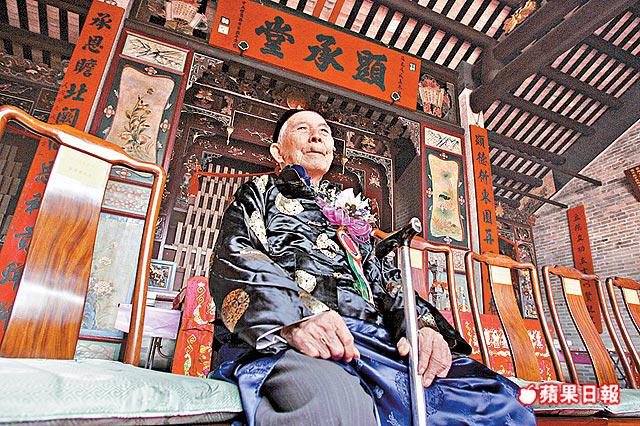

【本報訊】有168年歷史的上水應龍廖公家塾日久失修,再加上60年代被改建成幼稚園後,原貌大受破壞,廖氏族人自資500萬元進行修復,又發動村民四處收集舊青磚,以更換已損毀磚瓦。結果令祠堂恢復清代建築風格及布局,最近更獲聯合國教科文組織頒發文物古迹保護嘉許獎。 記者:盧文烈

該項修復工程是本港首個由民間出資、政府協助的大型修復項目。協助村民修復的古物古蹟辦事處一級助理館長伍志和說,若村民同意,政府有意將祠堂列為法定古迹。廖應龍四世祖(顯承堂)重修委員會主席廖東海透露,正與村民商討,希望最快明年開放給公眾參觀。

曾被改作幼稚園

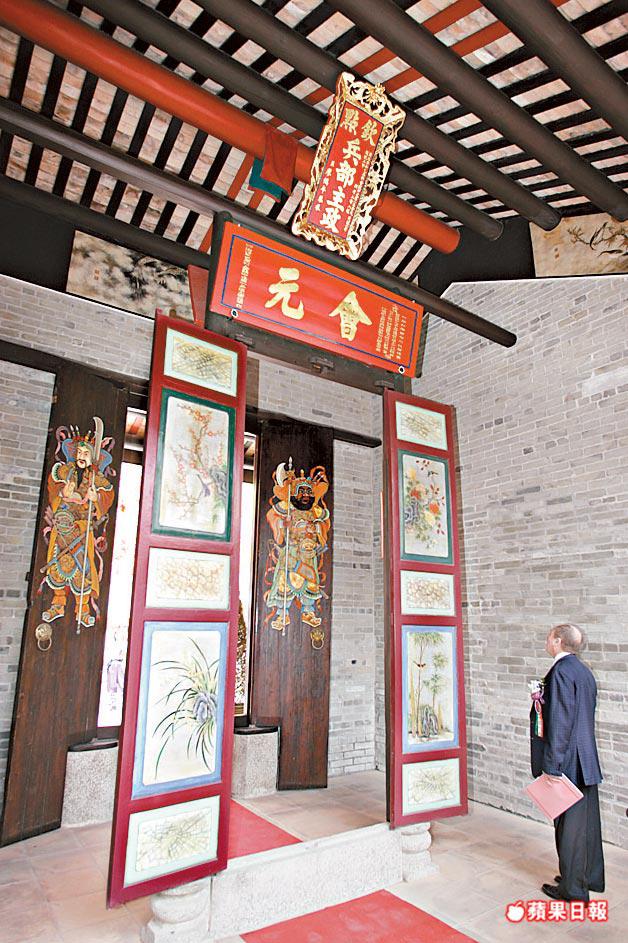

位於上水莆上村的應龍廖公家塾,是廖氏宗族在上水圍定居後興建的三座主要祠堂之一,1838年建成,紀念上水圍廖氏家族第四代祖先廖應龍。家塾採用傳統「兩進一院式」建築,過往曾是應龍四世祖的家祠和書室,於60年代中期改作鳳溪幼稚園校舍。當時建築物內外經過重大改動,大部份青磚牆身更被塗上粉紅色油漆,顯得不倫不類,80年代後期家塾開始空置,並且日漸破落。

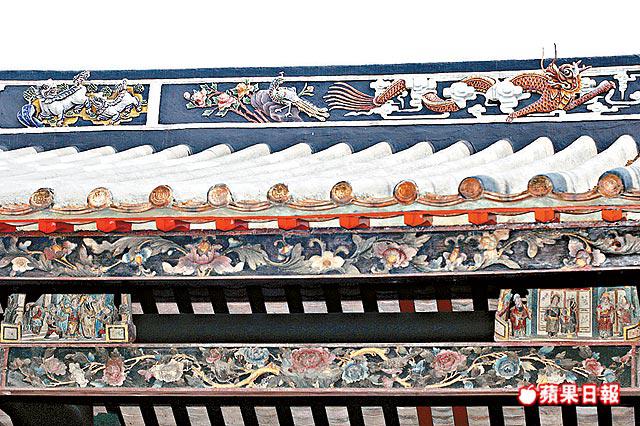

廖東海說,由於要迎接今年初60年一度的太平清醮,村民組成祠堂重修委員會,並邀請古蹟辦的專家出任顧問,及安排廣東省考古文物研究所專家入村居住一個月,協助將家塾內具特色的壁畫及浮雕還原。原本委員會計劃向村內男丁每人徵收3,000元修復費,但由於其後政府收地而該村獲賠償900多萬元,最終撥出部份款項用作修復。

號召村民捐青磚

今次工程主要去除在60年代家塾改建為幼稚園時髹在青磚牆身的油漆,恢復青磚原貌。負責修復工程財務的廖富壽說,由於不少青磚損壞了要以舊磚逐塊更換,因此號召村民自發搜尋舊青磚,幸好最後成功搜集了近萬塊合用磚瓦。