每個人對家都有不同要求,有人要高科技、勁音響;有人要有如置身SPA的舒泰感覺。對於畫家來說,本來是畫室與家合二為一,但要家人體諒,還要忍受油彩的氣味,油彩弄污地的邋遢。住了下來,還是覺得「畫」與「家」要分開才可。家可能只是一個睡覺的地方,畫室才是一個真正享受生活,活得實在的安樂窩,這才是他真正的家。

記者:黃潔蓮

攝影:馮敏兒、周旭文、陳陶鈞、黃潔蓮

唐樓

黃仁逵:每日都「入廟」

身兼畫家、作家、美術指導的黃仁逵,雖然身兼多個身份,但還是把工作類別分得很清楚,在家設有電腦,要搜尋資料、對外通訊都會在家做;寫作不分時間地點,在哪裏寫也沒所謂;畫室的感覺就如入廟一樣,每日都會去「拜神」,是一個肅穆、自處的地方。「從事美術指導或設計工作,是群體創作,屬於舞台的、電影的。要度橋、要畫草圖。但畫畫不用說服任何人,自己承擔所有事,好壞都由自己決定出來的。」

畫室是皇帝

他以「畫室似皇帝,居所似乞兒」來形容他對畫室的重視程度。選擇畫室的要求,只選香港區,跑馬地更是首選,因為他覺得這裏有一種市郊的感覺,但隨着愈來愈多明星搬進來,狗仔隊的出現,這裏已變得很熱鬧。而且只選唐樓,不喜歡大廈,因為電梯太小,不能搬運大幅的畫作。所以每次睇樓時,都會留意樓梯是否夠闊,可以搬運6×6呎的畫作。他在舊居時是以家為畫室,亦曾試過從窗口把作品以吊臂送到地面。兩年前搬到現址,地方較舊居為小,而且他發現:「畫室可以好亂,畫具可以隨處放,不用每次畫完畫都要收拾;相反住的地方有條理,簡單樸素就ok。」最後還是在畫室附近另覓居所。

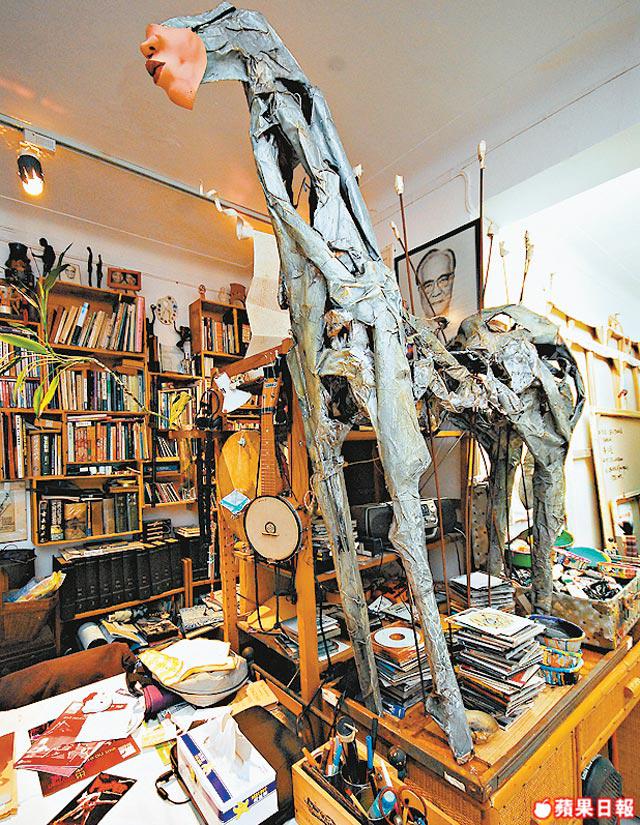

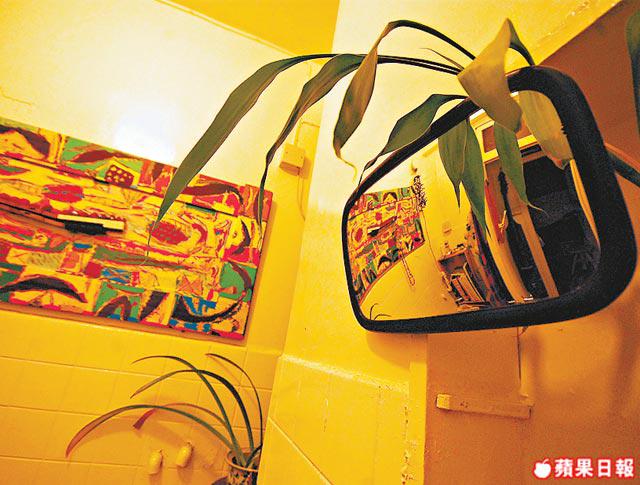

踏進他那位於跑馬地梅馨街的「皇宮」,房間與大廳打通為偌大的畫室;柚木地板髹上灰色油彩,使居所看起來更光猛,方便作畫。這裏並沒有想像中的畫作四處掛,但幾乎每一吋牆壁,都掛了樂器,大廳、廚房、走廊都掛滿了,他說:「我喜歡發聲的東西,這些結他、弦樂器都是我從世界各地搜集回來。亦有些是自己製作的小玩意,各個形態各異,是很好的裝飾品。」他指一指書架旁一個以紅酒箱製成的「中提琴」,和那個「瘦身」後的低音大提琴。看來他的創作不局限在平面的畫布上,還有那些古怪的樂器。

改裝的何止是樂器,還有那一個個以紅酒箱組成的書架、儲物櫃,想必是嗜酒的他多年來累積而來。他說:「紅酒箱是我在酒舖買來的,每個$5-$10,既實淨襟用,可塑性又高。砌成一個高過人的書架,也不過百元,就算搬屋要棄掉也不覺可惜。」他還在架旁掛上丫叉頭作掛物用,廢物也可變成藝術品。

棚屋

黃志泉:為女兒着想畫室分家

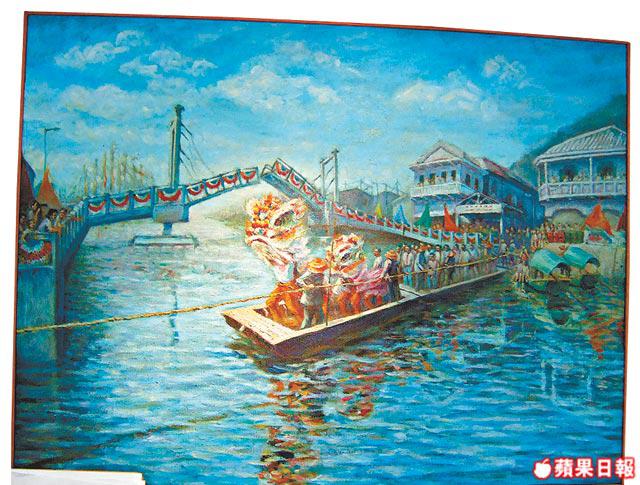

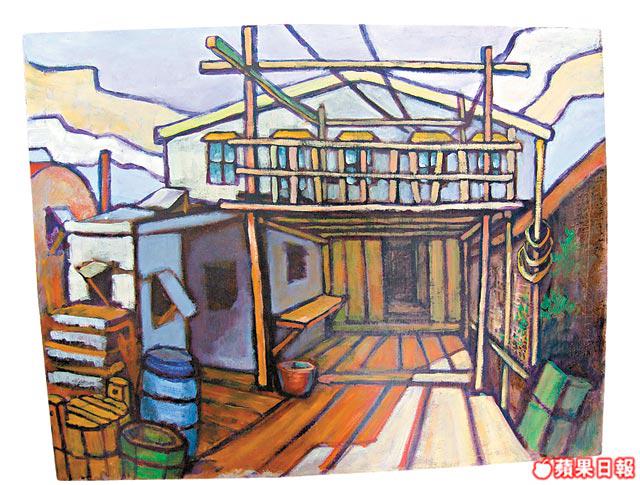

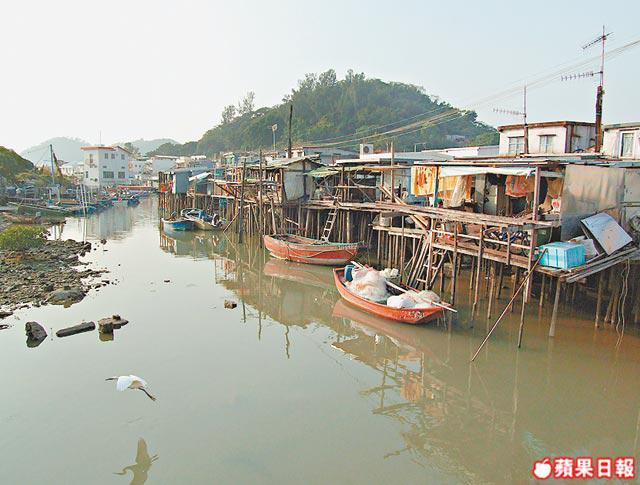

2000年大澳一場大火,燒毀很多人的家園,還把以畫大澳風光著名、原住民畫家黃志泉的棚屋及大部份畫作付諸一炬。如今新的棚屋已建好,鋅鐵外皮,室內是原木色彩,缺少了他以往的斑斕畫作作點綴,因為他於同年結婚,並與太太及母親「上岸」,新搭好的棚屋現留給弟弟居住。並於兩年前在吉慶街開設畫廊及工作室,重新將畫作公諸於世,店內亦會售賣他的畫作及印刷而成的明信片。

畫室、畫作被燒,但燒不去回憶。他的最新作品,就是憑記憶把那自小長大、與十兄弟一起成長的棚屋重現眼前。對黃志泉來說,景物雖然遠去,但有些事情是沒有隨時間而去,「漁民甚少以文字將文化記錄下來,記不了就會失傳。像棚屋如果沒有人懂得建,也一樣會消失。」

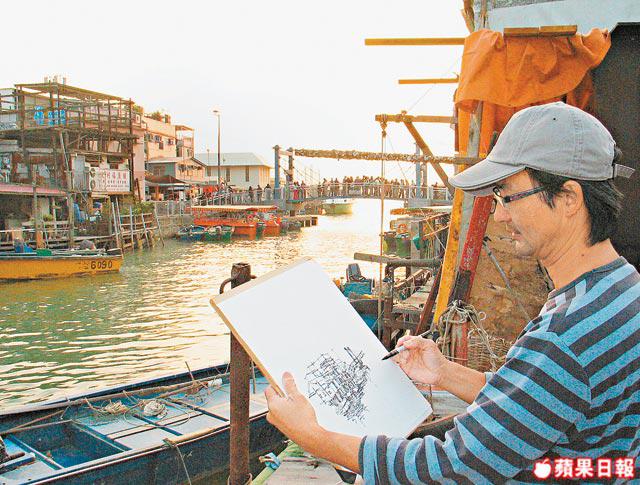

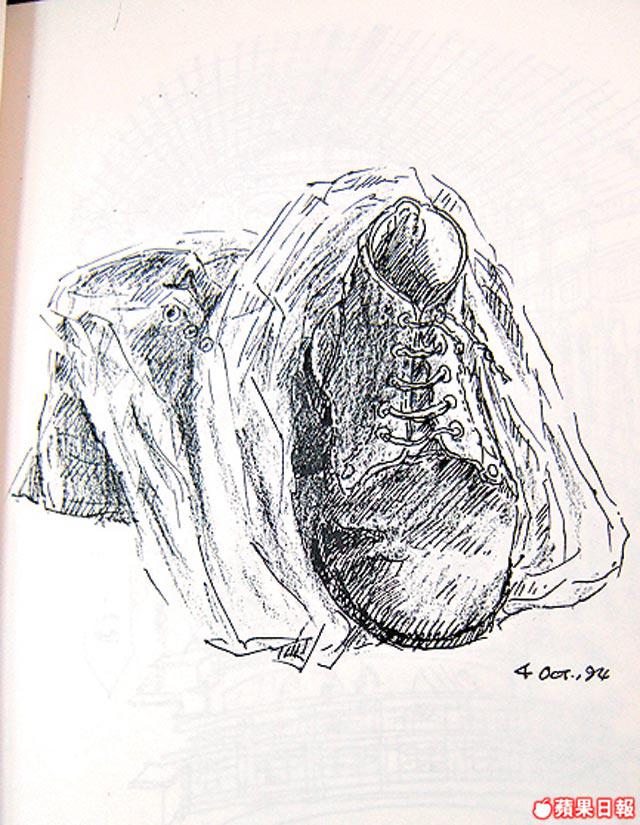

像去旅行,人們總喜歡拿着相機到處留影,但他除相機外,還會帶備畫簿與油性筆,行到邊畫到邊。他於94年到歐洲流浪一年,隨身行李還有十數支黑色油性筆,把法國聖米歇爾山、伊斯坦堡的藍廟等,以紙和筆記錄下來。「到處畫畫,去觀看人家的建築,去了解人家的文化,亦可令我認識到很多朋友。有次替人畫人像後,他很滿意,還介紹其他朋友來給我畫,那次我賺了20美元,可豪氣地到中餐館吃飯。有一次在耶路撒冷,我在居住的小旅館畫畫過日辰,誰知店主非常喜歡,還着我替他畫4幅畫,然後免我一星期的房租,又省回70美元。」

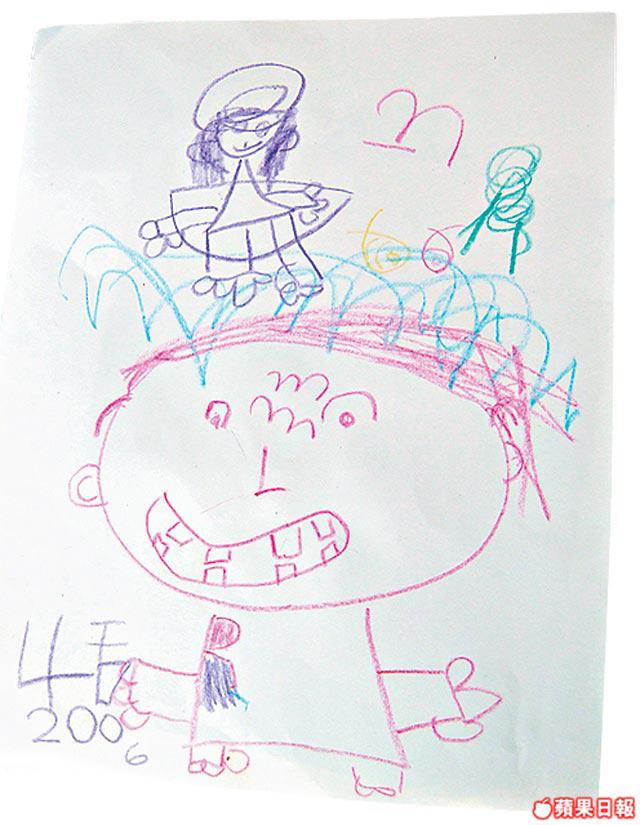

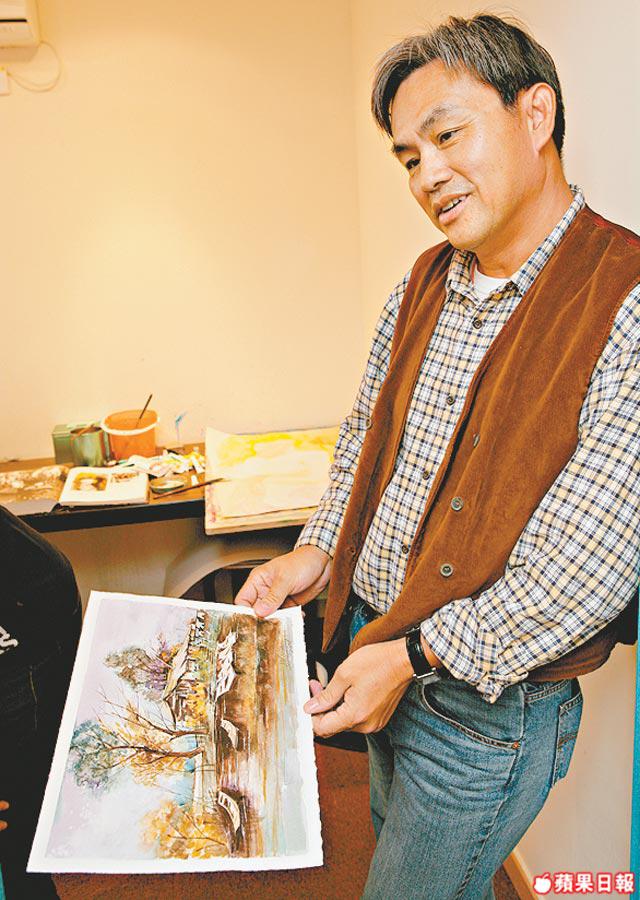

女兒是藝術品

自婚後,這類流浪式的旅行已絕迹,畫室亦由從前棚屋的家,搬到市區、吉慶街的畫廊、家附近租來的儲畫倉庫,但偏偏家有天台,也沒有在那裏畫畫,因為怕影響女兒的呼吸系統,就連油畫也甚少畫了。他疼女兒,就連畫風也隨着女兒的出生也改變了,由黑白的速寫轉化到水彩畫、塑料畫的用色,明顯較前用色鮮艷熾烈,他說:「年長了,我較喜歡色彩,這是表達我現在的心情。因為女兒也是一件藝術品,有時她一聲『爸爸』,或是看她跳舞、唱歌也令到我很開心。沒有她,我體會不到這種快樂。」

村屋

鍾建新:搞藝術預咗要蝕錢

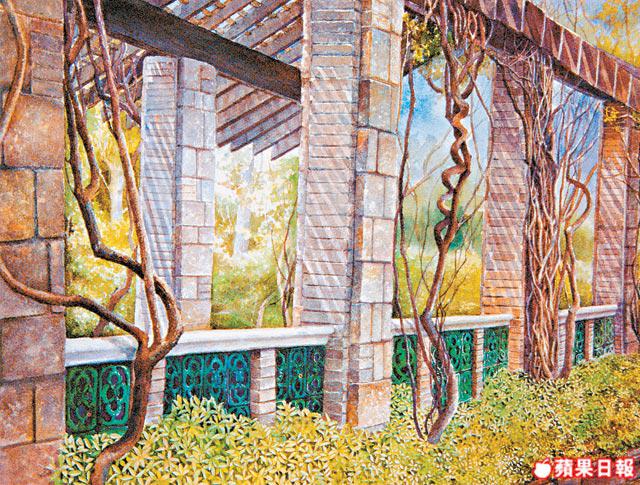

在警界,機動部隊警長鍾建新說:「有嘢拉(拘捕)先至有得升(職)。」在藝術界,他的名字顯然較正職出色,先別說那一堆得獎、會長的銜頭,單看末代港督彭定康也曾買下他兩幅畫,還說笑其中一幅以粉嶺別墅取景的《倚欄》,是其想出「單議席單票制」的靈感泉源。

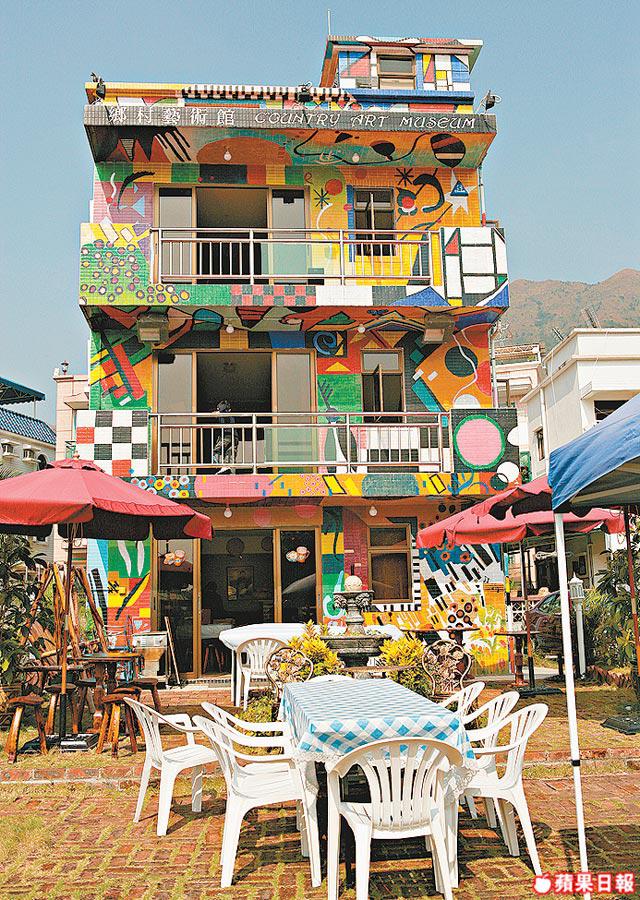

顯赫的背景,還有他的先祖是漢末著名書畫家鍾繇,他說鍾氏一族遺傳了藝術DNA,但仍要懂得如何吸收及運用才可。例如吸收各家大師所長,將之融會貫通。像他那幢位於大尾篤龍尾村的鄉村藝術館,他說外牆壁畫混合了畢加索、蒙特利安、保羅基利;2樓有馬蒂斯那符號主義的影子,近天台的位置則有米羅的風格。這是他夫婦二人花一個月時間,用超過200瓶、每瓶百多元的塑膠顏料(Acrylic)去完成。館前的花園,由鋪沙、砌磚、鋪泥種草,也由他倆落手落腳完成。每逢周末不用上班,他都把大部份時間留在藝術館內,教畫畫、做創作,比起他的家,所花的精神與時間還要多出好幾倍,一年到晚都沒有休息的機會。

費盡心神,只為搞好香港的藝術文化發展,所以去年以月租3萬租下現址來推廣藝術。經營一年,雖然地下有餐廳、1樓展館象徵式收$10入場費,鍾太說每個月都要蝕幾萬元。「在香港,政府不大支持搞藝術,像在中央圖書館租場搞畫展,3日也要2萬元,我們索性自己搞一個展覽廳。但有些人根本不懂尊重藝術,以前展覽館是免費開放的,但卻多了一些非為欣賞藝術的人走來借廁所。我希望藝術館的成立,能令多些人關注,亦可推動藝術文化,分享藝術成果。」他倆計劃明年把船灣淡水湖長堤石壆粉飾一番,並把香港百年藝術、建設、歷史、生活的變化作為創作主題,作為回歸十周年的禮物,亦作為他倆結婚十周年的一個紀念。

地址:大埔大尾篤龍尾村64B

電話:28241812