張藝謀新作《滿城盡帶黃金甲》未上畫,便已擲地有聲,有發哥那件值百多萬的黃金甲,又有導演與鞏俐的一段舊情緣。還記得去年他拍過小品《千里走單騎》,起用五位業餘演員。04年拍的《十面埋伏》梅花間竹,走大製作的路。精神分裂?說不上。只是他太懂電影這一行的遊戲規則罷了。

記者:梁俊鵬

攝影:楊錦文

古裝動作打出海外成功之道

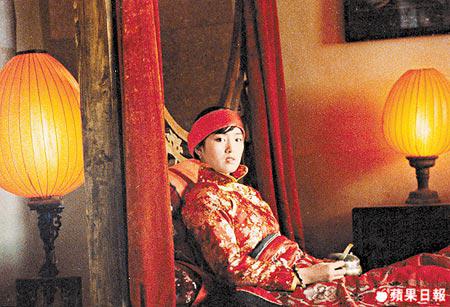

由《英雄》開始,到《十面埋伏》與今次的《滿城盡帶黃金甲》,三者共同的地方都是大製作、古裝、動作片。而在風格、用色方面,更建立一套張氏方程式,《英雄》、《十面》各有其用色獨特之處:「《大紅燈籠高高掛》中以紅色為主,《滿城》從名字就可以知道是以金色為主,才能表現唐代華麗的盛況。」張藝謀深明集合以上眾元素便是中國電影在國際市場成功的要訣之一:「海外很多人願意投資很多錢在古裝動作片上,證明海外市場有此需要。」

不少張的影迷批評他走火入魔,淪為服務海外市場的機器。他解釋可能這是因觀眾不了解中國電影在海外市場的定位而產生誤會:「不只是拍大製作電影就可以,還要用心去拍。要是拍得不好,連這個市場都喪失了,就更不能將中國電影打入海外市場。」張藝謀堅持要保住中國電影在市場的地位,然後再慢慢擴大:「大家都想改變,提高中國電影的藝術性。《滿城》算是新嘗試,在動作片中滲透文藝味道,走出了一小步。」

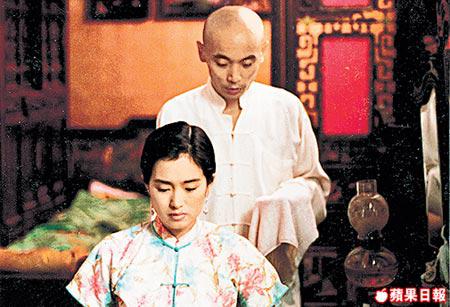

張藝謀口中的文藝味道,相信就是《滿城》與他之前的《大紅燈籠》同是訴說中國傳統女性的故事:「兩者說的都是女性如何在男權社會下的反抗。中國數千年來,有很多關於封建社會的故事,這是表現中國文化的長青主題。」

改變不了的兩極化

姑勿論觀眾的鼻子有否嗅到文藝味道,中國電影的前途還荊棘滿途。就以製作規模來說,中國電影漸趨兩極化,要不是豪花數億的大製作,就是些小本經營。票房也跟隨兩極化:根據資料,在中國,單單票房頭六名的電影就雄據了全國電影總票房的一半。由藏族導演萬瑪才旦編導的紀錄電影在國內外影展獲獎無數,在中國某大院線卻只收得一百元的票房。張對此現象亦不明所以:「你問政府、導演、觀眾……誰知道?香港也有同樣現象,觀眾只愛看美國大片,這的確是不正常的工業發展,可是改變不了。」

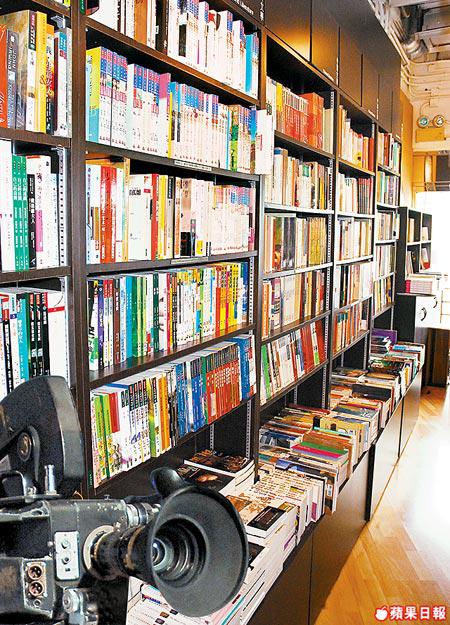

看似是一種無奈,張藝謀早就想到要見招拆招,或多或少解釋了他一時小品,一時卻彈出億元製作這種精神分裂的原因:「《大紅燈籠》只在200間電影院上,《英雄》就至少有2,000間。故此一開始就要想,自己要拍的電影到底要給多少間電影院播放?拍完就不要後悔。」不過他承認文藝片賣不到錢是一個無可奈何的事實,即使「走到意大利、法國都賣不到」。張一句「馬走馬的路,豬走豬的路」確定中國電影的未來去向,其中一點就是要各守本份。

寓教於樂不會拍搞笑片

既然文藝片只賺到口碑,卻不賣座。電影人為殺出血路,將目標轉向找出觀眾喜歡的類型片。這現象任誰也觀察得到,張藝謀言下之意卻指大陸電影類型較窄:「大陸只有喜劇和動作片,香港受歡迎的黑社會片根本不存在。」話雖如此,他對如斯現象也沒加反對,而在手法上就更要加以琢磨:「現今觀眾來看電影,不是要來花錢上課,導演就要在輕鬆娛樂之中加入思考的元素,寓教於樂。」張的話應驗了「觀眾不再是儍子」的說法。「可是搞笑電影我卻不會拍,我對誇張的搞笑全沒信心。」張笑不攏嘴,這或是他轉向拍古裝動作片的主要理由。

演員運用也兩極化?

大製作配大明星,原因不言而喻,這次《滿城》有周潤發、鞏俐、周杰倫、劉燁……可謂最星光拱照的一次。可是回想去年的《千里走單騎》,除了日本教父級演員高倉健外,其他也是業餘的演員,宣傳也自然沒有《滿城》一樣的排場,只是低調進行。張否認演員也趨兩極化:「業餘演員演的是他們真實的自己,是本色的表現,他們沒有能力演其他人。可是名演員如周潤發有的是演技,只要事先跟演員有詳細的討論,就可放心讓他們自己發揮。」這就為張藝謀的小品電影紅戲不紅人寫上了註解。

影評人:叫停古裝熱

馮家明:「看不到中國電影的前景。」

馮家明偏愛《一個都不能少》的純樸拍攝手法,師生間的情誼是張的大製作中看不到的。「張藝謀是攝影師出身,對顏色運用較敏感。可是他的大製作為了取悅外國觀眾,畫面色彩誇張,顯得有點媚外。古裝動作片一套《卧虎藏龍》就夠。眼下第五代的中國導演仍一窩蜂去拍。馮小剛慣玩幽默卻拍出《夜宴》。以現時為止真很難看到中國電影的前景。」

邁克:「紀錄片空間留給新導演。」

「我較喜歡張藝謀的舊作,如《大紅燈籠》、《秋菊打官司》,感覺真摰很多。可惜的是現在張藝謀的大製作都有特定的觀眾群,要打外國市場,少了份人情味。中國電影的未來寄望在第六代導演身上,尤好賈樟柯的紀錄片,紀錄片可提供空間給更多新晉導演。」

李登:「早已看厭武俠片。」

「古裝動作片在港都不特別賣座,可能大陸觀眾未看厭。」他覺得陳凱歌、張藝謀和馮小剛對大製作電影根本不上手。他期望大陸對電影制度的限制會慢慢放寬,將來可有涉及政治的敏感題材:「大製作也不只古裝動作一類型,古裝熱潮應不會持續太久。」

中國六代導演

陳凱歌、張藝謀躍進國際舞台,使「中國第五代導演」一詞最廣為人識。但百年中國電影,一路是這樣走來的……

第一代(1909-1930):

當時中國所謂的電影,只是將戲劇用菲林紀錄下來播放。1913年美國商人經營的亞細亞電影公司聘請了張石川作顧問。張石川着力擺脫戲曲舞台的運用,與戲劇評論家鄭正秋進行全新的電影劇本創作。同年拍攝亞細亞第一套作品《難夫難妻》,二人也名正言順成為中國第一代電影人。

第二代(1931-1948):

「九‧一八」與「一‧二八」事件令當時中國電影基地上海飽受衝擊。中國電影從單純的娛樂變為反映社會的寫實派。其中蔡楚生在1934年拍攝,以中國城市化為題的《漁光曲》,更獲得莫斯科電影節的榮譽獎,令中國電影第一次備受國際注目。

第三代(1949-1976):

中華人民共和國成立後,至1976年文革結束是第三代導演的時代。這期間中國電影吹起一股新浪潮,受意大利新現實主義的影響,形成風格多變的特點。例如1949年凌子風的《中華兒女》就使用紀錄片的手法拍攝成一套故事電影。李俊在1963年的《農奴》,則以大反差對比令觀眾眼前一亮。

第四代(1977-1983):

第四代導演大多是文革前北京電影學院的畢業生,可是剛畢業就遇上文化大革命,故直至1978年才能開始創作。由於起步較遲,學習時又一直只受蘇聯電影的影響,很快就被第五代導演的鋒芒蓋過。鄭洞天的《鄰居》展現出現實主義下,導演為故事加上人情味的新風格。

第五代:(1984-1989)

第五代導演善於創新,又注重色彩和剪接的運用,走強烈的風格化路線。例子如陳凱歌的《黃土地》,強調影像與聲音互相配合的風格,或是張藝謀的《紅高粱》,色彩運用出色,令人有深刻印象。

第六代:(1990-至今)

泛指90年代開始拍影片的導演,如張元、賈樟柯等,他們多以獨立製作形式拍攝電影。他們善於將目光投放在社會,作品更能反應社會狀況。賈樟柯更憑《三峽好人》獲第63屆威尼斯電影節的金獅獎。