「畫家和畫商,就像歌星和唱片公司的關係。」在香港水墨畫界「打江山」半個世紀的畫家王無邪這樣比喻。

的確,一個好的藝術商,能像佳士得般,為AndyWarhol找到劉鑾雄這種超級富豪買家,以天價1.3億港元購下毛澤東的絲印頭像畫,這個,才最能反映藝術的「價值」吧?

亦以樂壇比喻,王無邪在本地藝壇上的名氣和「銷量」,應該相當於天王劉德華級數。

王無邪的藝術市場主要在香港,畫作大都交給漢雅軒,也有其他畫廊代理,以前在倫敦紐約亦有網絡,是個「賣得」的畫家。

「我的畫以外國人收藏較多,這是遺憾。華人較保守,香港華資中資沒有成立一個購藏藝術品的基金,相對來說,很多外資,如滙豐、渣打、citibank等都有,我的畫已經是較多人買的了,但華資中資則從來沒有,我不是希望他們買我的畫!」地產商積極要搞西九藝術項目,身為西九博物館小組成員之一的王無邪疑惑他們為什麼不成立基金,支持香港藝術發展?

「購買藝術品也是一種投資保值,如果他們長期購藏,即使有時可能買錯,但長期而言,也會是很好的財富。」對於香港地產商人,藝術投資是一種推銷樓盤的包裝手法。像「一向贊助各類型藝術的」貝沙灣,早前便花巨款贊助法國龐比度中心運來珍藏在港展出。

香港藝術圈生態向來不理想。過去物質資訊較貧乏,人也較刻苦,「我們那一代什麼也沒有,想找本畫冊看也難,唯有『打江山』」。

「現在,物質太豐富資訊太容易,不用struggle去尋找,人便會傾向容易生存的方式、容易的路。」王無邪說,香港文化傾向娛樂大眾化,如漫畫、設計,這些都與商業文化有關係,假如藝術家在電視上有節目、在報章上有專欄,再加上傳媒的報導,便很容易有名位,有名位就會因此而創作出適應大眾品味的藝術。

生於1936年的王無邪,今年剛好70歲。70歲,有50年時間埋首繪畫創作,王無邪打江山,可是打了半個世紀了。

年少的王無邪,志願其實是做個文人。「當時香港的文人,崑南西西蔡炎培戴天,我全都識!我還寫文章投稿到劉以鬯主編的刊物發表。」但,王無邪說:「我個底唔適合做文人。」

「母語是廣東話,寫文章時用白話文,我的中文根柢是來自英文中學的。」眼見他的文人朋友,都一一成為香港文壇活躍分子時,王無邪,選擇了畫畫。「Atthesametime我識畫畫,他們寫文章時,不會想到去畫畫;我做不成文人,畫畫囉。」

「我的偶像是王維、蘇軾。王維,是詩畫兼備的文人;蘇軾是大書法家,其實他也畫畫,他有一套文人繪畫論;我仍然覺得自己本質上是文人,比較接近他們兩個那種……」看得出他仍耿耿於懷。

王無邪在香港隔鄰的廣東虎門出生,才1歲,中國便發生巨變,1937年,盧溝橋事變,日本侵華,2歲的王無邪逃到父親居住的香港。

日本打到香港,他又返回大陸,在中國學習和成長,和平後才再返港。「與土生土長的香港人有距離,我民族意識較強。」

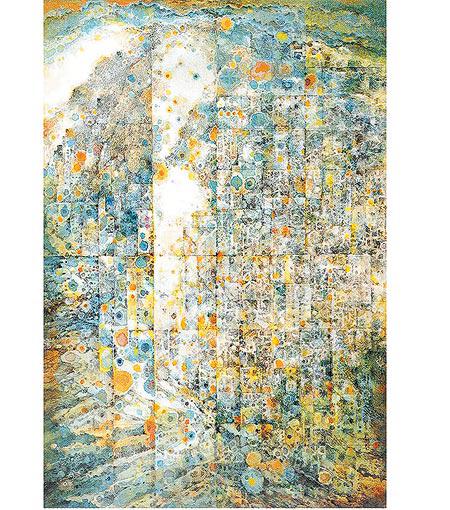

「我在香港沒有護照,長期拿CI的,不是香港人也不是中國人。」王無邪拿的第一個護照是美國的。「這是一個浪子的身份,離開祖國、流落異鄉。我的畫很多時有一條河,河由一個源頭,流向大海,一往不回頭。」

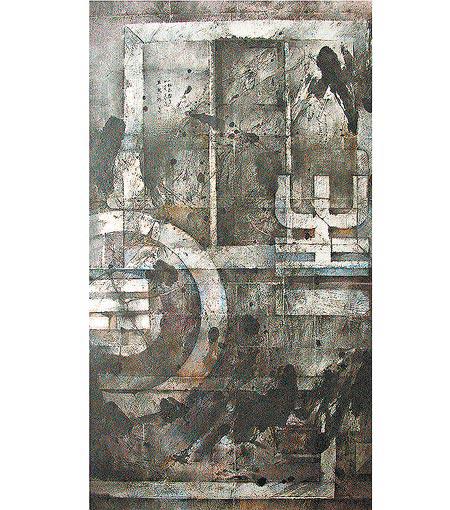

然而,這個浪子還是趕在96年從美國回流香港,等待香港回歸祖國,正式做中國人。香港回歸近十年,王無邪回歸也剛好十年,這十年,王無邪創作了一系列作品,叫「新夢」。

「香港回歸祖國,刺激了我的夢想;夢是我常用的主題,我畫的很多不是真實的山和水,而是一個夢想,一種遊子心境。」王無邪說,「回歸,是為了尋找身份。」

水墨是一個傳統媒介,不太適應現代生活。當代眾多受過西方文化影響的中國畫家,一直探索至今,都在為中國畫找出路。

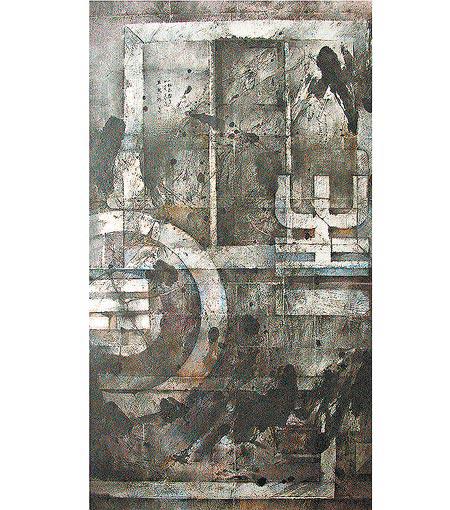

22歲已開始創作水墨畫,王無邪說「水墨畫目前三分天下:老一代,堅持中國傳統的延續性;二是中西合璧,左溝右溝,看能不能溝出什麼,我屬於這種;新一代則拋開傳統,從新來過,這種叫實驗水墨。」

王無邪說,水墨畫是他的選擇,也可說是無得選擇。「我在那個時代出生,就跟着那個時代走,我長成的年代和環境,就是東西碰撞。」

「我個人在這種中西文化的碰撞中無所適從,再引向我尋找答案和定位。這是我的困擾,亦是我創作的原動力和內涵。」西方的骨骼,東方的形神,半個世紀以來,他仍徘徊於兩極,探求答案。或者,有這種「先天缺憾」的香港人,只有終生的問道。

想做文人,結果,成為了畫家。因香港這個非東非西、既東亦西的特殊背景,王無邪以西方結構、東方內涵,建立中西合璧的個人畫風,能登入藝術館,也是本地少數有價有市的畫家之一。

看,做不成文人,不是損失。

記者:梁佩文

攝影:何家亮

東西問道──王無邪的藝術

展期:2006年12月22日至2007年3月4日

地點:香港藝術館二樓專題展覽廳(1)