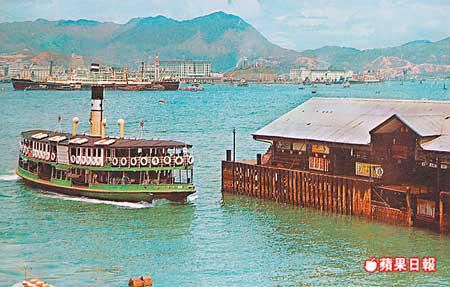

【本報訊】市民告別了中環天星碼頭,同時也告別了碼頭前的一灣維港,中環天星碼頭見證了維多利亞港一個世紀以來的海岸線變遷,今次已是天星小輪第三次因填海而搬碼頭,駕駛天星小輪多年的船長指出,近年的大規模填海令維港波浪更大,搬到新碼頭後,乘客可能感到小輪搖晃得更強烈。 記者:麥志榮、馮永堅、翁煜雄、謝明明

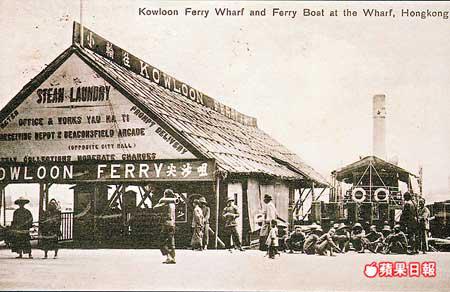

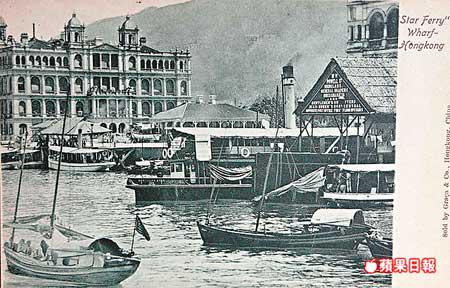

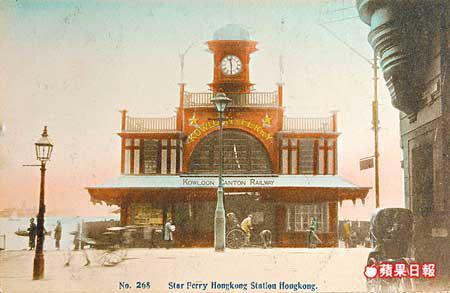

中環天星碼頭共三次因填海而搬遷,在1898年時,當時的天星碼頭是位於現時的雪廠街,到了1912年,碼頭因填海而搬至現時怡和大廈的位置,1958年再因填海而搬至現時的愛丁堡廣場位置,到今天又因大規模的中環填海計劃而搬至國金二期對出。土木工程拓展署發言人表示,中環舊天星碼頭停用後,當局隨即會在碼頭展開填海工程的準備工作。

搬碼頭後海浪更大

據在天星小輪工作了20多年的天星小輪職工會主席布林添船長回憶,未大規模填海前「水靚風好,海不揚波」的維港還歷歷在目,小輪一離開碼頭,遠望可看見青洲和昂船洲,還可見到九龍那邊飛機升降,「𠵱家幾乎連獅子山都睇唔到」。負責駕駛小輪的布林添說,填海令他感受最深是海面浪大了,泊碼頭用的麻纜加粗了一吋,船頭和船尾更要改用尼龍纜才夠力,舊碼頭位置有如一個避風塘,已減輕了波浪的影響,現在要搬出到國金二期對開,海面每天都有多班快速船駛過,波浪會更大,乘客可能會感到小輪搖晃更強烈,泊碼頭也會因浪大而耗時更久。

水手與女乘客結婚

布林添稱,中環碼頭過去幾十年最大的轉變其實是乘客,以往天星小輪是主要過海交通工具,現在乘客都改搭地鐵和隧道巴士,而且熟客也少了,以往「打工仔放工,五點就五點,六點就六點」,很多人每天上班下班都乘搭同一班船,水手和乘客每天都見面,熟絡得可以點頭打招呼,多年前有一位水手每天都和一位女乘客見面,水手大膽搭訕,最後女乘客也變成他的妻子。

近年大規模的填海更促成了港內線小輪的萎縮,如今只剩下天星小輪點綴面目全非的維港,布林添也承認,油蔴地小輪的港內線是因為填海搬碼頭而逐條結束,港內線小輪給人夕陽行業的感覺,但幸好天星得天獨厚,始終有一群遊客作為支柱,碼頭位置雖然較遠,仍算接近寫字樓地帶,相信仍有一定吸引力,雖然再難望有大發展,小輪員工應不怕職業前景不明朗。