想起上世紀初,許多天縱之才的藝術家、哲學家和科學家後來都成了瘋子,餘生在瘋人院度過,隨手就有舞神尼金斯基、畫家梵高、哲學家尼采、浪漫派大師舒曼……都死於瘋人院,令人惋惜!天才與瘋狂竟只一線之差!自從「入咗青山」成了口頭禪,「青山」就是我們的瘋人院。神秘的青山醫院,這個星期六,就會掀開它的神秘面紗……

記者:馮敏兒

攝影:陳盛臣

精神科醫生 天才的悲劇

精神科醫生黃藹賢(Jessica)就因為驚異於精神病人豐富的想像力,而投身精神科:「我覺得他們好有趣,他們會聽到幻覺的聲音,又多新奇的想法。」我還以為她欣賞瘋子的藝術,誰料她反應強烈:「我不是欣賞,只是有興趣!我的工作是幫助他們,解決妄想所帶來的困擾和痛苦!」說到天才藝術家變瘋的往事,「的確如此,例如梵高就盛傳是狂躁抑鬱症患者,不過已無從稽考。」黃醫生用開懷的微笑,像對待病人般開解了我好奇、胡思亂想式的追問。

精神科醫生必須首先是醫生,然後再攻精神專科,他有權開藥給病人食,用藥物安撫錯亂的心靈,這可是與臨床心理學家靠一張引人遐思的嘴巴普渡蒼生的最大分別。

職業治療師 記憶診所

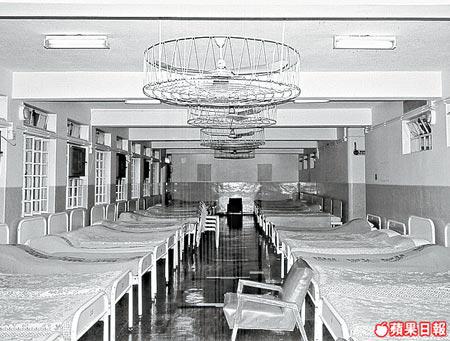

原來青山有個精采的劇場,演出者正是昔日的流金歲月,活生生的實物,它叫「懷舊閣」──記憶的診所。老人精神科一級職業治療師莫靜敏,對她這所開先河的迷你懷舊博物館甚是自豪。「這個中心對老人癡呆病人很有幫助!」是遠年記憶的招魂曲:「曾經有位名導演病人,於此為了維護昔日明星打破一向的沉默。」

原來職業治療這一科,有三分一是精神科的範疇。院內的「職業治療部」猶如現世社會的縮影,「美味軒」飯堂、電腦培訓室、模擬家居、包裝工場、賣成衣的服裝店……如常的生活。「青山工作者」的使命是協助院友重建體能、生活和工作能力。「一件貨物都不能少!」送貨、外賣、盤點、親自用打印機打印的巨型海報,電腦室亦變成了開心快活的橋樑。

姑娘 一幅幅BeautifulMind

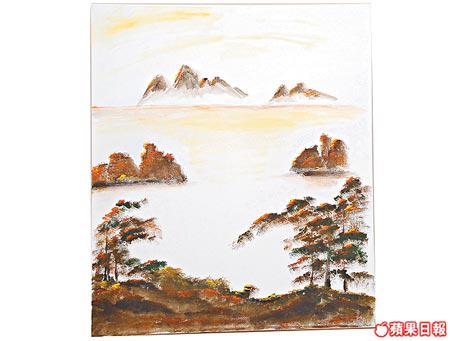

「開心與否,都可從畫中表現出來,所有S座學院樓內掛着的畫作,都是院友的傑作。」陳姑娘娓娓道來,帶領我瀏覽了他們的遊園驚夢,經歷了那許許多多受精神病困擾的病人,給自己解開心結的努力。

院友 彩虹中心織夢者

齊齊「嗨!」的一聲,練習非洲鼓的幾位朋友,完成了一段澎湃激情的鼓樂,快樂地高舉雙手,猶如勝利者的頌歌,又有甚麼比戰勝自己更令人動容?「彩虹活動中心」就給天才留了後路,除了音樂,還有繪畫、紡織、閱讀……各有各的投入。記者遊園後難忘從日本訂回來的SAORI紡織機,因它可為院友織出不同的夢,披肩、手袋、掛簾、飾物。讀者有所不知的是,要學到了那種手眼協調,其實需要極大的耐性,在他們是異常疲倦的一回事!

重出江湖

「毅置安居宿舍」離開了醫院的範圍,是舊青山的一座宿舍翻新而來,30多個單位模擬了公屋的環境,是快將重出江湖者的中途宿舍。內裏有個美麗的花園,繪了一壁的畫。病人終於可以自己照顧自己。也許有天「家住青山」會成為創意生活的代名詞。

一人一故事

青山的朋友大多是沒人照顧的孤兒,他們常有兩種問題,一是智力問題,一是行為問題。青山醫院其實是引導他們重返社會、學習社交技巧的訓練營。每天上課的上課,返工的返工,到處都是故事……

回看青山

其實香港目前差不多每間醫院都有精神科,青山醫院作為一間精神病專科醫院,它的象徵意義其實大於一切,成想像、形容精神病的代名詞。至於那座古老殖民地建築「高街精神病院」舊址,吳昊教授憶述60年代讀書時,常與精神病人共用同一個球場:「每天總有兩小時要清場,校工落閘,另一邊就開閘,病人腳步蹣跚地出來……有次修理工人爬在籃球架工作,突然有病人湧出來,他嚇得大叫救命,我們卻笑破了肚皮。」也許我們如此害怕的瘋子,其實是自己!

1875年前 外籍精神病人被禁錮於域多利監房,以待遣返回國;華人則囚禁於東華醫院癲人房的暗室,狂暴者更鎖以鐵鏈。

1884年 有歐籍癲房,1891年設華人癲房。

1906年 香港立法會通過對待瘋癲者的法例,把兩房合一成為後來的「域多利精神病院」。

1948年 劍橋精神科醫生葉寶明受聘為院長,引進現代精神病理療法。

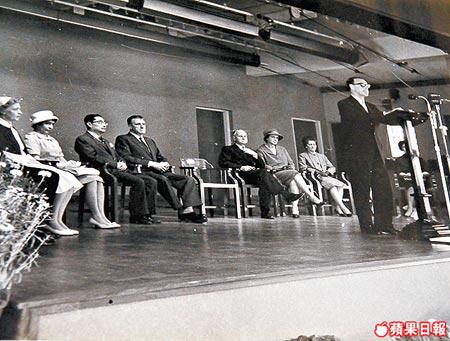

1961年 青山醫院於3月27日由港督柏立基爵士主持開幕,讓「青山」名留青史。

青山醫院開放日

日期:11月11日(10am-4pm)

內容:參觀院舍、賞院友畫作、回顧香港精神病史、院友表演非洲鼓、精神健康講座等。備免費穿梭巴士於荃灣、元朗及天水圍接載參觀巿民。

查詢:24567822